El espectáculo más grande del mundo

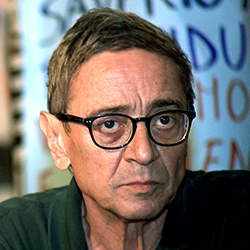

Uri Avnery

Tel Aviv | Agosto 2012

Para resumir en una palabra la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos: kitsch.

Para resumir en dos palabras la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos: kitsch maravilloso.

Una aclaración pública: Soy anglófilo.

Cuando tenía quince años empecé a trabajar para un abogado formado en Oxford. En la oficina sólo se hablaba inglés. Así que tuve que aprenderlo, y de inmediato me enamoré locamente del idioma y de la cultura británica en general.

A algunos esto les puede sorprender, ya que al mismo tiempo me unía a una organización terrorista cuyo fin era luchar contra los británicos para expulsarlos de Palestina.

Yo quería liberar nuestro país y no sentía la necesidad de odiar a los británicos para hacerlo

Poco después de mi decimoquinto cumpleaños me enfrentaba al comité de admisión del Irgún. Me preguntaron si odiaba a los británicos. Frente al haz de luz de un potente proyector, contesté que no. Al darme cuenta de la consternación causada al otro lado de la luz cegadora, añadí que lo que yo quería era liberar nuestro país y que no sentía la necesidad de odiar a los británicos para hacerlo.

En realidad, creo que la mayoría de los combatientes del Irgún se sentían igual. El comandante supremo, Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky, era un apasionado anglófilo y una vez escribió que el inglés en las colonias era un opresor brutal, pero que el inglés en su casa era un tipo bueno y agradable. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a la Alemania nazi, Jabotinsky ordenó el cese inmediato de todas las acciones del Irgún. El comandante militar del Irgún, David Raziel, fue asesinado por una bomba nazi mientras apoyaba a los británicos en Irak.

Su sucesor, Menachem Begin, llegó a Palestina con el ejército polaco en el exilio, en el que servía como intérprete de polaco-inglés. En calidad de intérprete frecuentaba a las autoridades británicas. Una vez me contó que llevaba documentos a los oficiales británicos al hotel Rey David, el edificio que luego él mismo – como comandante del Irgún – ordenó dinamitar en un atentado con bomba. Años más tarde, la Reina se dignó a recibirlo como primer ministro de Israel.

Tuvimos suerte de luchar contra británicos, y no contra franceses o norteamericanos (o israelíes)

En general, teníamos la sensación de ser afortunados por luchar contra los británicos, y no, por ejemplo, contra un régimen de ocupación francés o norteamericano (y no digamos ya israelí).

Tras esta confesión, otra más: No soy un entusiasta de los deportes. En realidad, no tengo ni el más mínimo instinto deportivo.

Incluso siendo niño, era el peor de la clase de gimnasia. Siempre me atrajo más un buen libro que un emocionante partido de fútbol. Mi padre hablaba del deporte como “goyim-naches”: placer para los goyim (los no judíos). (Naches en yídish deriva de la palabra hebrea nakhat, placer o satisfacción).

Pero volvamos a los Juegos Olímpicos. En el verano de su descontento, los británicos han producido algo único: original, emocionante, sorprendente, conmovedor, divertido. Me reí cuando Su Majestad saltó del helicóptero y casi lloro cuando los niños discapacitados cantaron el “Dios salve a la Reina”.

Pero vayamos más allá de la pompa y la solemnidad. ¿Tienen los Juegos Olímpicos un significado más profundo? Yo creo que sí.

Konrad Lorenz, el catedrático austríaco que investigó el comportamiento animal como base para entender la conducta humana, aseguraba que los deportes son un sustituto de la guerra.

La naturaleza ha provisto a los humanos de instintos agresivos. Eran un instrumento de supervivencia. Cuando los recursos en la tierra escaseaban, los humanos, como otros animales, tenían que combatir a los intrusos para permanecer vivos.

Esta agresividad está tan arraigada en nuestra herencia biológica que es inútil intentar eliminarla. En su lugar, creía Lorenz, debemos encontrar maneras inofensivas de liberarla. El deporte es una opción.

La agresividad está arraigada y hay que encontrar maneras de liberarla, como el deporte

Y de hecho, si examinamos las diversas manifestaciones de este pasatiempo humano, son evidentes sus similitudes con la guerra. Las banderas nacionales son enarboladas por multitudes que anhelan la victoria. Los vencidos se sienten y comportan como ejércitos tras la batalla perdida.

En la antigüedad, las guerras se resolvían a menudo a través de duelos. Cada ejército enviaba a uno de sus campeones al frente y el combate mortal entre ambos decidía el asunto. Así fue la lucha legendaria entre David y Goliat. Actualmente en los deportes, con frecuencia un único campeón lucha por su nación en la pista de tenis, el tatami de judo o la piscina olímpica.

Con toda certeza, un equipo nacional de fútbol va a luchar por el honor de su país, llevado por oleadas de patriotismo. Todos los jugadores son conscientes en lo más hondo de su ser de la enorme responsabilidad que acarrean sobre sus hombros (o en sus pies). Un equipo derrotado suele parecerse a los patéticos restos del Gran Ejército de Napoleón al retirarse de Rusia.

En Europa, el fútbol ha reemplazado la soberanía nacional, que va perdiendo gradualmente su significado. Si ves a una multitud por las calles de cualquier ciudad europea, gritando y enarbolando una bandera nacional, intoxicados de orgullo nacional (y de alcohol), sabrás que un partido “importante” se está celebrando.

Los muy censurados hinchas de fútbol ingleses (hooligans, llamados así por una familia irlandesa alborotadora afincada en Londres) no se encuentran tan alejados del espíritu del juego. El patriotismo, la guerra y la violencia crecen en el mismo árbol.

Para el equipo israelí, la conciencia de deber nacional es más pronunciada. Los hombres y mujeres deportistas de Israel no ganan para ellos, sino “para el pueblo judío”. Cada victoria (escasa) es una victoria nacional, cada derrota (¡ay, tan frecuente!) es una derrota para Israel. Así es como lo transmiten los medios, y así es como los ganadores y perdedores lo ven.

De algún modo, el deporte no es sólo un sustituto de la guerra, sino también de la religión.

Hay un fervor religioso por los deportes. Basta con mirar los rostros de los jugadores de fútbol antes de empezar un partido, con devoción cantan el himno nacional para concienciarse de lo sagrado de la ocasión… aunque un jugador británico sea de Jamaica y uno francés sea de Argelia.

Hay un fervor religioso por los deportes: basta con ver los rostros de los futbolistas antes de empezar

Incluso en la comedida ceremonia de inauguración británica, las notas religiosas eran obvias. La Antorcha, la Bandera, los Sumos Sacerdotes. Una avanzadilla de soldados cristianos, desfilando como si fueran a la guerra. Y también soldados musulmanes. Y soldados judíos, y así sucesivamente.

En Israel, los deportistas judíos invocan con frecuencia al Todopoderoso en sus partidos. Se aferran a amuletos bendecidos por algún rabino cabalista, rogando y suplicando el favor divino. (Lo que tiene que ser un gran dolor de cabeza para el Árbitro Divino cuando los judíos juegan contra judíos.)

Supongo que en la Antigua Grecia, donde todo comenzó, los jugadores invocaban a los diversos dioses y diosas, suplicándole al mejor de ellos la victoria. En el extenso Imperio Bizantino, dos colores estuvieron batallando entre sí durante generaciones.

Al deporte, tal y como se presenta en los Juegos Olímpicos, hoy en día se le rinde culto en todo el mundo, menos dañino que la mayoría de las cosas, sin toda la farsa de otras, uniendo más que dividiendo. En general, una buena cosa.

El factor de unión es, quizás, la característica más destacada de este evento.

Cientos de millones, puede que hasta mil millones de seres humanos lo vieron en todo el globo, cada uno representado por sus héroes nacionales.

Eso es más que simple curiosidad. Ojalá sea la imagen del futuro.

Ver la entrada de las delegaciones fue una experiencia edificante. Casi todas las naciones del mundo estaban representadas, una detrás de otra en una rápida sucesión, enarbolando sus coloridas banderas. En los días posteriores competían entre ellos, se conocían, mostrándose respeto, con espíritu de compañerismo. Los hombres y mujeres deportistas de una nación admiran los logros de los de otras naciones, las razas se entremezclan, los prejuicios se evaporan.

Resulta interesante comparar este encuentro internacional con otro lugar donde todas las naciones se reúnen: la Organización de las Naciones Unidas. En un partido entre ambos, los Juegos Olímpicos se impondrían.

¿Puede alguien imaginarse un encuentro olímpico en el que algunas naciones tuvieran el veto y lo utilizaran en contra de otra nación? ¿Puede uno comparar la inherente inactividad de la ONU con la hiperactividad de los Juegos?

Para mí, éste es el atractivo principal del evento. Creo, con gran convicción, en una forma de gobierno mundial. Opino que es una necesidad absoluta para la supervivencia de la raza humana y del planeta. El cambio climático, la proliferación de armas nucleares, la economía mundial, las comunicaciones globales… todo ello hace que la cooperación mundial sea necesaria y posible.

Estoy casi seguro de que a finales del siglo XXI tendrá lugar algún tipo de gobierno global, basado en una democracia global. Los Juegos Olímpicos son un buen ejemplo de esa realidad. Todas las naciones están representadas, todas con iguales derechos, y lo más importante, todas guiadas por las mismas leyes. En teoría, cualquier competidor tiene las mismas opciones de ganar una medalla de oro que cualquier otro; el hecho de pertenecer a esta o a aquella gran o pequeña nación no importa.

¿No sería estupendo si el mundo entero se organizara siguiendo los mismos argumentos?

Para un israelí, el desfile fue una experiencia para reflexionar.

Tenemos la tendencia a pensar que somos el centro del universo, un poderío bien alejado de nuestro modesto tamaño. A pesar de todo, ahí desfilaba nuestra delegación, una de muchas, una de las pequeñas, sin el glamour que otras poseen, sin un solo campeón al que pudiera reconocer la humanidad.

Una buena razón para ser modestos… una virtud de la que no podemos presumir habitualmente.