La revolución y las minifaldas

Ilya U. Topper

Adoquines y barricadas, gendarmes y fascistas, estudiantes con flequillo, dulce guerrilla urbana y niñas en minifalda. Con estas palabras caracteriza el cantautor español Ismael Serrano (Madrid, 1974) los recuerdos que el Mayo francés de 1968 legó a su generación.

Exactamente 45 años después, el Mayo de Estambul ha reproducido los mismos elementos, pieza por pieza, desde las barricadas y el gas lacrimógeno hasta las minifaldas. Aunque esta prenda no se convirtió en símbolo, la presencia de chicas jóvenes en todas las protestas, en primera fila, si ha marcado las revueltas. Y la gran mayoría no iba ataviada como aguerridas luchadoras, sino como si acabasen de salir de una cafetería en la calle Istiklal: con vestidos cortos, con minishorts, con tirantes y escote, y sobre todo con el inevitable bolsito a juego, que tanto incomoda cuando hay que correr ante la policía, como decía alguna pintada en las paredes.

Hay que recordar que no todas las revoluciones las llevan a cabo mozos barbudos

Me han recriminado que en un reportaje anterior (Arde Estambul) destacara tanto el atuendo de las chicas en las manifestaciones. Pero es importante recordar que no todas las revoluciones las llevan a cabo mozos barbudos. Quizás salir a la calle, entre nubes de gas lacrimógeno, en atuendo de tarde de domingo o simplemente de estar en casa, no fuera un efecto buscado, no tanto como en la primavera de Praga de 1968 donde, según recuerda Milan Kundera, las estudiantes checas ponían de los nervios a los soldados soviéticos al pasearse en minifalda delante de los tanques.

Pero sí era una decisión consciente entre las chicas turcas, una declaración de intenciones: desde que presidentes y ministros insisten en exhibir sus esposas siempre púdicamente envueltas en doble velo, desde que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, insiste en reducir a las mujeres a máquinas de parir a futuros patriotas, ser mujer, mostrarse mujer, con cuerpo alegre de mujer, con cuerpo sexual, es decir con cuerpo de sexo innegablemente femenino, con tetas y piernas y melena, se ha convertido en parte irrenunciable de la rebeldía.

«Putas o preñadas: las calles son nuestras» claman las activistas

Denunciar supuestas agresiones contra chicas con hiyab durante la revolución ha sido uno de los recursos favoritos de Erdogan en sus arengas: visualizaba así dos naciones, una decente, religiosa, tapada, en la que el único de fin de un cuerpo de mujer es ser una máquina de parir a futuros patriotas – tres como mínimo, reitera – y la otra indecente, destapada, atea, entregada al sexo salvaje. La afirmación, cierta o no, que se habían encontrado condones entre las tiendas del campamento de protesta del parque Gezi, servía al mismo fin: las revolucionarias eran todas putas.

«Putas o preñadas: las calles son nuestras», respondieron las activistas en una de las una de las últimas manifestaciones antes de que el calor de agosto impusiera su receso veraniego. Esta vez, un escritor religioso había dicho en la TV pública que salir a la calle visiblemente preñada es indecente y de mal gusto.

La respuesta fue inmediata: ellas marcharon con cojines bajo la blusa. Defendían su cuerpo visible, incluida una tripa que fuera testigo de su fertilidad, de su sexo. Eran las mismas activistas que el año pasado le infligieron la primera gran derrota a Erdogan, cuando le hicieron tragarse su decisión de prohibir el aborto, decisión borrada silenciosamente de la agenda del Parlamento tras una marea de pancartas violetas.

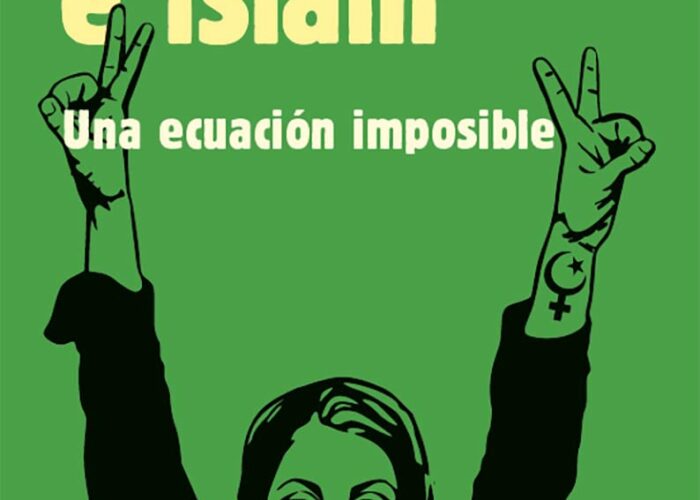

Aborto o embarazo: el campo de batalla es el cuerpo de la mujer. Ese cuerpo que el gobierno turco quiere retirar de la circulación todo lo posible para que sirva únicamente a la procreación, como manda la Biblia. Por eso, llevar escote o minifalda, hoy es una proclama política en Estambul. Y por eso mismo, la revolución turca no seguirá el camino de las árabes, secuestradas por los sicarios de Dios.

La tragedia de Túnez y Tahrir es que las reivindicaciones de libertad fueron usurpadas por quienes se afanaron en sustituir una dictadura por otra: el miedo al dictador omnipotente iba a ser reemplazado por el miedo al Omnipotente, las normas arbitrarias decididas en un pequeño círculo de oligarcas dejaron su lugar a normas arbitrarias decididas en un pequeño círculo de teólogos. La dictadura del patriarcado, la más feroz en gran parte del Mediterráneo, no fue tocada por la revolución, y fue reforzada por muchos que se proclamaron revolucionarios.

No tendría que haber sido así: durante los primeros días de Tahrir, chicas y chicos acampaban juntos, rompían los estereotipos de los compartimientos estancos, dejaban atrás la mortífera costumbre del acoso sexual. No duró. Pronto, las agresiones sexuales, el acoso físico, el amago de violaciones en masa, fueron expulsando a las mujeres de la plaza. No sabemos hasta qué punto fue obra de los baltaguía, los infiltrados pagados para destruir la revolución, o de revolucionarios que creían que la libertad equivale al permiso de aniquilar cuerpo y espíritu de las mujeres.

Una revolución que no permite bailar a las mujeres es el camino hacia la tiranía del patriarcado

Poco importa. La tragedia de la revolución árabe ya estuvo contenida en su semilla: El vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se prendió fuego en Túnez cuando una agente de policía le abofeteó. Este acto siempre se ha interpretado como la protesta desesperada de un ciudadano humillado por la autoridad. Todos hemos preferido no indagar en la otra cara: la de un hombre humillado por una mujer. Hemos preferido no pensar que los seguidores de esta protesta acabarían por volcar no sólo la autoridad que los humillaba sino destruir también la posibilidad de que una mujer encarnara esa autoridad.

La imagen simbólica de Taksim fue la contraria: la de un policía lanzando un spray de gas lacrimógeno contra una mujer. Un policía con máscara y uniforme contra una mujer en un vestido rojo de manga corta, el pelo al viento.

Fue esta foto la que puso en marcha la revolución del Mayo turco. En días posteriores, también los demás símbolos fueron mujeres. Sus melenas, sus escotes, sus hombros desnudos, en resumen, todo aquello que en el París del 68 se resumía en la palabra minifalda, han sido el mejor, el vital baluarte contra la peor de las dictaduras, aquella que desde siempre ha unido a oligarcas, militares y clérigos: el patriarcado.

Si no puedo bailar, no es mi revolución, dicen que dijo la anarquista Emma Goldman. Porque una revolución que no permite bailar a las mujeres, no les permite la alegría de saberse mujer, expresarse mujer, es el camino más corto hacia la tiranía del patriarcado. Porque no hay libertad política sin libertad de pensar, y no hay libertad de pensar sin libertad del cuerpo. Una revolución sin minifaldas es una estafa.