Itamar Orlev

Bandido

M'Sur

Buscar al padre

De mayor quiero ser la madre de Tadek. Esto es lo inmediato que se le ocurre a alguien leyendo las primeras treinta o cuarenta páginas de Bandido, la novela con la que Itamar Orlev (Jerusalén, 1975) viene pisando fuerte en el panorama de la literatura europea. Tadek es el narrador en primera persona que se acaba de separar de su mujer, lo que implica también perder a su hijo, aún en edad de guardería. Motivo para plantearse qué recuerda de su propio padre, al que dejó de ver a la misma edad.

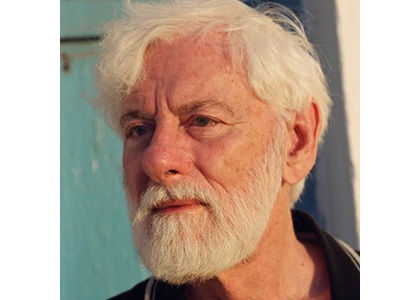

Sí: esto es una novela sobre el padre, eso lo dicen todas las críticas (spoiler: creo haber visto por ahí que al final irá a buscarlo) pero Itamar Orlev sabe dibujar los contrapuntos. Sabe dibujar, en términos literarios. Con maestría. Bandido es la primera novela del joven autor israelí – ganó en 2015 la mención de mejor obra primeriza del prestigioso premio israelí Sapir –, tan joven que ni siquiera tiene aún entrada en la Wikipedia. Bueno, sí tiene, pero solo en la hebrea, y allí tampoco se nos dice mucho más, salvo que ha publicado relatos cortos y una obra de teatro y que es hijo del conocido autor de libros juveniles Uri Orlev.

Pero siento decepcionarlos, o mejor dicho, les voy a dar una alegría: aunque Orlev sénior es oriundo de Polonia, como el protagonista de Bandido, nada hace pensar que aquí tengamos un ejemplo de cómo matar al padre. Aquí lo que tenemos es literatura.

O eso es mi impresión tras las primeras treinta páginas. Voy a cortar aquí, porque tengo ganas de seguir leyendo. Las gracias, a la Editorial Acantilado, que ha cedido este avance a M’Sur. Ya en librerías, por cierto.

[Ilya U. Topper]

Bandido

2

—Mira a ese tipo—me dijo mamá mientras señalaba a un hombre sentado a una mesa lejos de la nuestra—, no me quita los ojos de encima.

—Vamos, mamá, podría ser tu hijo.

Había decidido invitarme, excepcionalmente, para celebrar su cumpleaños y estábamos los dos en un restaurante.

—Puede ser—contestó mientras le lanzaba una mirada insinuante al tipo—. ¿Cómo es que te has acordado de pronto de tu padre? Seguro que murió hace tiempo

—¿Qué dices? ¿Ya lo das por muerto? Lo sabríamos, seguro.

—Me sorprendería que hubiera aguantado tanto con la cantidad de tabaco y de vodka que se metía en el cuerpo.

—Tú también fumas.

—Mucho menos.

—Es cierto, pero ¿no crees que nos habríamos enterado? —¿Si hubiera muerto? En realidad no estoy muy segura. ¿Has tenido noticias de él últimamente? Podría haber reventado en un bar cualquiera. Te digo que no me quita ojo.

—¿Quién?

—Ese tipo. Te lo acabo de decir.

Miré hacia atrás y volví a ver al joven en cuestión. Era un poco bizco y por eso parecía que no nos quitase ojo.

—Es bizco, mamá, por eso parece que te está mirando. —Tonterías. Debería caérsete la cara de vergüenza de pensar así de tu madre. Siempre he tenido éxito. Incluso tu padre…—Se interrumpió y recapacitó un momento con la mirada perdida—. Si tu padre siguiera con vida, estaría en una de esas residencias para veteranos de guerra en Varsovia. Tu hermana lo arregló hace unos años.

—¿Quién, Ola?

—Anka, cuando fue a visitarlo. Ahora no te vayas de la lengua, le hice prometer que no te dijera nada. Temía que tú también cayeras en la tentación….

—¿Qué tentación?

—Lo sabes perfectamente, la tentación de ir. Quién sabe qué habría sucedido, qué te habría dicho para convencerte de que te quedaras, eras muy pequeño, no tienes tantos malos recuerdos.

—¡Precisamente tengo muchos malos recuerdos! —¡No grites!—me replicó mamá para hacerme callar mientras miraba por encima de mi hombro.

—¿Otra vez el bizco?

—¿Sabes qué?—dijo levantándose—, voy a estirar un poco las piernas, y tú observa al tipo y verás que no me pierde de vista.

Le dije que de acuerdo. Mamá se alisó con las manos la falda y la blusa.

—¡Ahora vuelvo!—dijo en voz bien alta, y salió del restaurante. Empezó a caminar hacia la tienda próxima contoneándose. Según lo acordado observé al bizco, que estaba concentrado en la sopa que el camarero acababa de servirle.

¡Qué increíble que Anka hubiera visitado a papá, con el miedo que le tenía! Bastaba con que la mirara para que ella rompiera a llorar, por eso nunca llegó a pegarle. Me preguntaba si mi hermana mayor, Ola, o mi hermano también estaban en contacto con él; creía que no. Ola es tan terca como él y no podía ni verlo. A mi hermano le pegaba continuamente, le estropeó la vida, por lo menos eso es lo que él dice.

Emigramos a Israel sin él y los primeros años todavía nos mandaba cartas. «¿Sabes que la red ferroviaria polaca es la mejor del mundo?», escribía de repente sin relación alguna con lo que había escrito antes, o «las reformas de nuestro primer secretario Gomulka benefician tanto a la revolución como al pueblo», para, a continuación, continuar con lo anterior como si no hubiera habido interrupción alguna. La censura polaca leía todas las cartas que salían hacia los países occidentales y papá, por lo visto, no lo podía resistir. Pero la correspondencia se fue espaciando hasta que se interrumpió definitivamente. Y desde entonces no había sabido más de él.

—¿Qué me dices?—preguntó mamá—. ¿Me ha mirado o no?

—No te ha quitado ojo de encima.

—Te lo he dicho—respondió contenta, se sentó y encendió un cigarrillo dándose importancia.

—A propósito, ¿cuántos años cumples? —Veinticuatro—contestó—, menuda pregunta más tonta, sobre todo en este momento—añadió mientras volvía a mirar al muchacho y suspiraba—. El tiempo pasa volando. Apenas ayer, exactamente hace treinta años, tenía tu edad.

—Sesenta y seis no es una mala edad. Es un palíndromo. —No me marees con tus palabras, guárdatelas para la próxima a la que quieras impresionar. Sesenta y seis no es para estar contenta. Si quieres, podemos cambiar. En cualquier caso, tú llevas vida de jubilado, mientras que yo tengo toda la vida por delante.

Le sonreí y contemplé las arrugas que surcaban su hermoso rostro.

—¿No ha dado señales de vida todos estos años?—pregunté.

—¿Quién? ¿Tu padre? ¿Otra vez hablando de tu padre? ¿Por qué tendría que haber dado señales de vida? Estaba enojado conmigo. Se suponía que se reuniría con nosotros más adelante, pero yo no lo permití, y a ti te dije que quien no quería venir era él. Lo que me habría faltado: cargar con él, ya había tenido suficiente. Entonces me ocupé de preparar un documento. Tus hermanas también lo firmaron. Creo que nunca me lo ha perdonado, pero sólo por principios, porque en realidad no deseaba venir. Quizá lo hubiera hecho precisamente para arruinarlo todo y desaparecer, como le gusta hacer. ¿Qué habría hecho aquí sin el vodka, sin sus amigotes alcohólicos y las peleas de borrachos? ¿Qué habría hecho en medio de tanto judío? Aquí nadie bebe. Aquí no existe la violencia de los polacos no judíos. ¿Tú has visto aquí a dos rompiéndose la cara así por las buenas, en plena calle, por las noches? En un abrir y cerrar de ojos lo hubieran metido en la cárcel.

Recuerdo el día que abandonamos Polonia. Tenía doce años. Papá nos acompañó a la estación, fue él quien cargó las maletas y bolsas de todos nosotros. Se despidió de mamá, de mis hermanas, de mi hermano y, finalmente, también de mí. Me dio un gran abrazo cálido, pero inmediatamente después nos apremió a subir al tren mirando impaciente el reloj. Lo sorprendí entonces con una expresión alegre en el rostro. Plantado frente a él, lo miré a los ojos: «Quizá estés contento porque nos vamos—le dije—, pero al final te pondrás triste».

Papá me miró y se quedó callado. Me dio la espalda y se fue a charlar con el revisor.

De regreso en casa me senté en el patio. Un cálido atardecer caía sobre las montañas. El aire era seco y, en pleno silencio, ascendían los sonidos nocturnos de las calles del barrio del fondo del uadi. Además de los motores de los vehículos que circulaban se oían las voces de la gente, el ruido de platos y cubiertos, la suave música del café abajo. Dominándolo todo, el canto de los grillos en las laderas de las montañas, el aullido de los chacales y del enorme algarrobo llegaba, como cada noche, el canto repetido de un búho.

La primera noche que pasamos aquí mi mujer y yo, mientras estábamos sentados en el patio, yo había recordado los ruidos nocturnos del pueblo de Polonia, los sonidos que acompañaron mi primera infancia antes de que el hollín y la suciedad de la ciudad llenaran mis pulmones. Estábamos sentados sobre la valla de piedra frente al paisaje nocturno, compartiendo una botella de vino: la habíamos abierto empujando el tapón hacia adentro porque no teníamos sacacorchos y bebíamos a morro porque tampoco teníamos copas. Fue en otra época, llena de esperanzas a pesar de que en la casa sólo hubiera una mesa, dos sillas y un colchón de matrimonio. El patio estaba lleno de hierbajos. Le hablé de la casa señorial en la que habíamos vivido todos en Polonia, incluida mi abuela materna, que vino del pueblo para ayudar a mamá. Le expliqué que había pasado los primeros años de mi vida como en un sueño en aquella casa de dos plantas cerca del río, no muy lejos de la finca donde trabajaba mamá.

—¿Ya no existía el comunismo?—preguntó mi mujer, sorprendida.

—¡Sí, precisamente por eso! El propietario aristócrata ya no vivía en la casa, sin duda la policía secreta lo había mandado a la cárcel, si no lo habían ejecutado de un disparo en la cabeza. Entonces nacionalizaron la tierra y establecieron en ella una granja estatal. Una especie de koljós soviético. En Polonia los llamaban PGR.

—Dame un cigarrillo—dijo mi mujer.

Se lo di. Mientras contemplaba el horizonte dio un sorbo a la botella y yo aproveché para admirar su perfil.

—Se suponía que todo el mundo debía trabajar la tierra del Estado y cuidar del ganado de la República Popular de Polonia, pero cada cual invertía principalmente en su pequeña porción de tierra. Nosotros también la teníamos. Plantamos en ella coles y patatas, y criamos gallinas. Cuando la abuela vino a vivir con nosotros, se ocupó de que también tuviésemos una vaca. La llamamos Erika y la abuela la trataba con consideración porque nos daba leche. —Y volviéndome hacia el patio oscuro añadí—: Aquí también se podrían plantar verduras y criar gallinas.

—Sí que podríamos, pero antes hay cosas más importantes que hacer. Aquí no hay nada, no nos faltará trabajo. Voy a hacer una lista.

Cuando se disponía a levantarse puse una mano en su muslo.

—La lista puede esperar, ahora estamos muy bien los dos solos, ¿no?

Mi mujer se rio, quitó de en medio la botella que nos separaba y se arrimó. No sabía entonces cuánta verdad había en la frase que acababa de pronunciar. No sabía que, cuanto más se llenara la casa de sillas, camas, mesas, armarios, sofás, sillones, platos, vasos, cubiertos, sacacorchos, artículos de limpieza, latas de conserva, trajes, zapatos, toallas, ropa de cama, cuadros, libros, discos, álbumes de fotos, juguetes, más asfixiados nos sentiríamos bajo su peso. Aquella misma noche sacamos el colchón al patio y lo colocamos encima de los hierbajos. Follamos tranquilamente, sin prisas, nos tomamos nuestro tiempo. Luego descansamos un poco y volvimos al ataque, varias veces. Y aunque nos ganó el sueño, nos íbamos despertando por los abrazos que nuestros cuerpos decidían darse por su cuenta, hasta que se apoderó de nosotros un profundo sueño. Fueron noches tranquilas, incluso mis sueños me concedieron una tregua. Por la mañana nos despertábamos con el sol, arrastrábamos el colchón hasta el salón vacío y continuábamos durmiendo, acogidos por el frescor que las gruesas paredes de la casa, entonces toda entera para nosotros, conservaba.

3

Telefoneé a mi hermana Anka, que vivía en Florida con su marido y su hija. Le pregunté por su visita a Polonia y se disculpó apresuradamente por no haberme hablado de ello e improvisó toda clase de excusas que no me importaban en absoluto.

Quería saber dónde se encontraba, sólo eso, y por suerte me dio toda clase de detalles. Papá vivía en una residencia de viejos partisanos y veteranos de guerra polacos. Había conocido a un compañero de papá de la época de la guerra, un general que, a diferencia de papá, después de la guerra se unió al ejército y al Partido Comunista de Polonia.

—Es el que le consiguió esa residencia—me contó—, tiene un gran prestigio, aunque, como cualquier cosa allí, también se cae a pedazos.

—¿Cuándo estuviste allí?

—Hace cuatro años, en el ochenta y cuatro. Tiene una buena pensión porque han tenido en cuenta también la época de los partisanos, incluso Majdanek.

—¿Cómo está?

—No muy bien. Consumido por el vodka. Ya no ve muy bien y le cuesta caminar, no ha dejado la bebida. De eso hace ya cuatro años, no sé cómo estará ahora.

—¿Y cómo se comportó contigo?—pregunté.

Anka guardó silencio.

—No sé qué decirte—respondió finalmente—. Como si se hubiese ablandado, aunque su mirada era la de siempre. Especialmente cuando se quitaba esas gafas de vidrios gruesos. Ha envejecido, ¿sabes? Solamente lo visité dos veces. La primera vez se emocionó mucho, entonces visité también al general; la segunda estaba completamente borracho y él y ese amigo suyo no estuvieron muy amables conmigo, así que me fui. Después estuve llorando en el hotel tres horas.

—No es nuevo que te haga llorar con sólo mirarte—dije bromeando, pero Anka no se rio. Suspiró profundamente e incluso a través del auricular pude oír cómo se estremecía.

—Papá es un sinvergüenza—dijo—, pero no podía dejar que se pudriera en un agujero apestoso o en la calle, a fin de cuentas es nuestro padre. Así que vi de nuevo al general y fue él quien se ocupó de todo.

Anka guardó silencio y volví a oír su respiración.

—¿Recuerdas que papá tenía un violín?

—¿Cuándo?

—En Vilna.

—Hace mucho tiempo. ¿Cómo quieres que me acuerde? Déjalo correr. No quiero ponerme nostálgica, y menos por papá.

Así que no seguí. Permanecimos en silencio y al cabo de un rato me dijo que tenía que colgar y me dio el nombre de la residencia y el número de teléfono.

—¿Tienes intención de ir a visitarlo?

—No lo sé. Me da miedo que muera pronto, y ahora que han abierto las fronteras es el momento oportuno. No lo sé. Como has dicho, a fin de cuentas es nuestro padre. Además, yo también tengo un hijo.

Habría querido añadir algo más sobre los padres y los hijos, pero no valía la pena.

—Dudo que encuentres allí lo que buscas—me dijo—, pero puedes intentarlo. No será la primera decepción que te lleves con él. Bueno, ya está bien. Esta conversación te va costar una fortuna. —Y de inmediato se despidió y colgó.

·

·

© Itamar Orlev (2015) · Traducción del hebreo: Eulàlia Sariola | Cedido por Editorial Acantilado