Abdelaziz Baraka Sakin

El Mesías de Darfur

M'Sur

Guerras africanas

Si usted leía con regularidad la prensa en la primera década de nuestro siglo, recordará que en las páginas de Internacional de vez en cuando aparecía una guerra llamada Darfur. No decía guerra, claro, decía conflicto, que siempre queda más elegante. Darfur era el nombre de un país que no venía en los atlas escolares, porque no era un país, solo una región en la parte oeste de Sudán. También recordará la palabra yanyawid: era el nombre de los Malos. Unas milicias que mataban, saqueaban, violaban, quemaban, arrasaban pueblos enteros. Del otro bando, unas guerrillas que combatían contra el Gobierno de Jartum, no sabíamos gran cosa.

No sabíamos gran cosa de casi nada en Darfur. La OTAN no hizo bombardeos, no había periodistas europeos muriendo en algún tiroteo, los cascos azules de la ONU se apuntaron varios años tarde, y por no haber ni siquiera había yihadistas. Era todo un confuso enfrentamiento étnico, con árabes luchando contra africanos negros, solo que los árabes también eran africanos y también eran negros.

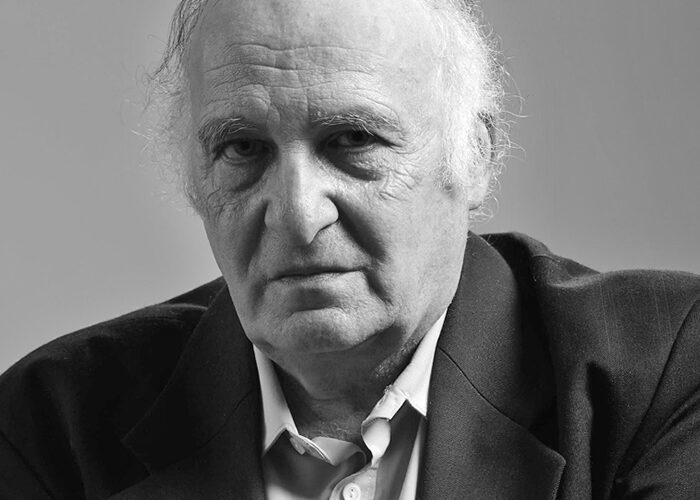

Este es el escenario en el que se desarrolla El Mesías de Darfur de Abdelaziz Baraka Sakin (Kassala, Sudán 1963), un novela que promete. Una joven con el nombre masculino Abderrahman que se afilia a los rebeldes para tomarse su venganza de los yanyawid. Dos amigos que, intuimos, acabarán en bandos enfrentados. Reclutas, milicianos, descendientes de esclavos, infiltrados y señores de la guerra. Y un mesías. No uno cualquiera. El Mesías.

El Mesías de Darfur (2012) es la sexta novela de Baraka Sakin, publicada, como las anteriores, en El Cairo, y prohibida en Sudán nada más salir al mercado, al igual que la anterior, Los Django, clavos de la Tierra, y ha sido la que le ha dado fama mundial, con traducciones al inglés y francés y, por fin, al español. Y al mismo tiempo, es la obra que le ha obligado al escritor a exiliarse: Baraka Sakin vive ahora en Austria como refugiado político. Mientras tanto, la guerra de la que usted leyó algo en prensa hace quince años ha continuado en Darfur. Queda por ver si el acuerdo de paz firmado en agosto pasado es por fin el bueno.

La novela ha llegado este mes a las librerías españolas. Armaenia Editorial ha cedido un Avance a MSur.

[Ilya U. Topper]

·

El Mesías de Darfur

·

¡Vuela!

El destacamento que recibió la orden de zanjar el asunto estaba integrado por sesenta y seis efectivos sin contar el nutrido grupo de carpinteros, entre oficiales y ayudantes, a quienes habían reclutado a la fuerza en Nyala, Kas y Zalinguéi. Era bastante para acabar con un falso profeta (así lo habían descrito las autoridades locales y algunos políticos, muy nos en materia de denominaciones) que solo contaba con quince varones y una mujer, todos ellos desarmados. Ese «falso profeta» acababa de resucitar, el viernes anterior, a cuarenta personas y había formado a partir de una sola pluma un hermoso cuervo de carne y hueso. Le dijo: «¡Vuela!» y el cuervo echó a volar.

Quien planeó el modo de acabar con él poseía una imaginación fértil y envidiable, nervios de acero y una asombrosa perseverancia a la hora de matar. Tenía que ponerle n a aquello tan pronto como pudiese, sobre todo porque ya lo estaban explotando los contrarios al gobierno de la nación, siempre al acecho en Facebook, Twitter y sitios electrónicos tan poco imparciales como Alrakoba, Sudan For All y demás. Por si no era suficiente, las Naciones Unidas, que tienen costumbre de meter las narices en todo, les incumba o no, estaban tratando con algunos Estados la posibilidad de poner en el terreno a un enviado especial que observara de cerca cuanto tuviese que ver con «el extraño profeta de Darfur», según la expresión de la prensa internacional, y elevase un informe. Únase a ello la muchedumbre que había declarado su fe incontrovertible en él, antes incluso de conocer en detalle lo que predicaba, y que, desde todos los rincones del mundo, marchaba ahora en una gigantesca caravana hacia Darfur. Quien estaba al mando del destacamento tenía, pues, que poner fin a todo aquello y librarse del individuo dándole muerte. No quería, sin embargo, matarlo de cualquier manera, sino de acuerdo con los gustos del propio interesado y en consonancia con sus pretensiones. El sujeto decía ser nada menos que el Mesías, el Mesías sin más. No un imitador ni un devoto ni uno de sus discípulos o prosélitos; tampoco era el Anticristo ni el esperado Mahdi ni el celebrado Barambayil. Nada de eso: armaba ser el mismísimo «Señor Mesías». Así que no merecía otra cosa que la cruz, una penosa y miserable cruz, para que todos los supuestos profetas, y bien que proliferaban aquellos días, se lo pensaran dos veces antes de lanzar proclamas de este jaez.

Los oficiales de carpintería y sus ayudantes se afanaban por montar quince cruces con los travesaños de acacia, recién cortados, duros y cubiertos aún de espinas. Eran cruces recias y en extremo pesadas, pues habían escogido a conciencia los pies de árbol más húmedos, bien irrigados por corrientes que fluían remotas en lo más hondo de la tierra. Las sujetaban con estacas de madera aún más pesada, atravesadas por clavos de hierro, largos, gruesos y alados. De vez en cuando los militares les recordaban que los crucificarían a ellos sobre esas mismas cruces si resultaban no estar bien armadas. Trabajaban sin descanso, día y noche, pues solo disponían de treinta horas. La actitud de los soldados, por el contrario, no era la de quien está alerta. ¿Y por qué iban a estarlo?, ¿qué daño iba a hacer un individuo desarmado que había prometido bendecir a sus verdugos? Así que no paraban de jugar a las cartas y de discutir sobre quiénes fabricaban el fusil Kalásnikov.

Los sesenta y seis soldados eran feroces guerreros, probados por todos los rincones de Sudán. Se habían batido por el sur, por el este, por el oeste y puede que acabaran combatiendo en otros puntos del amado suelo patrio. Su peligro estribaba en que, como se habían especializado en sofocar las revueltas de sus conciudadanos, se parecían a los gatos, que pueden devorar a sus propias crías, pero huyen despavoridos cuando oyen ladrar al perro de los vecinos. Los sesenta y seis guerreros disponían de armamento pesado y ligero, dos carros de combate, dos transportes de soldados y dos vehículos Land Cruiser provistos de sendas ametralladoras DShK, y traían las cabezas y los rostros envueltos en pañuelos de colores, cual si emularan a jinetes tuaregs. Sería un error considerarlos una misma persona, ya que diferían mucho unos de otros por sus lugares de origen, sus primeros años, su uso de las armas; por su grado de apego a la existencia, su modo de entender la guerra, su fe en las causas por las que luchaban, sus familias, sus amadas y seres queridos (los había con hijos, solteros y solos en el mundo); por su varia disposición a entregar la sangre y el aliento. Los sesenta y seis soldados eran en realidad sesenta y seis individuos, algo que podía comprobar quien se les acercara, quien oyera el latir de sus corazones, quien percibiese el fluir de la sangre por sus venas, quien metiese las manos en sus bolsillos y palpara lo viscoso de su pobreza, de sus privaciones. Pero los sesenta y seis estaban prestos a cumplir las órdenes de inmediato.

Ibrahím Jidr Ibrahím no era el oficial al mando ni, por tanto, quien podía decidir la suerte de aquel individuo; tampoco era su misión convencerlo ni devolverlo a la corriente común. Lo que le habían encargado era hacerse una idea de las opiniones del sujeto y elevar un informe donde las expusiera con arreglo a unas directrices previas, ni más ni menos. «Hasta ahí llega tu cometido». Entre las cuestiones que le sugerían no había ninguna del estilo de si se trataba, en efecto, de un profeta o no. Le habría gustado que se plantease esa pregunta, pero por desgracia todos sabían a ciencia cierta, y gracias a la fe, que aquel no podía ser un profeta, pues el último profeta según el credo islámico fue el profeta Muhámmad (a quien Dios bendiga y dé la paz), y, según los cristianos, el Señor Jesús, el Mesías. Los budistas, los sufíes y otros se atienen al principio según el cual toda razón humana es profética y con ello abren de par en par la puerta a cualquiera sin excepción. A quienes enviaron a Ibrahím Jidr Ibrahím con aquel cometido ni por asomo se les ocurrió que aquel individuo fuese un profeta verdadero, o, como él decía de sí mismo: Aisa, el Hijo del Hombre.

Los soldados jugaban a las cartas mientras bebían una deliciosa merisa que fabricaban valiéndose de los restos del pan de la comida y de los abrasadores rayos del sol. Eran sesenta y seis efectivos, integrados en un regimiento que había venido a Darfur desde el este de Sudán, de ahí que lo llamasen «el Oriental». Tenían por emblema un puñal, y al verlo sentías que se te metía en el cuerpo, que te atravesaba la piel para darle a tu asustado corazón un último beso del que no cabía rescate. No todos eran de la etnia beya, o, mejor dicho, entre ellos no había beyas en el estricto sentido de la denominación. Los cinco beyas que venían en aquel limitado destacamento no tenían el pelo espeso ni lucían en la cara los tatuajes propios de sus ancestros desde antes del reino de Kush, a saber, las tres rayas horizontales en alusión al Señor, que en aquellos tiempos era el elefante, por ser la criatura de mayor tamaño tanto en la tierra como en el cielo. En el Oriental formaban soldados procedentes de todo Sudán, antiguo y moderno, con un rasgo común: eran valientes y no desobedecían las órdenes, aunque en ese preciso instante estuvieran jugando a las cartas.

En cuanto a los carpinteros, abrumados por la carga de trabajo que soportaban, estaban muy lejos de sentirse a gusto; la interminable y tediosa jornada de trabajo no se la estaban aliviando los cien operarios que les habían traído como ayudantes. Cortaban los árboles y amontonaban los tablones, alineaban y clavaban los atroces y alados clavos de hierro donde correspondía, se ocupaban de la comida y la bebida, aunque se negaban en redondo a preparar nada prohibido, como la merisa, en cuya fermentación carecían de experiencia. Ignoraban por qué se obcecaba el oficial al mando en que hicieran aquellas cruces. ¿No sería más sencillo, no les ahorraría tiempo a todos ejecutar a aquel infiel y a sus adeptos disparándoles? Es cierto que las balas son desagradables, ruidosas, que asustan, pero los eximirían de montar esas difíciles cruces, odiosas y pesadas. Eran casi analfabetos y nunca habían oído hablar de Yúsuf el Carpintero. En el sermón del viernes, en la mezquita, les habían dicho que en la cruz que llevaban los cristianos al cuello no habían colgado más que a uno que se parecía mucho al Señor Mesías, pero de ningún modo a este, a Aisa, hijo de Máriam, ya que Dios lo había elevado al cielo y puesto en su lugar a aquel desgraciado a quien los judíos crucificaron, convencidos de que era Aisa en persona. ¿Por qué, pues, se empeñaba aquel militar en crucificarlos, si al Señor Mesías, a Aisa, hijo de Máriam, nunca lo crucificaron? Y nosotros, los carpinteros, ¿qué culpa tenemos?

Los sesenta y seis soldados no deseaban la guerra. No era una de sus aficiones. Pertenecían a familias honorables que respetaban la vida y apreciaban al vecino y al amigo; hacían sus oraciones, ya fuese en la mezquita, en la iglesia o en cualquier otro de los muchos espacios de culto. Sabían muy bien que Dios no quiere que se sacrifiquen vidas humanas y lo tiene prohibido. Pero el que daba las órdenes era quien había de soportar la carga de los pecados y culpas que se cometían en la presente guerra. Aunque ellos disparaban si se lo mandaban, el verdadero criminal era el jefe de operaciones, el único que podía dar órdenes. Estaban muy bien enterados de esto, que era lo más importante, pues sus conciencias acabarían siendo blanco de la muerte, esa droga fría como barro mezclado con aguas pútridas. Cuando volvieran a sus casas, después de alguna campaña o escaramuza, no acarrearían el peso de las víctimas inocentes que hubiesen aniquilado hacía unas horas. Por su parte, también los que dirigían las operaciones trasladaban la responsabilidad de sus actos a oficiales de alto rango que se movían plácidamente por el centro Jartum, disfrutando del perfumado café servido en la terraza del Ozone o de una cerveza Bavaria en la ribera del amado Nilo. Y estos opinaban que el verdadero asesino era quien había prendido la mecha de la guerra, o sea, el político de amable trato que dormía en su casa rodeado de sus hijos, a los que arrullaba con nanas, y que contentaba a su malhumorada esposa con unas cuantas onzas de oro puro. Y dicho político, sensato por demás, sabía plantarse tras los micrófonos y asegurar que los Estados Unidos e Israel —a los que había venido a unirse desde hacía poco el gobierno de Sudán del Sur— estaban detrás de estas guerras. Así era como se saciaba de sangre el espíritu de algún bondadoso monstruo.

Los carpinteros, tanto los oficiales como sus ayudantes, hacían todas las cruces de un mismo y único tamaño que había de servir para todos, hombres y mujeres, y trabajaban por conjeturas, sin tener nada claro el procedimiento, pues ni siquiera habían visto imágenes de personas crucificadas.

Les habían proporcionado las longitudes y el grosor de la madera e indicaciones sobre su aguante, así como sobre el número y tipo de clavos. Pero, por encima de todo, les habían encomendado la tarea de clavar ellos mismos a los crucificados sobre sus maderos. Nadie hay mejor que un carpintero para clavar clavos, ¿no es cierto? Y más valía ser tú el que los clavara antes que ver cómo te clavaban a ti los medianos en la frente y las palmas, y el más largo y grueso en medio del pecho.

El Hombre, sus devotos y seguidores se hallaban en un lugar desconocido por todos, incluidos los soldados que vinieron a darles muerte, los carpinteros, que seguían preparando sus cruces, y el propio Ibrahím Jidr Ibrahím. Y, para arrojar algo de luz sobre tal incertidumbre, echémosle un vistazo al lugar, que fue el emplazamiento de una antigua aldea, quemada y arrasada hacía dos años, sita en un profundo y fértil valle y circundada, al sur y al oeste, por una serie de montes. A las faldas del más occidental había un pequeño nacimiento de agua, uno de los motivos que habían llevado a los yanyauids hasta dicha aldea, que diezmaron. Luego trajeron unos centenares de camellos para que pastaran por allí junto con algunas familias. Ahora, sin embargo, no se veía por el paraje ni a los yanyauids ni a los suyos. Al Hombre le habían bastado unas breves palabras para acabar con ellos. «Idos a vuestro país», les dijo, y ellos se fueron a Níger con sus bestias, sus hijos y sus mujeres, dejando tras de sí, acá y allá, boñigas de camellos y algunos mechones de pelo de estos. El olor de los orines de los cuadrúpedos permaneció suspendido en el aire unos pocos días, pero acabó desvaneciéndose, si es que no acabó yéndose tras ellos. Eso era todo. A unos metros del manantial había cuevas de diversos tamaños, restos de asentamientos del pueblo dayu durante la Antigüedad, antes del nacimiento del Mesías, y en las que habían dibujado detalles de su vida diaria. En su interior pasaban el Hombre y sus discípulos largos espacios de tiempo durante los que no se sabía qué hacían. Salían, eso sí, los viernes por la mañana y permanecían a la sombra de una gran rakoba, plantada entre los árboles que rodeaban el manantial. Y ahí mismo, el viernes siguiente, se encontrarían con nuestros militares, que estarían esperándolos, y con las toscas cruces, tan ansiosas de aquellos cuerpos famélicos e infieles que abrazarían ya para siempre.

Cuando los carpinteros y sus ayudantes se cansaban de desbastar los leños duros y rojizos, se ayudaban de las canciones que guardaban en su memoria, llena de aserrín, de silbido de sierras y de quejidos de árboles. Para muchos de ellos aquel penoso encargo podía ser la ocasión de ganarse un dinero para cubrir necesidades domésticas que venían arrastrando desde hacía días o incluso meses, y que para otros muchos eran asuntos de poca monta: calzado para los niños o un vestido nuevo para una esposa que solo contaba con sus sueños; quién sabe, incluso una pequeña vivienda u obras de mejora en la antigua, o bien unos pantalones nuevos para el hijo que había dado el estirón… «¡A lo mejor nos dan una buena paga!». Algunos, sin embargo, temían las peores consecuencias de andar haciendo cruces; el dinero que les darían por ello tenía que ser pecaminoso, ¿no? Establecían de manera inconsciente una analogía con la prohibición islámica de las bebidas alcohólicas: si estaba prohibido beber licores, fabricarlos también tenía que ser haram. Pues bien, si uno no podía ponerse una cruz al cuello, ¿cómo iba a estar permitido fabricarlas? Pero ahí estaban ellos, haciendo lo que el Señor nos tiene prohibido. «¡Quiera Dios que no acabemos en el infierno el Día del Juicio por culpa de estas cruces!». Y rumiando expectativas y presagios seguían trabajando con celo.

Ni a los sesenta y seis soldados ni a los carpinteros, fuesen oficiales o ayudantes, les importaba lo más mínimo lo que el Hombre armara ser: profeta, divinidad o vaya usted a saber qué, ni tampoco lo que el gobierno le tuviese reservado. «Él no nos hace daño alguno, como tampoco nos afectan las intenciones del gobierno». Bueno, en realidad no es que se planteasen semejantes cuestiones, que ni se les ocurrían. Digámoslo de otro modo, jamás habían llegado a concretarlas simplemente porque no tenían los conocimientos precisos para formularlas; las preocupaciones del día a día impedían que se les vinieran a las mientes asuntos de mayor belleza y calado. Así era, la resolución de los problemas prácticos actuaba como una barrera entre ellos y las cuestiones que les afectaban como seres humanos, las relativas a sus decisiones, las preguntas que podían hacer de ellos individuos libres.

·

·

·

© Abdelaziz Baraka Sakin (2012) | Traducción del árabe: Salvador Peña Martín · Cedido a MSur por Armaenia Editorial · (2021)