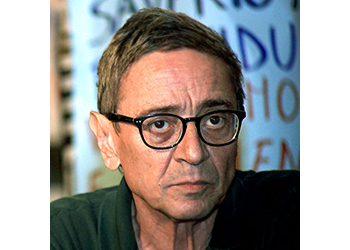

Goliarda Sapienza

La cárcel de Rebibbia

M'Sur

Cabeza y corazón

Como ustedes saben, los goliardos eran monjes de la Edad Media conocidos por llevar una vida errante y desordenada. Y el término acabó extendiéndose a las personas dadas a los placeres sin medida. No deja de tener su gracia, pues, que la autora de un libro titulado El arte del placer se llame precisamente Goliarda. Sin duda, un nombre que imprime carácter, más aún tratándose de la hija de un matrimonio de izquierdas que la educaron al margen de la rígida, dogmática y militarizada escuela mussoliniana.

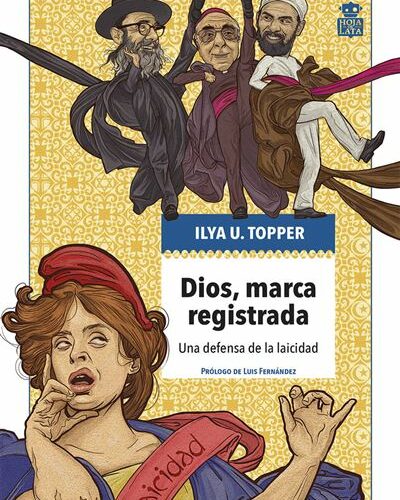

Pero no menos determinante parece apellidarse Sapienza, es decir, sabiduría. Goliarda Sapienza (1924-1996), siciliana de Catania, no fue al colegio, pero sí a una universidad. De hecho, este libro que rescata ahora Rata Editorial, se titulaba originalmente L’università di Rebibbia, aunque sabemos que Rebibbia es una cárcel de Roma que todavía existe. Algo así como decir la universidad de Puerto 2, o de Alcalá Meco.

¿Cómo llegó la escritora hasta allí? ¿Fue por alguna militancia clandestina, por algún heroico gesto cívico? Nada de eso: una amiga ricachona la acusó de haberle robado unas joyas y la mandó a prisión. Lo que podía haber sido una forma de tocar fondo le dio sentido a su vida: se sintió reconocida en un grado que siempre le había sido negado en la intelectualidad italiana. Goliarda Sapienza, quien hubo de esperar hasta después de su muerte para ser leída y admirada por el gran público, encontró la libertad entre aquellos barrotes, y lo contó como solo ella sabía hacerlo.

[Alejandro Luque]

·

La cárcel de Rebibbia

·

·

Con las sirenas puestas (o yo me he convertido en una criminal muy importante, o ellos —son casi las diez de la noche— tienen prisa por regresar a sus casas), recorremos la ciudad, que se me hace más suntuosa e inmensa.

La proximidad de esos carabineros de cuerpos ágiles, inclinados ya hacia sus vidas privadas, afloja la tensión de los nervios que, ahora lo entiendo, solo era miedo a su fuerza física. He vuelto a experimentar ese terror a encontrarme entre hombres hostiles. Esa pizca de seguridad que la mujer cree tener, toda la superioridad que a veces te atribuye un amante, un amigo, un hijo desaparece ante la inferioridad muscular —simplemente muscular— percibida entre dos o tres hombres que ya no necesitan fingir respeto, admiración, piedad porque eres mujer y más débil.

En otra ocasión me vi en una situación parecida, fue con los alemanes. ¡Cómo he podido olvidar el silencio amenazante encerrado en el breve espacio de un coche como este, el olor acre del paño de sus uniformes, mezclado con el tufillo metálico de las hebillas, de los botones…! Era difícil asociar con los alemanes a estos carabineros: no llevan uniforme.

Tras cruzar el gran portón verde oscuro, con ligeros empujones indiferentes me hacen bajar del coche, me depositan como un paquete de poco valor bajo la mirada de dos mujercitas sonrientes y miserables con esos guardapolvos azules, demasiado anchos y sin gracia, propios de bedelas de escuela primaria. Los pesados pasos de esos hombres se alejan por fin retumbando por el amplio vestíbulo vacío, en dirección a la salida. Estoy entre mujeres. Probablemente este pensamiento hace que sonría, y mi sonrisa confunde a la mujercita envuelta en el ancho guardapolvo de bedela que, con gestos vacilantes de pájaro hambriento, me registra el bolso con esmero. No debo sonreír, entorpezco su trabajo. Trabajo duro, me dice con la mirada, mientras la otra más rolliza me conmina:

—¡Vamos, vamos, desvístase! ¡Todo, tiene que quitárselo todo!

Mi ropa en sus manos es cacheada con impresionante solemnidad. Después me mandan hacer una flexión con las piernas separadas y comprendo: es por la droga, podría llevarla oculta en la vagina.

—Pero ¿qué lleva? ¿Peluca? Demasiado bonito tiene ese pelo. Teresa, compruébalo.

Teresa es el primer nombre femenino que oigo en lugar de «¡Hágala pasar, subteniente! ¡Que venga el sargento Mancuso! ¡A sus órdenes, mi capitán!, etcétera».

Son personas las que me escrutan, no agentes sin emociones como me parecieron hasta aquel momento esas curiosas perchas someramente vestidas y como colgadas bajo la luz incierta de aquel enorme cuarto vacío. Mientras Teresa me tironea un poco el pelo y dice: «No, no, el pelo es suyo», vuelvo a vestirme deprisa, súbitamente cohibida como el primer día de clase frente a la maestra (noto que mi cuerpo, otra vez infantil y pasmado, adopta una torpe posición de firmes).

¿Por qué esa sensación pueril? Ya no tengo miedo físico. En un abrir y cerrar de ojos podría derribarlas a ambas de un revés. La respuesta llega inmediata cuando, flanqueada por las dos bedelas, se me ordena avanzar. Como entonces, el primer día de clase, soy presa de la sensación de pánico por tener que entrar en un lugar misterioso y potente del que no sé nada, y donde ya nada dependerá jamás de mi voluntad.

En efecto, ese largo pasillo ancho y bajo, iluminado cada diez, quince metros por mortecinas lámparas verdosas, resulta tan nuevo a mis emociones habituales que por un instante retrocedo. Las dos mujeres también se detienen y me miran con fijeza, su mirada me dice: no tienes más remedio que seguirnos.

Estas trincheras de inmersión en la pena son de una perfección gélida. Un largo callejón se desliza inexorable hacia el fondo sin un asidero al que las manos de la imaginación puedan aferrarse. Después del primer pasillo, doblando a la derecha, se baja más, se baja siempre. A cada paso sientes que desciendes y que nunca más volverás a ser como antes. Esas trincheras subterráneas hablan de muerte y conducen a tumbas. De hecho, para la ley del hombre, un modo de ser tuyo ha sido anulado, el certificado de penales manchado, las manos teñidas de tinta para la toma de huellas digitales: la que eras antes ha muerto civilmente para siempre.

Caminando a paso rápido (ya es de noche, las carceleras también tienen prisa) lo primero que te sugiere el instinto, precisamente como en la escuela, es: no irrites nunca a tus superiores. La autodegradación que genera ese largo descenso y, después, cruzar una verja grande, y más adelante —siempre más abajo— la vista de una decena de puertecitas metálicas atrancadas rodeando una explanada oscura, es tan poderosa que se me figura una especie de placer al cual abandonarse y acabar con las angustias diminutas de la vida, las diversas éticas, el orgullo, la respetabilidad.

Frente a una de esas puertecitas de hierro, robusta y sólida, se detienen las dos mujeres. Una saca las llaves de su bolsillo grande y deformado y se dispone a abrir la puerta. El gesto es antiguo, evoca recuerdos ancestrales: convento, secreta, capilla ardiente, trastero oscuro donde de niña te encerraban.

Suben los escalofríos por los tobillos. Fuera estaba templado. El viento caliente del otoño romano bailaba juguetón en las calles, las plazas, las columnatas. Viento tímido todavía respetuoso de la agonía de las grandes hojas de los plátanos. Durará semanas y semanas. Después, bruscamente, el soplo leve de octubre se volverá cortante y una marea de hojas oxidadas invadirá la gran avenida de mi casa. Pero no es tiempo de recuerdos.

La puertecita abierta espera frente a mí, desde los tobillos el frío ya ha invadido todo mi cuerpo, y con voz que se me hace ajena, de niña asustada (¿o de mendiga?), me oigo decir sin aliento:

—¿No tienen algo para comer, por favor? Desde esta mañana que no…

—Es tarde pero voy a ver. Ahora entre, voy a ver.

En cuanto entro, no me atrevo a mirar el lugar que las mujeres han abierto y vuelto a cerrar a mis espaldas con un ruido de hierro muy fuerte, capaz de sobresaltar esa oscuridad muerta. Me vuelvo de golpe con las palmas de las manos hacia la puerta cerrada. A la altura de mi cara encuentro el recuadro con barrotes metálicos, única rendija siempre abierta en el todo cerrado de todas las celdas conocidas a través de libros, relatos, películas, ese símbolo de aislamiento que conocemos, y que se nos aparece a veces en sueños. La mirilla está a la altura de mi cara, me acerco hasta tocarla casi y miro fuera: en la penumbra no se ve nada, apenas otra puerta frente a mí, cerrada. Tal vez mi cuerpo seguiría allí para siempre como una piedra si un grito inhumano (a duras penas reconozco el timbre femenino) no encendiera el silencio como un rayo haciendo vibrar la oscuridad. Espero casi con ansiedad el regreso de ese grito, no hay caso, todo se ha serenado en aquella inmovilidad innatural como si el grito jamás se hubiese dejado oír. He ahí lo que aterra de ese complejo de celdas: lo innatural de su silencio.

Deseamos a menudo el silencio, pero el de la vida siempre es sonoro, incluso en el campo, en la playa, incluso en el encierro de nuestro cuarto. Aquí, donde me encuentro, el no-ruido ha sido ideado para aterrorizar la mente que nota la arena caerle encima como en un sepulcro. Sin darme cuenta me he agarrado a los barrotes; lo noto cuando la cara de la mujercita del cuello de pájaro hambriento y la mirada lacrimosa se detiene frente a mí y me susurra:

—¿Qué tal, señora?

—Bien, gracias.

—Tome, solo hemos encontrado esto.

No me da las buenas noches porque quizá ya se ha saltado muchas reglas al traerme algo y dirigirme la palabra. Debe de ser así porque sale corriendo y desaparece de mi vista como un fantasma tragado por la misma oscuridad que la materializó.

En contacto con el pan el hambre aumenta, y esto me da la osadía para volverme y enfrentarme al lugar donde estaré. No debo pensar en cuánto estaré aquí. Mis ojos miran a la derecha, donde intuyo que debe de encontrarse el catre. Sin apartar la vista de él, me siento: en las manos tengo pan y un tomate. Como despacio, que me dure lo más posible. Comiendo cede la tensión, y cuando termino, escrutando a mi alrededor lo menos posible, intento meterme bajo una manta áspera al tacto.

No debo mirarla, basta con el olor cuando me la subo hasta la barbilla. Es suficiente para desencadenar una sarta de fantasías insoportables. Debo conseguir frenar la imaginación y atenerme solo a los gestos y los pensamientos que puedan ayudarme a superarlo todo con el menor sufrimiento. Nada de entregarse al sufrimiento, otra tentación casi voluptuosa ante la soledad que sientes alrededor, pero que conduce a ese grito oído antes. De hecho, también había voluptuosidad en ese grito.

Frenar la imaginación. Repito esta frase mentalmente como en la época del colegio cuando aprendíamos de memoria un poema que no entendíamos. Yo que hice de la imaginación un instrumento, que la he estudiado toda la vida para aguzarla, liberarla, hacerla lo más ágil posible, ahora me encuentro con que tengo que matarla como se haría con el peor enemigo. Y sin embargo es así. De ahora en adelante puede resultar maligna para mí.

Incluso ahora que he dejado la mente librada a teorizaciones abstractas y con ellas he logrado salir de este lugar, al estallar un «¡Quiero salir! ¡Me mataré, quiero salir!», me trastorna hasta el punto de hacer que me siente de golpe, presa de un pánico mayor que antes. No, me digo en voz alta, desde ahora la imaginación es mi enemiga.

Clavo la vista en la luz del techo que, inútil hacerse ilusiones, quedará encendida toda la noche. Es lógico, al entrar, la celda me había parecido muy oscura, pero ahora es como si un sol se hubiese encendido ante mí, un sol inmóvil, maligno, que abre de nuevo unos párpados tan cansados ya que no desean cerrarse. Si tuviera la bufanda podría vendarme los ojos como cuando estoy de viaje, pero —ya se sabe— al entrar aquí, te lo quitan todo menos lo indispensable para cubrirte. Cuando me desvistieron para cachearme pensé que me darían un uniforme, pero me dejaron mi ropa. Tal vez mañana.

La luz de ese sol artificial revela la desnudez de cuatro paredes pintadas de un azul claro y opaco, nauseabundo, luego un retrete de color dudoso, sin asiento, y un lavabo grisáceo. En la pared frente a la entrada una ventana rectangular, tipo boca de lobo, con cristales muy gruesos, de un color parecido al de las letrinas de tercera categoría, se abate apenas quince centímetros, o sea que aunque estuviera a la altura de los ojos no hay forma de poder ver fuera.

Mente progresista debía de tener el arquitecto que ideó esa ventana: nada de barrotes, por favor, demasiado crueles, se puede ver el cielo. Esa ventana se abre mediante una palanca o una manivela. Lo primero que ves balancearse en esa manivela es tu cabeza colgada. He ahí por qué se ahorcan tan fácilmente desde hace un año: mesita hay, también una silla para colocarla encima, una sábana —la noto debajo de la manta— también hay para la soga. Allá arriba la horca ya está dispuesta.

Aparto la vista de la manivela tomando nota para mis adentros de la ulterior lisonja de las sirenas carcelarias; todos los lugares antiguos disponen de sirenas, de modo que también por aquí merodean. Las encontraré. Me duermo, con los ojos abiertos me parece, los párpados colgados de ese sol maligno.

Cuando me despierto, el sol ya no está. En su lugar, una luz blanquecina de baño público difunde una especie de aurora boreal. No consigo mover brazos y piernas: el deseo de cerrar otra vez los ojos, de no hacer ni un solo gesto más es inmenso. Ahí vienen, las sirenas carcelarias vuelven al ataque: tienen largos cabellos blancos de luna y manos algosas. Abandonarse a ellas, rechazar el agua, la comida, y dejar que los demás —finalmente— se las arreglen con este cuerpo que no hace más que exigir esfuerzos, gestos, apetitos insoportables.

Pero no, me levanto de un salto, la taza del retrete tampoco le dice nada a mi intestino obstruido. Como un buen soldado me lavo las manos hasta por encima del codo, como decía Rilke, y la cara. Me vuelvo hacia la cama para hacerla. La cama no se mueve: está firmemente clavada al suelo. Me tiemblan las piernas, no hay pensamiento lógico que pueda calmarme. Me digo inútilmente: lo hacen porque en caso de revuelta podrías usarla para atrancar la puerta. No hay nada que hacer, la náusea, la sensación de claustrofobia que hasta ahora había conseguido dominar me caen encima en oleadas de pánico. Como un náufrago me tiro en el catre y busco la salvación dejando de pensar.

·

·

© Herederos Goliarda Sapienza · 1983 | Cedido a MSur por Editorial :Rata_ (2021)