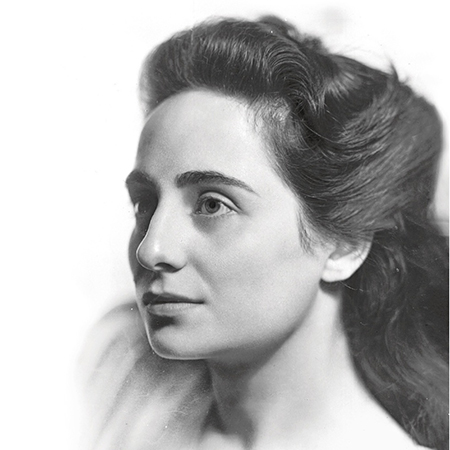

Goliarda Sapienza

Al filo del mediodía

M'Sur

Una mujer que amó

En el mapa rico y diverso de las letras sicilianas contemporáneas, el nombre de Goliarda Sapienza parece abocada a la condición de rara avis. Nacida en Catania en 1924, pasó de interpretar a Pirandello sobre los escenarios y hacer sus pinitos cinematográficos a dedicarse en cuerpo y alma a la literatura. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus paisanos escritores, nunca se vio constreñida por su territorio de origen. El escenario en el que se desarrollan sus historias no es tanto un paisaje geográfico como un teatro de la memoria.

Junto a su obra más conocida, El arte del placer, en los últimos años han sido traducidas al castellano otras novelas suyas como La cárcel de Rebibbia, sobre su experiencia en prisión, o esta Al filo del mediodía, que gira en torno a la depresión que la llevó a un intento de suicidio, tema que sigue siendo hoy objeto de un vivo debate.

Pero la Sapienza fue, ante todo, una mujer que amó. Y los hombres del cine fueron su debilidad: su biografía informa de un largo romance con el director Francesco Maselli, aunque se casó con el actor Angelo Pellegrino. Sin embargo, en Al filo del mediodía el romance central es el que la vinculó al cineasta Citto Maselli, con confesiones como la que sigue: “No hicimos la tontería de casarnos, ni pensarlo, hicimos el pacto de estar juntos mientras el placer de estar juntos durase”. El placer, siempre el placer, la palabra mágica de una escritora por redescubrir.

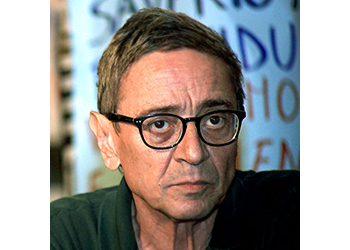

[Alejandro Luque]

·

Al filo del mediodía

·

·

Nica decía que se las aprendía durante las noches oscuras, porque ella, si hay luna, no sale del vientre de la tierra donde vive. «Verás, Iuzza, la vida y la Luna se odian porque son hermanastras y como tienen los mismos defectos no se pueden ni ver. ¿Sabes que para estar de acuerdo es necesario tener defectos diferentes y cualidades y una belleza diversa? Por eso, la vida, para no ver a la hermanastra y no hacerse mala sangre, durante las noches oscuras aprende el arte leyendo en la mirada sabia y antigua de la luciérnaga. Si aplastas una luciérnaga no aprenderás nunca las artes de la sabiduría, de la prudencia, de la malicia y de la audacia. Al aplastarla, aplastas en ti el germen de estas artes y no poseerás nunca nada, ni poderes, ni mujer, ni hijos, ni sábanas, y serás una marioneta controlada por los demás».

«Y si la luciérnaga es tan vieja que enseña a la vida, la vida ¿cuántos años tiene?».

«Solo diez y diez y diez y otros diez mil años: ‘na chiquilla». Sí, Nica, debe ser así. Y si Nica me habla significa que mi decisión es justa o, mejor dicho, que es justo que yo acepte tener que ir hacia atrás para ir hacia delante. Sensata, como decía ella. Hacía meses que ya no escuchaba su voz llena de esas aspiraciones dulces, ni el ritmo de sus pasos, pasos seguros que siempre trazan nuevos e inesperados caminos sobre la hierba virgen del bosque de la aventura. Y perder su voz y el ritmo de las puntas de sus trenzas que me abren paso entre los espinosos matorrales de las emociones es perderme a mí misma, perder mi voz y mi sombra, en este paseo solitario. Y que la cimitarra afilada del sol al atardecer, aprovechándose de mi soledad, pueda separarla de mí y yo vea cómo la arena peligrosa, estéril y ávida, en su muerte perenne, la engulle a la espera de otras muertes. «La arena es como una mujer estéril, no tiene ni hijos ni leche y nunca los tendrá. Y al igual que la mujer estéril, llama a la muerte porque solo la muerte la conoce y solo la muerte la sacia». Sí, Nica, pero estás a mi lado; Nica, sombra mía. «Verás, Iuzza, como quiere la tradición de los antiguos, desde hoy que somos marido y mujer, tú verás por mis ojos y respirarás por mi boca, y yo veré por tus ojos y respiraré por tu boca». Solo si estás a mi lado podré recorrer a gatas el callejón oscuro y tortuoso que se abrió de par en par ante mí hace siete y siete y otros siete meses ante la noticia de que mi psicoanalista se había vuelto loco.

Estando aún mi madre cabal, íntegra e inhumana, pero tranquilizadora —el seno grande y la frente alta y clara, sin una arruga— y con el ritmo apacible de aquel tren que cantaba en mi interior sobre libertades ilimitadas (raíles vibrantes, azotados por el viento de lebeche con olor a hierro y a sal), protegida por el vestido de seda negra que me había hecho ella a ganchillo; con aquel grito: «¡Que tengas mala Pascua!»1) que, después de haberlo repetido, probado y masticado hasta entender su sabor más recóndito, dormía dentro de mí sepultado por inviernos e inviernos y ahora comenzaba a despertarse —tenía que ser como el grito quebradizo del gallo lanzado al aire de la mañana y que vuelve a caer destrozado (despedazado en tantos pequeños trozos resplandecientes y palpitantes de escarcha)—, yo esperaba en el foyer del pequeño teatro en la calle de la Croce, el teatro Eleonora Duse en Santa Cecilia. Perdida entre aquellos nombres fabulosos y extranjeros, y con aquel grito que me palpitaba en las sienes, aquel día iluminado por el sol de las lámparas brillantes con tantas luces pequeñas, menudas y tintineantes, esperaba mi turno. Desde por la mañana a las ocho, una fila interminable había desfilado ante mí engullida por la oscuridad de una puerta muda y abierta de par en par. Claramente en aquella sala estaba el escenario: un escenario del continente, Academia de Santa Cecilia, calle de la Croce. El pequeño teatro Eleonora Duse. La Real Academia de Arte Dramático, el director Silvio D’Amico, un gran crítico teatral del continente y la señora Carini que había sido una gran actriz. Yo esperaba. Aquel agujero se tragaba a jóvenes y a chicas que entraban intrépidos para salir de allí cabizbajos y llorando, o arrogantes gracias a alguna palabra o mirada alentadora del tribunal examinador. Una chica salió corriendo y mesándose el cabello, pasó a mi lado gritando: «No he sido admitida. ¡Rechazada! ¡Rechazada! Me han rechazado, ¡lo sé! ¡Me suicido! ¡Me suicido!». Alguien me empujó. «Te toca a ti, ¡eh!, ¡soñadora! ¡Eh! Te hablo a ti, muerta de sueño, despiértate, que es la hora. ¡Eh! ¿Es que estás sorda? ¿No oyes que te toca a ti? No le hagas caso a esa loca, hace cuatro años que se presenta y todas las veces monta estas escenas. Digo yo que con la práctica que tiene de todos estos años debería estar acostumbrada a ser rechazada». Rechazada; loca, quizá. Grité con la voz de aquella loca: «¡Que tengas mala Pascua!». Me dolían las rodillas sobre las que al gritar me había tirado, y tenía el tórax como desgarrado. ¿Había gritado demasiado fuerte? Las manos que me levantaban ahora eran cálidas y apaciguadoras. ¿Decían bravo? ¿O decían talento? «Claro, la dicción es terrible y el acento una locura, pero temperamento… Temperamento». Con las rodillas y el tórax desgarrados había sido admitida en la Real Academia de Arte Dramático con una beca de estudios.

·

_____________

1) En el original, la expresión «La mala Pasqua a te» hace referencia a la famosa frase gritada por el personaje de Santuzza a Turiddu en la escena popular de Cavalleria Rusticana, del escritor siciliano Giovanni Verga. (N. de la T.)

·

·

© Herederos Goliarda Sapienza · 1983 | Cedido a MSur por Editorial Altamarea (2021)