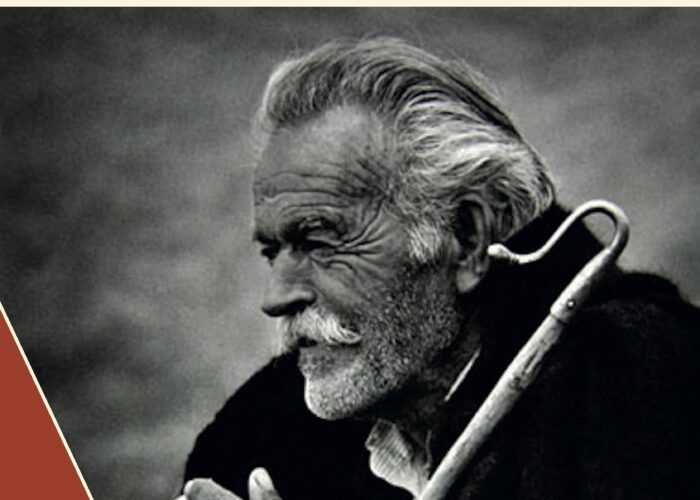

Guillermo Pérez Villalta

«Los teóricos del arte son como curas hablando de sexo»

Alejandro Luque

Recuerda Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948) que, después de haber crecido entre La Línea y Gibraltar, con toda la influencia anglosajona que ello implica, “cuando años después visité Londres fue como regresar a la infancia”. El Estrecho ha sido, en efecto, una de sus grandes inspiraciones, pero su imaginario se ha nutrido por igual del arte religioso y del pop-rock, de la arquitectura —disciplina que empezó a estudiar— y de los mitos griegos.

Ilustrador de La Odisea —“la primera novela de la Historia, y sigue siendo un mundo cotidiano para nosotros”— entre otros títulos, este emblema de la pintura posmoderna española, uno de los fundadores de la movida madrileña, ha mostrado siempre una notable inclinación hacia la literatura. Después de publicar una serie de relatos de cosecha propia, su última incursión en este campo ha sido Melancólico Rococó (Los Sentidos Ediciones), donde cuestiona algunos lugares comunes que rodean al mundo del arte y la estética en general.

Estamos acostumbrados a que usted haga muchas cosas, incluso cuentos, pero, ¿cómo es para usted el cambio del pincel a la escritura?

Para mí es muy natural. Lo que hago es pensar, después todo se va realizando. Y no escribo más porque realmente me resulta más entretenido de lo que parece. Me lleva un tiempo que casi siempre prefiero invertir en pintar un cuadro, o en dibujar. Pero tengo pensados muchos otros libros…

Sí, se habló de uno sobre la música que le gusta…

Así es, pero consideré que iba a ser una cosa muy larga y complicada. Luego pensé que es una desgracia que el arte contemporáneo sea lo único que existe hoy, y que el conocimiento del arte de todos los tiempos debía de ser una cosa muy natural, pero no es así. Me parece imperdonable que, no ya la gente de a pie, sino muchos de mis compañeros, no conozcan, por ejemplo, a Borromini.

¿Y por qué un libro sobre el Rococó?

En general, el arte del presente es extraordinariamente feo. Y, como una reacción ante eso, creo que el Rococó es un momento de la Historia del Arte muy desprestigiado, tachado de cursi, pero que a mí me parece sublime. Por eso digo que es un libro hecho para el presente. Conste que no es un tratado sobre el Rococó. No soy un erudito, todo lo contrario, detesto a los eruditos, me meto con ellos. Frente a sus textos sesudos e insoportables, he querido hacer algo que se lea muy bien, y que no esté engordado, como la mayoría de los ensayos. La paja literaria me parece inútil.

Creo que lo ha conseguido, es muy claro.

Ese lenguaje académico pretencioso, derivado de las filosofías estructuralistas de los 60, sólo tiene por objeto no ser entendido por nadie. Es como cuando estudiaba Arquitectura y me hablaban de membrana permeable de primer grado y membrana permeable de segundo grado. ¿Es que no se puede decir puerta y ventana? Todo eso es un velo para cubrir lo que ni el autor entiende, y lo aceptamos todos. Por eso la cultura del presente es vacía, pomposa y cubierta de esa prosopopeya literaria.

En su libro, distingue clasicidad y buen gusto. ¿Cree que rendimos excesivo culto a lo cásico?

La gente, para empezar, no sabe qué es clásico: lo que permanece porque no hay posibilidad de cambiarlo. El templete de San Pietro in Montorio es así. De modo que lo clásico es, por definición, lo rancio. El problema grave es la teoría del buen gusto. Ahora el buen gusto es ese minimal-conceptual. Pero lo que hay ahí es una falta de gusto. El gusto no tiene que ser ni bueno ni malo, sino establecer una emoción.

¿No es provocador por su parte hacer una defensa del kitsch?

Odio la palabra, pero la mayor parte del kitsch es precioso. No quiero sacudir a nadie con estas afirmaciones, sino desengañar a la gente de sus mentiras. El gusto puede estar en un camembert podrido, de sabor exquisito. Hay que encontrarlo allí donde esté.

Me refería a hablar del kitsch como un “exceso de belleza”.

La belleza es el sustituto de la verdad. La verdad no existe, pero la belleza sí, y está por encima de la verdad y del conocimiento. Incluso está por encima de Dios, en quien no creo. Si algo puede haber de positivo en la vida, es la idea de belleza.

También sorprende que defina a Disney como una transgresión vigente.

En el Disney primitivo, que hacía productos para la masa, había una penetración en las cosas emocionales, profundas, dirigidas a excitar al espectador. Ya podía ser una fuente de terror como el bosque de la Bella Durmiente, como el gran melodrama que es Bambi. Todo lo demás es de una belleza impresionante, hecha por gente de una enorme formación dispuesta a hacer arte popular, de ahí el interés de Dalí por Disney.

¿Y las nuevas factorías de animación, Pixar y demás, han dejado obsoleta aquella propuesta?

Hombre, por ahora nos sorprende, no sé hasta qué punto podrá seguir haciéndolo. Pero pasa como con todo: está la belleza del dibujo, y por otro lado pensar que cada segundo son treinta y tantos dibujos, pues también produce una emoción especial. Pero el medio es fabuloso, me ha hecho plantearme muchas veces si no me dedicaría a la animación si tuviera ahora 17 o 18 años. Lo que pasa es que lo más sencillo es un lápiz y un papel, y la tecnología diluye muchas cosas…

Hace usted una defensa de lo raro como algo a proteger. ¿No vivimos una continua exaltación de lo raro, lo extravagante?

No hay que confundir ambos términos. Los que nos consideramos extravagantes no queremos ser entendidos, queremos estar fuera del ámbito general: si estuviéramos protegidos, nuestra extravagancia perdería su gracia. Lo raro, en cambio, es todo aquello que no puede ser descrito o analizado en profundidad. Si se entiende, pierde sus cualidades.

Decreta usted en su libro la imposibilidad actual del exotismo. ¿No puede eso crear una angustia, una desesperanza en el hombre contemporáneo?

Pues sí, el único exotismo que nos queda es el de la imaginación. Cuando yo recreo el Oriente, no estoy haciendo un Oriente real, étnico, sino una invención, un desbarre. En esta tierra no explorada, sino machacada, lo único que nos queda es lo imaginario. Yo soy muy viajero, pero todavía no he encontrado un país exótico. Hasta en la India encontré un lado de cotidianidad de lo más extraño.

En el contexto del arte actual, ¿no es usted ya, en cierto modo, un clásico?

No, no, yo soy una especie de isla, como hay otras. El arte contemporáneo es una tiranía, algo absurdo, limitado, terrible. Está dirigido por teóricos, que es como un cura –de los célibes– hablando de sexo. ¿Cómo pueden hacerlo, si ignoran lo que es la emoción creativa?

Dirán que la emoción no tiene que formar parte del arte.

¡Pues están totalmente equivocados! Lo único que tenemos como seres humanos es la emoción. Esos son los dos poderes del ser humano: la emoción de la belleza, y la consciencia, nuestro don más extraordinario y terrible: darnos cuenta de que nos damos cuenta.

¿De qué forma determinan Tarifa y el Estrecho su vocación pictórica?

Completamente: soy como una planta que ha nacido en esa maceta. Estoy hecho allí. Puede haber otros lugares que me gustan más, pero para mí es un enclave tremendamente alegórico. Fíjate que Tarifa es un sitio que puedes señalar perfectamente en un globo terráqueo, mientras que Toledo, por ejemplo, parece más complicado. Estar entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África, te da una visión de 360 grados del mundo.

Sin embargo, para mucha gente usted es un producto de la movida madrileña, un artista de gran ciudad.

Pero siempre he sido muy eremita, ¿eh? No he sido nada nocturno. Lo que pasa es que todo eso sucedía a mi alrededor, y yo de algún modo lo estaba propiciando, como otros, porque la famosa movida empezamos siendo cuatro gatos. La movida de verdad ocurrió en los 70, no en los 80, de modo que cuando empezó a ser famosa, ya había pasado. La cuestión es que no había lo que queríamos, así que lo hicimos nosotros. Los bares eran horrendos, la música era ramplona, los progres no los soportábamos, y tuvimos que inventarnos el mundo. Ahora también me lo estoy inventando, porque tampoco me gusta el mundo presente.

Pero ahora todo es más confuso, más atomizado.

El problema es el crecimiento continuo, es terrible. Cuando era jovencito iba a la playa y estaba solo, ahora sería impensable. Todo es excesivo, todo está lleno. Antes había huecos que rellenar, ahora no.

Muchos de ustedes miraron a la Antigüedad grecolatina, como una forma de modernidad. ¿Qué encontraban allí?

Sobre todo algo que iba en contra de los eruditos y del mundo progre. El idioma que inventamos usaba muchos elementos cultos, mezclados con elementos muy pop. Y esa mezcla era tremendamente novedosa. Fue renovador en muchos sentidos. La modernidad entonces era un acto de fe, y yo siempre he sido muy descreído.

¿Y con la religión, como artista, qué relación ha tenido?

Siempre estaré agradecido por haber tenido una educación católica, rodeado de imágenes de una riqueza y una simbologia extraordinaria, que he utilizado luego para contar cosas. Yo no pinto dioses por pintarlos, sino para contar historias. Y lo mismo hago con el imaginario católico. Que no sea creyente no quiere decir que no lo sienta. Una cosa es creer y otra sentir.

El problema es que la imagen sea intocable, y corras el riesgo de ser tachado de irreverente si no haces un uso “adecuado” de ella.

Lo tengo claro desde hace muchísimo: a los que piensan que tienen la verdad no les voy a discutir nada, es un problema suyo. Yo hablo de belleza, no de doctrinas.