La enésima tarde de fuego

Daniel Iriarte

Los atenienses están tan acostumbrados a los disturbios que apenas aprietan el paso cuando suenan las escopetas de gas lacrimógeno y las parábolas de humo cubren el cielo: se limitan a colocarse en la nariz el pañuelo o bufanda que casi todos llevan, y a quitarse de en medio con discreción. Las protestas, a decir verdad, no son tan grandes: unas dos mil personas que protestan en círculos en los alrededores de la céntrica plaza de Syntagma.

Alrededor, algunos contenedores ardiendo, el tráfico ausente, y unas pocas decenas de encapuchados que trabajan cuidadosamente, como concienzudas hormigas visionarias, para convertir el adoquinado en proyectiles. Nada que la ciudad no vea al menos una vez al mes.

Hoy era inevitable que la protesta del día desembocase en combates callejeros. Más que reivindicar nada, los manifestantes querían venganza: ayer, durante la huelga general, un policía antidisturbios apaleó a un joven con una barra de hierro, enviándole al hospital. Así que, a ambos lados de las barricadas improvisadas con mobiliario urbano, todos dan por hecho, por distintas razones, que el enfrentamiento es legítimo. “Han enviado el país al infierno, y cuando protestamos, nos apalean”, me dice, apretando los dientes, un estudiante de ciencias políticas llamado Spiros. “Deberías salir de aquí”, me aconseja, antes de colocarse el pañuelo y adentrarse en el humo.

A los manifestantes griegos no les gustan los periodistas. A los fotógrafos los toleran, debido, tal vez, al talante anarquista de los que practican esa profesión, y también porque éstos aceptan que hay reglas: se pueden mostrar los destrozos, pero no las caras de quien los hace, para evitar que la policía utilice las fotografías para identificarles. Los cámaras de televisión, asociados irremisiblemente con el poder, no tienen más remedio que colocarse tras la línea de los antidisturbios.

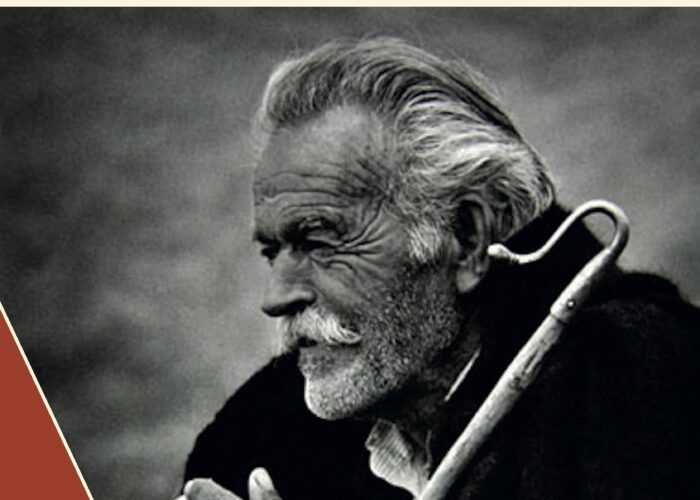

En la acera, un veterano enseña a otro manifestante más joven a partir las baldosas en pequeños trozos

La noche ha caído, y la línea del frente parece establecida en la plaza de la universidad, en la Avenida Venizelos, en cuyo centro languidece una acampada de refugiados afganos que solicitan asilo político, y que se han esfumado en cuanto han comenzado los disturbios. Allí encuentro un excelente observatorio en lo alto de las escalinatas de la Biblioteca Nacional, el edificio adyacente a la universidad, donde, sorprendentemente, no hay nadie. El gas lacrimógeno no llega hasta aquí arriba, y, apoyado contra una columna, sentado –casi tumbado- en la barandilla de mármol, puedo ver sin visto, y esperar el tiempo que haga falta.

Porque lo que viene ahora es una guerra de desgaste. “¡A ver qué dura más, si nuestra paciencia o vuestro gas lacrimógeno!”, grita, en inglés, un tipo con un marcado acento francés: el movimiento anarquista griego tiene muchos admiradores. Para ambos bandos es ya poco más que un juego, una especie de gimnasia marcial con la que los más curtidos se mantienen en forma y los novatos aprenden a desenvolverse.

En la acera, un veterano enseña a otro manifestante más joven a partir las baldosas en pequeños trozos: las piedras grandes y pesadas son difíciles de lanzar; las verdaderamente eficaces, las que parten cráneos y atemorizan a la policía, son las que te caben en un puño cerrado.

La manifestación, poco a poco, se disuelve sola: los manifestantes deben regresar a sus casas, a su vida diaria. Los que quedan tienen, probablemente, poco más que hacer. Uno de ellos azuza a su perro, un precioso mastín marrón, contra la policía. De vez en cuando vuela una piedra, suena un petardo, un bote de gas surca el aire, pero todos saben que los disturbios han terminado. Se reabre el tráfico en la avenida, y los afganos vuelven a salir de entre los arbustos.

La avenida está cubierta de piedras, de botellas, convertida en un camino de cabras

Pero los más militantes se resisten, e intentan volver a cortar la circulación apilando varios buzones en la calzada. Los antidisturbios disparan nuevos gases, y los conductores sortean los buzones como pueden. Y entonces tiene lugar el que, con toda seguridad, es uno de los mayores dramas del día: el perro, enloquecido por los gases, se lanza contra los coches, golpeando las puertas con las patas delanteras e intentando morder las ruedas en marcha. Y ocurre lo inevitable: uno de los vehículos le atropella. Su dueño, gritando, levanta en brazos al mastín, que aúlla dolorido, y se retira hacia el jardín.

Y, en este punto, la policía hace lo que puede considerarse más sensato de todo: se retira despacio, para que su presencia no sea vista como una provocación. Y funciona: los jóvenes se quitan las capuchas y salen por las esquinas de la plaza, caminando tranquilamente junto a unos antidisturbios que se mueren de ganas de zurrarles la badana, pero que están maniatados por la presunción de inocencia.

La avenida está cubierta de piedras, de botellas, convertida en un camino de cabras como por arte de magia. Y los coches pasan sobre ellas removiéndolas, empujándolas, aplastándolas. Y el sonido de las piedras chocando con el asfalto, como de una tronera, de un primitivo y absurdo bombo de la lotería, nos llega en el espacio abierto de la plaza, martilleándonos con la idea de que algo va terriblemente mal en Grecia.