Annemarie Schwarzenbach

M'Sur

Tras la cámara

Hace poco leí una novela —lo suficientemente mala como para no recordar el título— ubicada en el Tánger de los años treinta, en la que un cónsul dice de una joven norteamericana que llega a la ciudad sin más motivo que la curiosidad: “Tal vez simplemente sea una mujer adelantada a su tiempo”. Aparte de que la frase es imposible (nadie sabe cómo será el modelo de la mujer en el futuro), una mujer que viajara sola por la morería, o por Asia entera, ya era un clásico en la época: En 1904, Isabelle Eberhardt recorría el sur de Argelia, el mismo año, Berta Diener buscaba pistas del matriarcado en Egipto, en 1916, Alexandra David-Néel rondaba Tibet (llegaría a Lhasa en 1924), Freya Stark atravesó Irán en 1931 y Hadramaut en 1935, Ella Maillart cruzó Turkestán en 1932, y Annemarie Schwarzenbach hizo una gira que la llevaría de Estambul a Damasco, Bagdad y Teherán en 1934. Cinco años más tarde, Maillart y Schwarzenbach viajarían juntas de Ginebra a Kabul. [Esto es solo una selección escueta: alguna vez averiguaré el nombre de aquellas dos adolescentes alemanas que, en no sé qué momento antes de 1950, se fueron de vacaciones con su madre a dar una vuelta en coche por Persia].

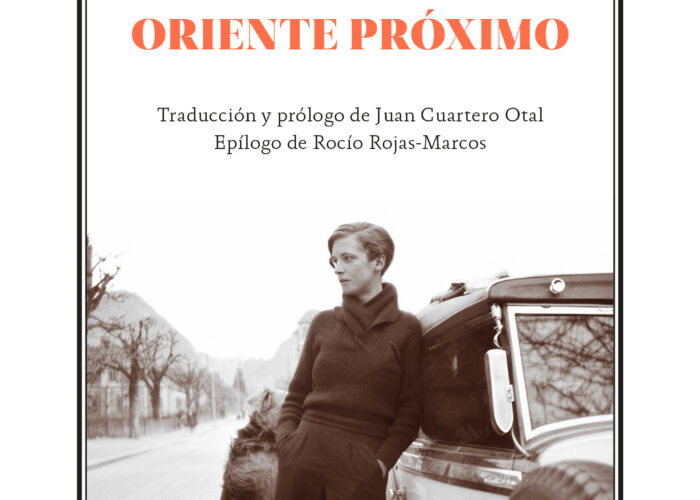

Invierno en Oriente Próximo (Winter in Vorderasien en el original alemán) es un escueto diario de viaje que recoge las impresiones de Schwarzenbach, fotógrafa profesional y escritora a ratos, durante seis meses de idas y vueltas por un territorio que hoy es desafortunado sinónimo de conflictos. Escribe con precisión, sin adjetivos superfluos, como fijando imágenes en la cámara con grano fino. Y como buena fotógrafa, nunca sale en el encuadre: casi no hay un yo en este diario.

“No sabe si la imagen muestra a una chica o a un chico, le parece que debe de ser un chico, aunque sus rasgos son muy suaves, casi sin contornos. Solo la frente pálida, rodeada de cabello rubio, luce en formas claras, las cejas severamente trazadas se arquean altas sobre ojos bellos y oscures. Emiten un efecto extraño: si uno los mira mucho rato le parece que le están llamando…”

Es un párrafo de la primera novela de Annemarie Schwarzenbach (Amigos de Bernhard) que publicó a los 23 años. Un autorretrato, diríase. Como son seguramente autorretratos la escultora Christina, que rompe toda convención social y enamora a las compañeras de clase, y su hermano Leon, “al que se le podría confundir con una chica”, por supuesto homosexual también. Porque Schwarzenbach era lesbiana, en una época en la que esto tampoco escandalizaba: al menos en su novela a nadie le importa. Seguramente, ella era Billy, que llega en el barco a Haifa “se parece a un chico”, “no le mira a la cara a la gente”, tiene al oficial del vapor perdidamente enamorado, y puede beber champán en la cabina con él hasta dormirse, pero nunca ha estado con un hombre. Los personajes autorretrato de Annemarie Schwarzenbach siempre enamoran a los demás. A las demás. “No te lo tomes así, pero mañana estaré ya en Damasco”, dice Billy.

Billy es un personaje de La Tierra prometida, texto recogido en Con esa lluvia, un libro de relatos que incluye varias piezas que simplemente elaboran escenas que la autora describe, más escuetamente, en Invierno en Oriente Próximo. Así, este Diario, editada por La Piedra Lunar, nos acerca la Anatolia, la Siria, la Persia de los años treinta, materia prima para la obra literaria de una de las grandes viajeras del siglo XX. Nos muestra el ojo que, desde detrás de la cámara, captaba el paisaje luego convertido en letra y en imagen.

[Ilya U. Topper]

Annemarie Schwarzenbach

Invierno en Oriente Próximo

[Winter in Vorderasien (1934)]

Traducción del alemán: Juan Cuartero Otal

Ediciones La Piedra Lunar (2017)

Siria

Alepo, 8 de diciembre

«A nuestras espaldas quedan los montes de Cilicia», ya estamos bien lejos del letargo del mal de altura, aquí, en esta metrópoli con una ciudadela sarracena, con un colosal puente de entrada, con escalinatas llenas de eco, con halcones sobrevolando las ruinas. Desde lo alto de la muralla se contempla una panorámica de la ciudad: rodeando la colina escarpada sube un camino por el que pasan lentos camellos, ruidosos borricos, jinetes sobre caballos blancos, enormes soldados nubios con turbante, mujeres de negro como pájaros nocturnos, vendedores cantarines. Al final del camino, tenemos las callejuelas que llevan hasta los puestos entoldados del bazar, las cúpulas de los baños, las torres de las mezquitas y los patios con balconcillos de colores donde tienen tendidos alfombras y paños; abajo están los camelleros y los comerciantes y, reposando tranquilamente entre los fardos de mercancías, unos camellos blancos.

Le hicimos una visita a un rico comerciante: en la semioscuridad, detrás del mostrador sobre el que nos hizo servir un café, tenía apilados paños listados de Turquía, seda del Japón, algodón de Alejandría; en el patio tenía enormes atados de lana azul de Bombay. Me explicó que hacía traer la seda artificial desde Suiza y hasta nos deletreó los nombres Steckborn y Rorschach. En otro patio tenía su factoría un comerciante que exportaba lana siria a Europa.

–Este año –nos contó– hemos hecho muy buenos negocios con los soviets.

En la humedad de los cuartuchos de la factoría, envueltas en nubes de polvo y rodeadas de montañas de lana mugrienta, trabajaban mujeres beduinas. El comerciante gritó el nombre de algunas, indefectiblemente dejaron de lado su tijera y agacharon con humildad la cabeza.

–Trabajan como animales… Y el dinero que ganan aquí se lo llevan a sus maridos. Es un trabajo insano –prosiguió–: casi ninguna llega a cumplir más de 35 años.

El hombre del fez simplemente levantó los hombros.

Nuestro amigo en Alepo se llamaba Jacques: era un joven libanés de origen griego, de piel pálida y pelo muy rizado, que todos los días nos acompañaba desde la mañana hasta bien entrada la noche. Él era quien nos guiaba por todos los clubs de la ciudad: nos mostró, por ejemplo, los de los nacionalistas sirios, donde solo se oía hablar árabe, ni una sola palabra en francés, y donde llevar sombrero estaba muy mal visto. Y también el Cercle de Famille, en el que no se permitía la entrada de musulmanes. Allí, los judíos y los cristianos jugaban al billar, comían salchichas y albóndigas en pan caliente y tomaban raki mezclado con agua. Así, se pone blancuzco y hace un poco de espuma.

Una noche estábamos con Jacques, sus amigos y una rubia llamada María en casa de un tal Ibor y Jacques nos habló de Muslimiya. Yo aún recuerdo ese poblado: triste a la hora del atardecer, el sol entre las ramas secas de unos árboles negros. Allí se vivió un tremendo drama con una jovencísima aviadora: al aterrizar, su aeroplano sufrió algunos daños, los oficiales se acercaron corriendo y le ayudaron a salir, no había sucedido nada grave. En tres días el avión podrá estar otra vez en condiciones, le dijeron. Se fue al barracón haciendo chistes con los oficiales, le llevaron el equipaje a su cuarto y la dejaron sola para que descansara. Al momento, se escucharon dos disparos: se había quitado la vida.

Jacques golpeó la mesa con el puño:

–Yo pude ver a la chica –nos dijo con la cara desencajada– allí en Muslimiya.

–Se llamaba Marga von Etzdorff –le aclaramos.

–Era tan joven aún…

Un joven oficial argelino nos acompañó de vuelta a casa. Era extraordinariamente bien parecido, rubio y con unos ojos claros en los que se confundían la luz del agua, la del hielo y la del cielo de África. Un turbante blanco enmarcaba su rostro delgado y moreno. Tenía un modo de expresarse juvenil, apasionado, como si estuviera hablando a veces con las estrellas y a veces con nosotros, meditativo, indiscreto, masculino.

–Siento verdadero amor por mi país –nos contó–, además soy un soldado. ¿Les parece que son buenos motivos para ir a la guerra?

–Nadie diría eso –dijimos para tratar de mostrarle comprensión.

–Yo estuve allí. La guerra es repugnante, créanme, es una verdadera deshonra.

Se detuvo y se despidió. Escuchamos sus pasos raudos sobre el pavimento. Eran las tres de la mañana y a las cinco tenía que estar ya con los caballos.

A los pocos días visitamos Rihaniya, un pueblecito a mitad de camino entre Alepo y Antioquía. Allí, como acompañante de una expedición norteamericana, aprendí durante las siguientes semanas los rudimentos de la Arqueología.

En Rihaniya teníamos dos chóferes, los dos eran turcos, los dos se llamaban Husein. Husein el joven era el que más nos gustaba: durante los viajes nos cantaba canciones en turco y nos vendía cigarrillos, un atado de cien por veinte céntimos.

Cuatro de nosotros aprovechamos las vacaciones de Navidad para hacer un viaje por todo el país con Husein: visitamos todas las ciudades desde Homs y Damasco hasta Latakia y Antioquía. En cualquier caso, ninguna logró superar en belleza a nuestra Alepo, con su mirador de la ciudadela, desde el que se contempla esa hermosa panorámica que se extiende entre el mar y el desierto, con los montes Tauro a sus espaldas, muy cerca del Éufrates. Una ciudad fronteriza, en la que árabes y turcos se aborrecen, en la que están haciendo tiempo armenios y judíos que quieren llegar a Palestina, en la que hay comerciantes llegados de todos los rincones, desde Rusia y Japón, desde Iraq y Turquía, y soldados africanos mandados por oficiales franceses: nadie está aquí por su propia voluntad, todos están dispuestos a cruzar la frontera en cualquier momento y marcharse a Egipto o a Beirut. Es más, a las jovencitas de vida disipada de Beirut las envían por un tiempo a Alepo, que ni es tan rica ni tan benigna, hasta que ganan suficiente dinero.

Es por eso que en Alepo se trabaja mucho más que en otras ciudades de Oriente: durante el día, hay una actividad febril que casi recuerda a la de Europa. Por la tarde y por la noche, lo que hay son gritos y peleas. Un buen ejemplo lo tenemos en el puesto de Léon, el hombretón con la cara surcada de cicatrices (es una secuela de la enfermedad llamada «mal de Alepo» y se ve con frecuencia entre la gente de este barrio): Léon tiene raki, whisky, cerveza, conservas, pollo, especias, olivas y pescado. Abre el puesto hacia la medianoche, se pone a freír pollo, prepara sándwiches para su clientela noctámbula, escucha sin inmutarse las discusiones y broncas. Sobre las dos, cuando ya cierran los clubs y los dancings, el negocio está completamente lleno de oficiales, chicas, cocheros y dueñas de clubs, que, por cierto, suelen ser francesas gordas. Siempre y cuando las burlas y las bromas se centren en Léon, todo va bien. Los problemas empiezan cuando los clientes empiezan a hablar entre ellos. Yo presencié una pelea entre un libanés y un cochero turco. El cochero era un patán, no tendría más de dieciséis años.

–¡Sale arabe! –le gritó con odio al libanés.

–¿Y tú? –el otro se levantó de un salto y se le acercó amenazador–. ¿Te crees que eres francés? ¡No eres más que un turco!

El argelino rubio los separó y sacó a empujones al turco, que seguía gritando.

Aquí no quieren a los turcos. Se dice que los bandidos que asaltan los automóviles por las noches vienen todos de Turquía. No hace mucho, un teniente francés capturó a diez de esos salteadores y allí mismo hizo que les cortaran la cabeza. Por orden suya, entregaron una fotografía de esa repugnante ejecución a cada uno de los automovilistas que cruzó la frontera en dirección a Turquía. Por lo que me contaron, nadie tomó medidas contra ese salvaje, simplemente lo cambiaron de destino.

Este año se esperan muchos asaltos por parte de los beduinos, ya que la persistente falta de lluvias ha provocado que los rebaños de ovejas se hayan dispersado y los nómadas ya empiezan a sufrir hambre. Y a pesar de todo, aún resulta más seguro cruzar el desierto que aventurarse por una carretera durante la noche…

Aun así, el viaje que hicimos con nuestro turco Husein tuvo varias etapas nocturnas y nunca nos sucedió nada. En cuatro días recorrimos el país de punta a punta cruzando las montañas dos veces. En la primera jornada, salimos a las cinco de la mañana de Rihaniya y estuvimos quince horas de viaje. No guardo recuerdo de ningún amanecer tan sorprendente como el de aquella prolongada mañana de invierno. En Europa, a las ocho de la mañana el cielo todavía está oscuro en invierno y el día va comenzando discreta y paulatinamente. En Anatolia, muy por el contrario, se produce un fuego, un concierto de colores, un cambio drástico. Casi siempre soplaba viento y arrastraba a las masas de nubes; en un instante, las colinas, que perfilaban de negro la llanura, se veían inundadas por la luz dorada, mientras que la noche se dispersaba en el azul suave y casi transparente del cielo de las montañas.

Alrededor de las seis ya comenzó a apuntar el día, el cielo se aclaró y Husein apagó los faros del auto. La llanura seguía de color gris, sin brillo y sin vida. Pasó una hora y luego otra pero nada se alteró. La fértil campiña de Rihaniya fue transformándose en una llanura pedregosa y poco después nos encontramos en medio de un desierto de piedras. Teníamos la impresión de que empezaba una jornada interminable, un día nuboso y gris, con esa penumbra que los paisajes cobran en los sueños. En un instante, allí donde suponíamos que estaba el desierto iraquí, se elevó, como una esfera giratoria, el sol: con irreal premura, sin rayos, simplemente con un halo amarillo de luz parpadeante. Igual que el sol alado que habíamos contemplado en un hermosísimo relieve con los dioses y las reinas de los hititas…

Al cabo de un rato bajó la niebla para apoderarse, codiciosa, del paisaje. A ambos lados de la carretera se veían aldeas árabes; las casas parecían colmenas, fabricadas en forma cónica, nos sorprendieron por su aspecto fantasmagórico. Nos detuvimos en una de esas aldeas. Los hombres, envueltos en abrigos largos, empezaron a asomarse a las puertas, todos permanecían a cierta distancia y se dirigían a nosotros en su adusta lengua. Nos acercamos un poco más: mis compañeros y yo tratábamos de convencernos de que esas casas de adobe cubiertas de una cúpula eran tan reales como nosotros, ellos iban siguiéndonos, serios, silenciosos, como las figuras que aparecen en los sueños.

Volvimos a nuestro automóvil: todo se iluminó por un momento y pudimos ver la carretera, una línea recta y blanca que cruzaba las colinas. Poco más adelante, todo volvía a estar nublado; de pronto, aparecieron en medio de la llanura unos camellos estirando el cuello, avanzando silenciosamente en fila, grotescos, solemnes. A media tarde ya estábamos llegando a Damasco. Los sotos de olivos a la entrada de la ciudad me fascinaron pero lo que encontramos en la ciudad me resultó muy decepcionante: calles y tiendas realmente anodinas, paradas de taxis, letreros en inglés… No nos quedamos allí sino que, a través de unos impresionantes parajes montañosos, nos dirigimos hacia el valle donde se encuentra Baalbek.

Es muy posiblemente lo que todos nosotros habíamos estado pensando durante esa jornada; es que, claro, Baalbek es un nombre heroico, uno de esos que no se dicen por decir, es una evocación, una apelación, una de esas que habitan en el desierto de nuestras dudas. Alguna de ellas puede resultarnos decepcionante, como nos pasó con Damasco, otras, que fueron violentamente saqueadas y profanadas, guardan el mismo aire acusador que las reliquias olvidadas… Yo creo que Baalbek es uno de esos sitios que un viajero tiene que visitar sin falta; Palmira, por ejemplo, allí en medio del desierto, está mucho más protegida. Imagino que ambas van a perdurar, que tal vez un día volverán a caer en el olvido y así las podrán volver a descubrir. Como todos, yo también la había visto en fotografías. Bien es cierto que una fotografía no nos permite captar las dimensiones y solo logra transmitirnos en parte la sensación de belleza y perfección.

Ya era de noche cuando llegamos a Baalbek. Estábamos agotados y cualquiera de nosotros hubiese jurado que ninguna de las maravillas de este mundo se merece tantas penalidades. Aparcamos el automóvil junto a unas casas y tomamos una senda que bajaba a la vera de un arroyo. Pasamos junto a una choza en la que se veía lumbre y se oían cánticos. Un árabe estuvo siguiéndonos durante un trecho, luego desapareció entre las sombras. Llegamos a un bosquecillo: el olor allí era el del otoño, a hierba húmeda y a hojas de nogal. Dirigimos la mirada hacia el cielo, claro y ventoso, y casi por casualidad nos dimos cuenta de que ya habíamos llegado ante la mole imponente del templo.

La nave presidía un patio rodeado de columnas hundidas. Solo unas pocas, testimoniando abrumadora perfección, seguían en pie bajo el cielo nocturno. A través de una grieta del muro se veían restos de otra columnata, un fragmento allí en medio. Lo que aquella noche estábamos contemplando era magnífico, perfecto, casi sobrehumano. Me sentí invadida por una indescriptible mezcla de entusiasmo e impotencia: el desierto de mi duda empezó a menguar, igual que la piel tendida al sol de un asno salvaje. Y lo que quedó al final fue el eterno dilema que conlleva esa escala que va desde lo más sublime hasta lo más repugnante y que nos sirve lo mismo para caracterizar que para condenar a la naturaleza humana.

Esa misma noche nos volvimos a Damasco, pero esta vez en silencio; Husein iba cantando una canción sobre la borrachera de un mulá y bebiéndose el resto de nuestro raki. Era realmente difícil de creer lo bien que le estaba sentando después de quince largas horas al volante. Al día siguiente continuamos nuestro viaje visitando Tarso, la ciudad de San Pablo, en la que en realidad no terminamos de sentirnos a gusto: había una auténtica muchedumbre de guías que nos trataban como si fuéramos millonarios norteamericanos. Cuando descubrieron que hablábamos alemán, nos llevaron al mausoleo de Saladino para que admirásemos una lámpara de bronce con la enseña del káiser Guillermo II. Tampoco el bazar nos gustó especialmente. Algo distinto fue visitar el patio de la mezquita de los Omeyas: los mosaicos verdes, la distribución del espacio, las pequeñas acequias y canalitos eran de una delicadeza cautivadora que recordaba el estilo japonés. El patio en sí parecía más bien un salón de celebraciones al aire libre y nos recordaba Venecia. Y la mezquita, que originalmente había sido una iglesia, nos recordaba Santa Sofía y Bizancio.

A media tarde tomamos una hermosa carretera que recorre la cordillera azul del Líbano y conseguimos llegar a la costa a tiempo de ver atardecer. La montaña descendía formando terrazas, los últimos cedros de Salomón se veían sobre las rocas planas y los montículos de tierra. Se alternaban las aldeas y los campamentos nómadas de tiendas negras. Más abajo tuvimos la impresión de haber llegado a Francia: había pequeños restaurantes a ambos lados de la carretera, gasolineras, viveros, bungalows para turistas. En la mayor parte de estos pueblecitos no se podía encontrar rastro alguno de vida: solo estaban habitados en verano. Cruzamos otro bosque y, al fondo, por encima de la fronda oscura de los naranjales, avistamos Beirut: la ciudad costera sureña, añadida a una lengua de tierra formada en una bahía blanca, protegida por el monte, repleta de jardines, palmerales, pinares, casitas blancas y pequeñas villas. En el puerto se balanceaban los palos de los barcos pesqueros y mercantes, resonaban las sirenas de los barcos de vapor, había marineros, oficiales, soldados negros…

Al poco rato estábamos en la soleada terraza del hotel Metropol y conocimos a Mahmud, un muchacho árabe de veinte años que nos limpió los zapatos a todos. En Beirut uno no tarda mucho en sentirse a gusto. A la mañana siguiente llevamos a la Universidad Americana una tablilla con escritura cuneiforme que nos habían confiado en Rihaniya para que la entregásemos allí. El Profesor Ingholdt nos mostró su museo arqueológico: primero las piezas halladas en Hama, donde él mismo, comisionado por el gobierno danés, dirige todos los inviernos las excavaciones; luego, las salas con los objetos incomparablemente variados que se habían ido hallando por Siria, desde la frontera con Palestina hasta el desierto oriental y las tan disputadas fronteras norteñas. Impecablemente alineadas, en perfecto estado de conservación, nos fue mostrando ánforas policromadas de Creta y Micenas, deidades egipcias, una estela mostrando a Teshub, el dios tonante de los hititas… Uno de los episodios más apasionantes de la historia de Oriente ya lo constituye por sí solo el pasado de las ciudades costeras y de la vía militar cuyos relieves e inscripciones habíamos tenido ocasión de contemplar a orillas del Nahr‑el‑Kelb, el épico río Licos de la antigüedad.

A mí personalmente estas tierras me parecen mucho más peligrosas que las de Anatolia, ya que estas gentes son aún más susceptibles, están muy mezcladas y al mismo tiempo tienen un lado marcadamente femenino: son una tentación y una seducción para el alma. Allá al norte, en esos paisajes severos, la fuerza masculina era la dominante, la que se imponía y la que de ningún modo se dejaba doblegar. Todos aquellos que trashumaron por esas tierras, que las conquistaron o que simplemente las cruzaron, tuvieron que pagar su tributo: como aquellos que se establecieron en ellas, se transformaron y heredaron el alma de Asia Menor. Allí no había menos mezcla de razas que en Siria y los inmigrantes turcos solo eran algunos millares; sin embargo, mientras que hablar de los turcos a todos nos resulta suficientemente claro, a los sirios y a los libaneses hay que preguntarles en realidad si son árabes, griegos, armenios o judíos…

Allá arriba hubo constante lucha, victoria, represión; Siria en cambio fue el espacio en el que se produjo un abrazo, un fascinante escarceo amoroso entre los elementos constituyentes de las antiguas culturas. Más tarde llegó la fusión fructuosa y apasionada entre el alma helénica y la oriental que dio como resultado una fuente de pura belleza: el encanto de lo heleno conjugado con el ardor religioso del Oriente. Los jóvenes atletas hermosamente reclinados fueron sustituyendo esa pena jovial que reflejan sus labios entreabiertos por esa sabiduría concentrada en sí misma que se descubre en un semblante oriental. El símbolo de semejante conquista amatoria ha sido siempre el magno Alejandro.

Beirut logró desde el primer momento despertar nuestra simpatía; la vida allí parece bastante fácil, el crudo invierno de Siria no es capaz de alcanzar el Líbano y el mar asegura que los meses fríos tengan la misma benigna brevedad que en la Riviera o en la Côte d’Azur. De buena gana nos hubiésemos quedado unos días más, pero Bob recibió un telegrama que solicitaba nuestra presencia en Rihaniya como muy tarde a la mañana siguiente. Durante toda la tarde viajamos hacia el norte siguiendo la línea de la costa. Hacía un tiempo magnífico, la carretera era excelente y podíamos disfrutar de maravillosas vistas al mar y a la montaña. Nos detuvimos para tomar fotografías en una aldea árabe más o menos a mitad de camino entre Trípoli y Latakia. Esa parte de la costa no era tan fértil como la de Beirut, soplaba fuerte viento en el terreno pelado sobre el que se habían edificado algunas chozas de paja alargadas. La belleza de sus habitantes me llamó la atención, en especial la de los niños y las muchachas adolescentes. A los hombres les gustó evidentemente que les hiciésemos fotografías y le explicaron a Bob que querían que se las enviásemos; también pidieron que a cada uno de ellos lo retratásemos solo. Mucho menos fácil resultó con las mujeres: no llevaban velo pero, en cuanto veían la cámara, escondían la cara. Cuando nos marchamos, los hombres y los niños nos acompañaron hasta el automóvil y estuvieron estrechándonos las manos.

Llegamos a Tartus a la hora del atardecer, pero aún teníamos tiempo de visitar Nuestra Señora de Tortosa, esa catedral singular que dejaron allí los cruzados como vestigio de su paso, testigo solitario y semiderruido de su fe vehemente. La mayor parte de la ornamentación, los sillares tallados de puertas y ventanas, estaban destruidos: sin embargo, sobre una de las ventanas se veía asomar la forma de un monito, un pariente lejano de las gárgolas de Notre‑Dame. Pedimos que nos abrieran las puertas y, de pronto, nos encontramos estupefactos en el interior de una catedral gótica. Los capiteles griegos eran la única evidencia de que, en realidad, nos hallábamos muy lejos de suelo francés. Una escalerita estrecha y empinada nos llevó hasta la cubierta de una de las naves laterales: todo estaba oscuro, las sombras ya habían caído sobre las huertas, los prados y las montañas, solamente el mar seguía brillando en millares de puntitos de espuma blanca, tantos que llegaban hasta la línea donde las nubes de la noche tocaban el agua.

Proseguimos nuestro viaje dos horas más y llegamos a Latakia. Pasamos la noche en un enorme hotel en el que éramos los únicos clientes. Entre los tres nos fumamos una pipa de agua: Bob era un maestro, su mucha experiencia resultaba evidente y ni aún así consiguió terminar con el montoncito de hierbas oscuras.

Me dieron una habitación con una hermosa terraza. En Francia estuve una vez en una parecida y por la mañana las golondrinas que venían volando del mar se colaban por las ventanas. Salimos de Latakia al amanecer y cruzamos montañas envueltas en niebla: estábamos regresando a las regiones invernales. Husein iba silencioso y pensativo; eso sí, cuando el camino se hizo verdaderamente difícil y la niebla mucho más espesa, empezó ponerse de buen humor, a sacudir los hombros y a hacernos comentarios muy irónicos. Nos cruzamos con una caravana, los camelleros llevaban el rostro cubierto para protegerse del viento y el frío. Por fin empezamos a descender, veíamos abajo Dafne y el valle del Orontes, un sol pálido iluminaba el río. Husein empezó a apresurarse, en Antioquía ni siquiera nos detuvimos. A las once de la mañana estábamos ya en Rihaniya.···

··

Annemarie Schwarzenbach © de la traducción del alemán: Juan Cuartero Otal · Ediciones La Piedra Lunar · 2017 · Epílogo de Rocío Rojas-Marcos