Vídeos de primera

Alejandro Luque

Ya lo decíamos cuando reseñamos, unos meses atrás, el filme Budrus: las recurrentes imágenes de territorios ocupados palestinos, aun con toda su carga dramática, han llegado a hacerse habituales. Y la costumbre es lo contrario de la conmoción. Olivos ardiendo, muros que se desplazan, banderas que ondean en manos de niños, gases lacrimógenos, piedras contra vehículos blindados. Da igual que en aquel filme fuera la aldea cisjordana que le da título, y en esta la de Bil’in, al oeste de Ramala. El espectador tendrá la sensación de que todo eso ya lo ha visto, y al fin y al cabo hablamos del mismo territorio, ¿no?

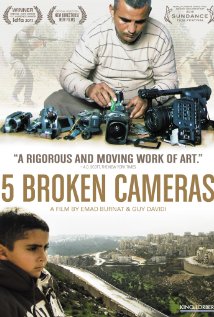

Hay, pues, que buscar nuevos enfoques, reformular la narración de los hechos para hacerla de nuevo atractiva. Emad Burnat, codirector de 5 cámaras rotas junto al documentalista y profesor de cine israelí Guy Davidi, no tuvo que buscar mucho para encontarlo: el hilo narrativo de esta historia es su propia experiencia como amante de las videocámaras, a través de las cinco que fue perdiendo desde 2005.

Ése es, además, el año en que nace su hijo Gibreel Emad, a la vez que las excavadoras llegan a su pueblo para imponer asentamientos de colonos judíos y empiezan a formarse movimientos ciudadanos de resistencia. Obsesionado con grabarlo todo, incluso la intimidad doméstica, Emad ha tenido que escoger entre muchas miles de horas de filmación para lograr persuadirnos de que la historia de siempre es una historia única. Y todo porque las historias de siempre, los relatos de la tribu, se hacen con arquetipos, pero las personas de carne y hueso son otra cosa. Las que aparecen en la cinta tienen nombres y apellidos, aman a los suyos, sangran si les hieres. En los arquetipos nos reconocemos a nosotros mismos, en las personas asumimos al otro.

La atracción de Emad por la luz roja del Rec le llevó a ser periodista para cadenas como Al Jazeera, los canales 1, 2 y 10 de la televisión israelí, la Televisión Palestina y Reuters. Sin embargo, las imágenes de 5 cámaras rotas son producto de un género híbrido, donde el periodismo se cruza con el testimonio personal, el recuerdo de familia con el documento histórico.

Ese tipo al que se llevan preso puede ser el hermano del que graba; o el anciano que se arroja sobre el coche militar su padre; o el difunto al que van a enterrar, su mejor amigo. Emad no suelta la cámara. “A veces, sentía que la cámara me protegía”, dice en un pasaje de la película. Y así fue: uno de los aparatos rotos detuvo una bala israelí que le habría atravesado el cráneo. Pero, ¿de qué más nos protege una cámara? Sobre todo del olvido, de la manipulación de los hechos. Como sucede con la escritura y la fotografía, la imagen en movimiento nos invita a soñar que todo lo que queda registrado, de un modo u otro, se salva.

Una excelente película, premiada en Sundance, que además lo es evitando la estetización del drama colectivo, el perfeccionismo del cineasta al uso. Sin escatimarnos los desenfoques, los movimientos bruscos e incluso algunas tomas anodinas, Emad nos obliga a mirar a través de su objetivo. Y lo que se ve no gustará a casi nadie.