Soldados de los que no quedan

Alejandro Luque

W. Stanley Moss

Mal encuentro a la luz de la luna

Género: Memorias

Editorial: Acantilado

Páginas: 256

ISBN: 978-84-160-1112-4

Precio: 22 €

Año: 1950 (2014 esta edición en España)

Idioma original: Inglés

Título original: Ill met by moonlight

Traductora: Dolores Payás

Vaya por delante que poseo una muy escasa sensibilidad por lo castrense. La serie Hazañas Bélicas ocupa el último lugar en mi orden de preferencias dentro del cómic. Entre las películas de guerra, apenas tolero las de Stanley Kubrick, pero porque al viejo zorro le perdono todo. Jamás me ha tentado el culto al coraje que profesaba un Borges o, a su manera, un Pérez-Reverte. Ni los uniformes ni la balística ni la estrategia me han conmovido jamás. Me libré de la mili haciendo la prestación en la Delegación de Cultura de Cádiz. Detesto los himnos como composiciones musicales. Nunca he jugado al Risk ni a los soldados de plomo.

¿Por qué entonces –se preguntaban quienes me conocen bien– esa cara de regocijo mientras leía Mal encuentro a la luz de la luna? Bueno, tal vez sea hora de aceptar que, a pesar de mi antimilitarismo militante, hay cierta épica militar que vence todas las resistencias hasta tocarnos la fibra, de tan arraigada que está en nuestra cultura. Es un sentido de la aventura que se manifiesta a través del conflicto armado para convertirse en metáfora irresistible de la lucha entre la vida y la muerte, entre acción y contemplación, maquillando o diluyendo cuanto de absurdo y despreciable tiene la guerra.

A pesar de mi antimilitarismo militante, hay cierta épica militar que vence todas las resistencias

Eso está, para empezar, bien presente en estos cuadernos de W. Stanley Moss, el relato detallado de la operación que permitió al autor, junto con Patrick Leigh Fermor, dar un golpe desmoralizador al ejército alemán desplegado en Creta con el secuestro del general Kreipe.

Quienes hayan conocido la isla dando la espalda a sus espléndidas playas saben que se trata de una geografía abrupta, con algunas alturas estimables (el más alto, el monte Ida, más de 2.400 metros), ríos y bosques, lo que la convierte en un ámbito hasta cierto punto exótico e inhóspito. Si a esto le sumamos que es una de las cunas de la civilización, llena de mitos crueles y referencias históricas, llegaremos a la conclusión de que como escenario no tiene precio.

Añádanle, además, la existencia de una población autóctona ruda, primitiva, montaraz, que puede masticar sin pestañear ojos de cordero o limpiarse las uñas con una afilada daga durante el almuerzo, para creer por momentos que nos hallamos ante una narración de Stevenson o Salgari.

¿Estos soldados trasegaban desfiladeros y coronaban colinas con toda una biblioteca a cuestas?

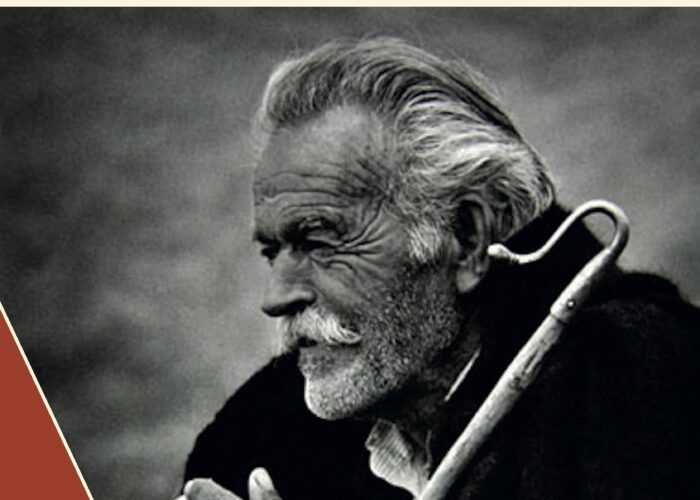

Pero lo que resulta verdaderamente fascinante es el perfil de esos dos oficiales del Servicio de Operaciones Especiales, a los que vemos posar serenamente en la portada, recortados sobre el rocoso paisaje cretense. Baste repasar la lista de lecturas que ambos se repartieron en el petate: “Mis compañeros literarios son Cellini, Donne, sir Thomas Browne, Tolstói y Marco Polo, y si me siento en vena más ligera, también dispongo de Les Fleurs du Mal, Les Yeux d’Elsa, de Louis Aragon, y Alicia en el País de las Maravillas. Asimismo, cuento con The Oxford Book of Verse y una selección de Shakespeare…”

Más adelante, afirman pasar una mañana leyéndose narraciones breves de “Markheim, El rey Arturo y El caballero verde, de Stevenson, con el encantador Saki…” ¿Debemos creer que estos soldados trasegaban desfiladeros y coronaban colinas con toda esa biblioteca a cuestas? Podríamos cuestionarlo, pero de lo que no cabe duda –basta atender al estilo de estos diarios– es que se trata de soldados de una formación refinadísima y de una vasta cultura.

Soldados que, por supuesto, no necesitan intérprete local, porque salieron de casa con la lengua estudiada y aprendida, y alguna más que pueda hacerles el avío. Si hay que hacerse pasar por alemán, dan el pego y hasta entonan con gracia las primeras estrofas de Lili Marleen. Cuando se encuentran con dos rusos fugados de un campo de trabajos forzados, tantean el mejor modo de entenderse con ellos: “A mí me resultaba más fácil comprender el caucasiano de Iván que no el dialecto ucraniano que hablaba Vasili, pero en seguida me he habituado a la nueva sonoridad –que es dura– de la pronunciación soviética de ambos”. Con el general Kreipe se dan cita en la lengua francesa, y llegado el caso Leigh Fermor y el secuestrado “se estuvieron el uno al otro intercambiando estrofas de Sófocles”. Y en otra ocasión, recuerdan que “estuvimos hasta la medianoche hablando de François Villon”.

Hay tiros pero también una consideración sagrada por la población civil, un respeto ancestral por el enemigo

Con estos mimbres, la guerra de W. Stanley Moss y de Paddy, como llaman cariñosamente al autor de Mani, Roumeli y El último tramo, no podría ser nunca el conflicto atroz de las bombas incendiarias, Auschwitz y el proyecto Manhattan, sino un juego de inteligencia, audacia y azar, idóneo para ser recreado en clave de novela. Entiéndanme bien, esto tampoco es El Equipo A. Aquí muere gente. Hay tiros que hacen blanco y hasta algún degüello. En el intento de despistar a las tropas alemanas y llevar al general hasta algún punto de la costa donde embarcarían para El Cairo, hay muchos momentos en que la vida de todos corre peligro.

Pero también hay una consideración sagrada por la población civil, un respeto ancestral por el enemigo y una conciencia de que la victoria no siempre trae aparejado el exterminio del contrario. Claro que no toda la Segunda Guerra Mundial fue así, lamentablemente. Pero precisamente por eso este Mal encuentro a la luz de la luna propone un feliz encuentro con el lector a la luz de la inteligencia.

Los detalles de los preparativos y el desarrollo de la misión están minuciosamente descritos en el libro, y convenientemente puntualizados en el epílogo de Leigh Fermor. Éste, como se sabe, marchó tras la guerra al Caribe para escribir un libro memorable, y regresó a Grecia para repartir su vida entre el Peloponeso y Worcestershire, donde murió hace solo tres años.

Stanley Moss, por su parte, volvió a intervenir en arriesgadas y exitosas operaciones, y al finalizar el conflicto se enroló en la Expedición Británica al Polo Sur, navegó por las islas del Pacífico y se instaló en Jamaica, donde la muerte precoz le sorprendería a los 44 años. Fue siempre recordado por su hazaña en Creta, y su reflejo de la misma llegó a inspirar una película de Michael Powell, Emboscada nocturna. Los dos, Paddy y Bill, también estaría de acuerdo en que el libro es mejor.