Volver a casa

Alejandro Luque

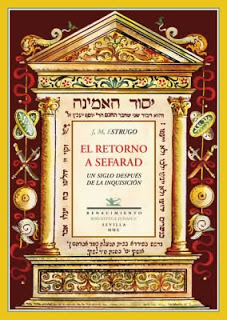

José Estrugo

El retorno a Sefarad.

Un siglo después de la inquisición

Género: Memorias

Editorial: Renacimiento

Páginas: 136.

ISBN: 978-84-8472-593-0

Precio: 15 euros.

Año: 1933 (2011 en España).

Nacido en Esmirna, formado en El Cairo, emigrado a Estados Unidos, combatiente de la causa republicana en España y fallecido en La Habana, José Meir Estrugo Hazán (1888-1962) podría sin duda haber dejado un par de tomos de memorias dignos de ser leídos con fruición. No fue así, pero en cambio legó para la posteridad este libro, El retorno a Sefarad, que ilumina no sólo un aspecto de su azarosa vida, sino un significativo segmento de la Historia de España y del Mediterráneo: la vida de los judíos expulsados por los Reyes Católicos y de sus descendientes en sus respectivos países de acogida.

El origen de este volumen es el primer contacto del autor con suelo español, en octubre de 1922. El flechazo es fulminante: confundido entre emigrantes repatriados viguenses de Nueva York, cuenta cómo “ellos volvían a sus hogares, pero yo me reintegraba a una patria milenaria”. Y sin el menor resentimiento derivado de “la ofensa mortal de 1492”, Estrugo proclama a los cuatro vientos su pasión hispana. “Como no somos, en general, sionistas”, le confiaría a un amigo, “ni creemos que la Jerusalén actual pueda satisfacer, como metrópoli, nuestro sentimiento colectivo; tenemos nuestra Jerusalén o Sión espiritual, que es el país legendario de Sefarad: ¡España!”

Estrugo emprende una meritoria tarea de descripción de la vida cotidiana en la judería de Esmirna donde creció, “un pedazo de España del siglo XVI y XVII”, asegura, un calco de las que visitaría en Sevilla, Córdoba y Toledo. Los tipos humanos, las voces de la calle, los hábitos y costumbres son desgranados con amoroso detalle. Recopila dichos sefarditas vigentes entre los españoles del momento –y aun de hoy: «seguir en sus trece», «para chuparse los dedos», «cada oveja con su pareja», «de la Ceca a la Meca», «el tiempo de Maricastaña»…–; letras flamencas que se interpretaban igual en León y en Rodas, y melodías comunes a las sinagogas de Nueva York o Curaçao, idénticas a las saetas de la Semana Santa hispalense; o variedades gastronómicas de procedencia española que han perdurado con muy pocas alteraciones en los hornos y fogones turcos.

No deja de ser muy sorprendente la alusión al radical puritanismo de raíz española de la época, que condenaba a la mujer a la invisibilidad pública, mientras que los varones gozaban de ilimitada libertad. Y aún más: “La mujer que ha tenido la desgracia de un ‘flirt’, o percance, está perdida; muchas veces he visto vengar bárbaramente el honor de la familia”, escribe Estrugo.

Especial atención dedica el escritor a las similitudes entre el español moderno y el antiguo judeoespañol. “Somos como discos fonográficos vivos para los estudiantes de español antiguo”, se maravilla Estrugo al tiempo que describe las coincidencias entre ambos. Asimismo, celebra que fueran los sefardíes los tempranos introductores de la imprenta en Turquía, y se demora en recordar viejos periódicos en caracteres latinos impresos en Esmirna, algunos de los cuales seguían existiendo, en aljamiado, en los años 30. Y advierte de que la hegemonía del turco en detrimento del castellano antiguo cerraría la puerta de todo ese universo espiritual.

Un lector despistado podría creer que el fervor del relato de Estrugo se corresponde con una pareja devoción religiosa. Por el contrario, se declara inveterado agnóstico, y en un momento dado confiesa que, de niño, “envidiaba a mis hermanitas porque a mí me llenaban la cabeza de telarañas y me obligaban a rezar, y a ellas no; mis hermanas no han tenido que luchar como yo para sacar todos aquellos clavos de a cabeza y desaprender lo que me habían enseñado”.

Ni siquiera se alivia a la hora de ensayar, de pasada o como quien no quiere la cosa, una refutación de la pureza de sangre al afirmar que “la tan cacareada solidaridad hebrea internacional, no es sino una simpatía común entre los perseguidos por sus ideas o por su religión. En lo demás, lo mismo explota el capitalista hebreo al siervo hebreo que el capitalista cristiano al siervo cristiano”.

Su fascinación responde, pues, a una identificación cultural que tiene mucho que ver con el amor a los antepasados y con su memoria humillada. “No hay más que dos religiones: la del amor y la del odio. La mía es la del amor. En este sentido, pudiera ser cristiano o budista”, concluye.