Fadia Faqir

El muro de separación (2005)

M'Sur

Palestina-Britania

Un muro en un jardín. El muro que construye un inmigrante palestino en su parcela en Durham, Inglaterra. Casi Escocia. Donde el emperador Adriano construyó un muro contra los pictos. El muro que los soldados israelíes construyen alrededor de Palestina. Siempre el muro.

La realidad en tres capas que va colocando Fadia Faqir, como otras tantas filas de ladrillos, nos hace el efecto de una fotografía de rayos X que atraviesa de repente el esqueleto de nuestro viejo continente mediterráneo: ¿por qué es tan ajeno, tan extraño, tan irremediable forastero un informático palestino hoy en un barrio de una ciudad británica si hace dos mil años quizás otro palestino, ciudadano romano, portaestandarte de la civilización que hoy consideramos fundamento de Europa, hizo el mismo viaje?

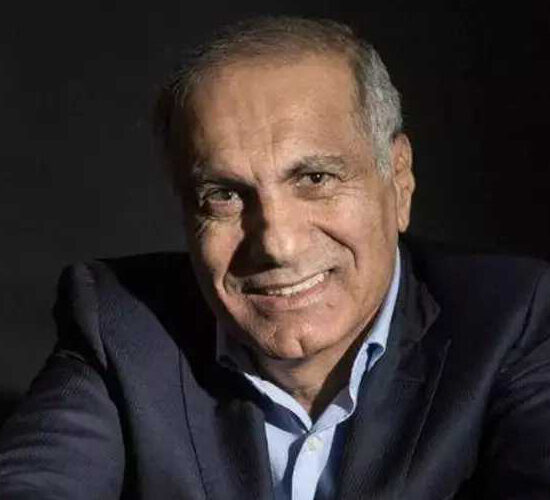

Fadia Faqir (Ammán 1956), con ciudadanía jordana y británica, escribe en inglés pero centra sus novelas y relatos siempre en el conflictivo extremo oriental del Mediterráneo. Traducida a 14 idiomas ha publicado Nisanit (1990), Pillars of Salt (1996), Mi nombre es Salma (2007, 2008 en España) y Willow Trees Don’t Weep. También ha colaborado en ensayos y antologías sobre escritoras árabes y es columnista.

Fadia Faqir ha cedido a M’Sur el relato El muro de separación, publicado en 2005. La traducción ha sido realizada por Víctor Olivares.

[Ilya U. Topper]

El muro de separación

Durham – 2004

Aquella noche de otoño, fría y de cielo despejado, era perfecta para llevar a cabo mi misión. Tras colgar una linterna de acampada del gancho de metal que el propietario anterior usaba para un refinado cesto de flores, una luz tenue se extendió como moho por el jardín. Até un alambre a las dos estacas que había clavado en la tierra a ambos extremos de la valla derecha, esparcí algo de arena para crear una línea recta, saqué las estacas y empecé a cavar en capas finas, siguiendo la línea de arena. La tierra húmeda respondió de forma distinta al suelo que había dejado atrás, reseco bajo el implacable sol. Hundía la pala bien profunda en la tierra fría, apretaba hacia abajo el mango y sacaba el suelo oscuro, lleno de fragmentos de hormigón y barro, y lo amontonaba en el césped. Había que enterrarlo lo antes posible, pero el suelo seco se resistía. La tumba tenía que tener un metro de profundidad. La zanja tenía que llegar a treinta centímetros de profundidad para colocar los cimientos. La dulce infusión de menta que me había preparado antes ya estaba tibia. Tomé un trago y al momento estaba de vuelta en nuestro jardín con mi madre y mi abuela. ¿Por qué me pusieron de nombre Khalid? ¿El inmortal? ¿Yo? El olor del suelo fértil colmaba el aire de la noche y traspasó las fronteras de mi jardín, advirtiendo a mis vecinos ingleses de que yo andaba tramando algo. Cuando supieron que un árabe había comprado la casa de al lado, colocaron una valla de unos dos metros de alto para protegerse, pero el muro de ladrillos que yo construiré será todavía más alto, sólido y resistente. Aunque a veces soñaba con integrarme, la mayor parte del tiempo quería una privacidad total; quería excluirme, anhelaba seguridad. Mi vida gira en torno a las partidas. Próxima parada: Durham. Cuidado con el hueco entre el tren y el andén.

Qalqilya – 2004

Al mirar el cielo del atardecer podía oír ladrar a los perros y el crujir y runrún de la maquinaria. El sol estaba a punto de ponerse, dándonos la espalda a los mortales, cautivos aquí, en esta tierra. En otros tiempos, la despensa estaba llena de trigo, heno, cebada, guayabas, jarras de aceitunas en salmuera, latas de aceite de oliva, mermelada de ciruela, melocotón y manzana metida en tarros de cristal que dejaban ver copos de almendra blanca flotando en la superficie. No se podría esperar menos del rico suelo de Qalqilya, el granero de Palestina: cualquier semilla que lanzaras volvía multiplicada por tres. Ahora, el tufo a humedad y moho llenaba la habitación vacía. Las paredes, que una vez fueron blancas, se habían vuelto grises como si estuvieran de luto. Era verano y había empezado la época de los noviazgos, pero los golpes del tambor sonaban apagados este año y nadie tenía energías para el jolgorio. El dolor, hermana, te las arrebató. Las viejas paredes aislaban la despensa del calor del sol, dejándola fría y fantasmal como si estuviera habitada por espíritus. Me desaté el pañuelo de la cabeza, me quité el vestido negro, el pantaloncito blanco, las bragas de algodón y las sandalias de plástico y me quedé en medio de la habitación, tiritando. Pasé mis dedos por mi barriga caída, estirada al límite por los cinco embarazos que había tenido. Lo normal es pensar que dar a luz a cinco hijos es algo bueno y que no acabaría sola y abandonada en la vejez. El amuleto de mi madre estaba en la cajita de madera de Damasco; mi marido, ahora fallecido, me lo había dado el día que nos casamos. El oscuro roble estaba tallado y después rellenado con finas piezas de nácar y cuando abrías la cajita, el vívido rojo del forro de terciopelo siempre era una sorpresa. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, se llamaba Halimeh y era paciente y dulce, como la luna llena era, como un bálsamo para tu alma era. Solía llevar al patio una bandeja de esparto repleta de comida, y nos llamaba uno por uno por nuestros nombres hasta que llegaba al mío, Huriya, virgen del paraíso. Ahora todos están muertos, excepto yo.

Magna 197-217 d.C.

“De Alejandro a Augusto, su hijo, ¡muchos saludos! Todas las noches le pido a la Madre de los dioses, Ceres, la diosa de Siria, que pesa vida y leyes en su balanza, que te proteja. Tu padre, Alejandro el Hamii, es un arquero del ejército auxiliar del emperador y será destinado a la fortaleza de Magna, siendo honrado con el privilegio de defender la frontera norte del Imperio romano. Dentro de veintitres años seré un orgulloso ciudadano romano, razón por la que abandoné Antioquía, el valle verde del río Orontes, para dirigirme hacia lo desconocido. Debo ir. Me llamaron y era mi deber. Me eché al hombro mi arco compuesto, envainé la espada y viajé hacia mi destino. Los generales romanos reclutaron una legión de arqueros cuyas flechas pudieran llegar más allá del santuario de Zeus. Los auxiliares, que iban con armas ligeras, y nosotros, los arqueros, recibimos la orden de marchar en cabeza, seguidos por la infantería armada y los jinetes, mientras que los carros de los comandantes estaban al final del todo de la columna. Marchamos a través de los paisajes agrestes de países desconocidos, cruzamos ríos y mares hasta que llegamos finalmente a la Bretaña, esa isla envuelta en niebla. Estoy a salvo. Saluda a tu madre, a mi hermano y a sus hijos y a toda la gente que quiero.

A entregar en Antioquía a Augusto, de su padre Alejandro el Hamii.

Durham – 2004

Ahí estaban al final del horizonte: la catedral y el castillo, sobre los que tanto he leído desde que Durham Gigabyte me ofreció el trabajo; un recordatorio constante de que soy extranjero e insignificante. Salí del tren y arrastré mi maleta, que contenía todo lo que tengo en este mundo. En una esquina de la parte de atrás, donde había amontonado y doblado con esmero mis calzoncillos, yacía tranquilo, dentro de una cajita de madera, envuelto en papel de celulosa y fijado en su lugar con tiras de goma. A veces podía oír cómo palpitaba. Caminé a lo largo de North Road, tirando de mi maleta polvorienta. El chirrido de las ruedecitas desgastadas anunciaba mi llegada a esta ciudad. Los transeúntes me lanzaban miradas acusadoras. Yo tenía pelo oscuro, ojos y piel oscura, y al igual que mi padre llevaba un fino bigote. ¿Cuál es el color de las cámaras del corazón? Aunque inocente, yo merodeaba como un criminal a la espera de ser condenado. Si mantenía la mirada baja, igual no se daban cuenta de que estaba inhalando su aire fresco y ocupando su espacio. Y entonces la vi caminando por la calle, la madre de todas las rosas inglesas, y de repente mi maleta se volvió más ligera y el aire más fresco.

Cavaba con más empeño aún, buscando la fuente de mi dolor. Estaba todo tan quieto que podía escuchar los latidos de mi corazón. Al ser un hombre con una misión, puse arena y cemento en un gran cubo, añadí algo de agua y empecé a mezclarlo todo. Cuando eché el mortero a la fosa, ésta se fue llenando despacio y el olor a hormigón fresco se difundió por el aire. Teníamos que enterrarlo en el jardín, ¿dónde si no? En la oscuridad pude ver la frente de mi abuela brillar de sudor mientras se afanaba con la pala. “Esperemos que los vecinos tengan el sueño pesado”.

Qalqilya – 2004

Cuando toqué las perlas azules del amuleto de la buena suerte, rompí a llorar como un crío sin madre. Desnuda, arrugada, vieja y derrotada, me quedé de pie en medio del almacén, llorando. El mayor de mis hijos se fue a Estados Unidos hace 30 años, y ni una palabra desde entonces; mi hermana, ni una sola palabra. Hay gente que dice que mi hijo se casó con una guapa mujer estadounidense que provenía de una familia importante, y se sentía avergonzado por venir de una familia de campesinos; otra gente dice que lo tiraron al Atlántico cuando la policía marítima se aproximaba al barco en busca de inmigrantes ilegales. Se dice que al capitán griego que lo arrojó al mar lo asesinaron en Tánger los familiares de los otros inmigrantes marroquíes, que iban con él en el mismo barco, y a los que también se tiró rápidamente por la borda. Mi segundo hijo se unió a la resistencia y murió »por causas naturales» mientras lo interrogaban. A mi tercer hijo, mi ojito derecho, que solía traerme dátiles siempre que me visitaba, lo mató un francotirador cuando iba de camino a casa. El alcohol y el tabaco mataron a mi cuarto hijo. En cuanto al más joven, se fue a tierras lejanas a luchar contra los comunistas, los enemigos del islam, hace veinte años, y desde entonces mis ojos no han encontrado alivio. Su mirada…

En la foto en blanco y negro que guardaba en la caja, mis hijos estaban felices, todos de pie bajo la higuera. Mi marido, que falleció mientras dormía, llevaba al más pequeño en los brazos. Junto a mí estaba mi madre, cogida de la mano con el mayor. Enmarcada en el velo, su cara parecía redonda y radiante. Y de repente, una mano invisible cortó la cuerda que une el rosario, y todas las perlas cayeron y se esparcieron, cada una en una dirección diferente, para nunca volver a ser encontradas o unidas de nuevo.

Magna – 197-217 d.C.

‘Antes de nada, rezo por vuestra salud. Yo estoy bien, y ruego a los dioses por vosotros. Llegamos con buena salud al lugar donde crecen los tejos, el fuerte de Eboracum, a la orilla del río Ouse, el día lunar del mes de abril, y estábamos destinados a Magna. Por esto te ruego, hijo mío, que cuides de tu madre y no te preocupes por mí, ya que he venido a un buen lugar. Seguramente no has visto un tejo en tu vida. Son gruesos y verdes, con hojas con forma de aguja y arilos parecidos a las bayas rojas. Son venenosos para el ganado, y la gente los planta donde espera ser enterrada. Algún día mi tejo, que no pertenece ni al este ni al oeste, se plantará para marcar el lugar de mi tumba. A estas alturas, y con la sensata ayuda de tu tutor Alexus, seguro que sabes leer y escribir en latín. Se persistente, joven Augusto, ¡pues tu futuro será mucho próspero que el mío! No hay mejor hijo en el mundo que tú. Por favor, escríbeme una carta hablándome de tu bienestar, el de tu madre y el de toda tu gente. ¡Muchos saludos para todos vosotros, mi hermano y sus hijos!

Durham – 2004

Mis vecinos eran educados pero secos. El lenguaje Java, que yo dominaba, era inútil en este entorno. Como si fueran un vasto océano, el idioma, la historia y la cultura se extendían entre nosotros y nos convertían en pequeñas islas de soledad. »¿Cómo dijiste que te llamabas? ¿Kaleed?» Si sacaba la basura, sentía su abrasadora mirada clavada en mi espalda, y cada vez que lavaba el coche guardaban las herramientas de jardinería y se metían en sus casas. Le comenté a James, mi compañero de trabajo: »Es el Plan de Vigilancia Vecinal de Musulmanes», y éste pensó que lo decía en serio y que de verdad existía un plan como ese en Durham.

Conseguir la licencia para construir el dichoso muro alrededor de mi propio jardín fue difícil: escrituras de la casa, dibujos, historia del edificio, planos detallados, consentimiento de los vecinos y, por último, el permiso del ayuntamiento. Si hubiera estado al frente de un ejército de invasores espaciales no hubiera solicitado ningún tipo de licencia: habría exterminado a todos mis vecinos con pistolas láser. Empecé por medir mi propiedad concienzudamente. La valla de detrás de la casa se comía diez centímetros de mi propiedad, y si la sustituía por un muro y enderezaba la curva, le ganaría hasta casi ocho centímetros a la propiedad del vecino.

¡No está mal! ¡Un reino más grande para el rey Khalid! Empecé a soñar con erigir alrededor de mi jardín un muro de ladrillos tan alto que nadie podría verme u oírme. Cuando era joven, mi padre solía vigilarme minuciosamente por dos razones: me tenía miedo a mí y a lo que yo pudiera hacer, y le tenía miedo a ellos y a lo que ellos pudieran hacer. Los servicios de inteligencia le estaban espiando, así que él nos espiaba y nos controlaba a todos nosotros. En mi casa se podía ver el miedo cayendo pared abajo, como lo hacen las manchas de nicotina. Cada vez que mi madre escondía al gato, las zapatillas, los cinturones y los taburetes de madera en el armario de mi habitación y me decía ‘¡chis!’ para que me quedara en silencio, yo sabía que mi padre estaba teniendo uno de sus ataques. Pasadas tres horas, salíamos de nuestro escondite y evaluábamos los daños. Mi abuela murmuraba: »La mesa del comedor ya estaba rota. Esta vez no ha sido para tanto. Alá nos lo dio y después nos lo quitó». Mi madre rompía a reír; un sonido que estaba a mitad de camino entre una risa nerviosa y un gemido.

Qalqilya – 2004

Mi madre, Halimeh, que era tan dulce, empezó a perder la vista y la paciencia. Se negaba a abandonar Tira, ciudad en la que había vivido toda su vida, aunque se había convertido en un puñado de casas de piedra desiertas. La nuestra era una de las mejores en el pueblo. Tenía ventanas arqueadas, un techo plano y un jardín lleno de olivos, naranjos y limoneros. Yo me dedicaba a sacar a las gallinas de su caja de alambre y perseguirlas y mi madre las espantaba para que volvieran a entrar, cerraba la caja con candado y escondía la llave en su bolsillo de tela. Cada vez que quería estar cerca de ella, metía los dedos dentro de su vestido, fingía estar buscando ese bolsillo oculto, y me quedaba entreteniéndome con sus generosos pechos. ‘¿Quieres un poquito de cariño, Huriya? Y me abrazaba y me cubría a besos. Le rogué que se viniera a vivir conmigo, y le prometí que haría cualquier cosa, lo que fuera, por que bendijera mi casa con su presencia. Al final dijo: »Me iré contigo con una condición. Tan pronto como muera quiero que me entierres en el jardín de mi casa en Tira, junto a la tumba de tu padre, ¡que Alá te proteja!» La cogí de su mano áspera. ‘Te lo prometo’.

Fue hacia su cuarto, descolgó la foto en blanco y negro de mi padre, le quitó el polvo con el extremo de su velo y besó su cara. »¡Que Dios se apiade de ti, compañero de mi alma! Tu dulce aliento todavía llena esta habitación». Acarició las mantas que mi abuela había bordado, después el armario, la mesilla de noche, el marco del espejo, y cuando vio su reflejo en el espejo le tembló la barbilla. »Tráeme un vaso de agua, ¡que Dios te bendiga!»

Cuando regresé la encontré sentada al borde de la cama haciendo las maletas, con el baúl de su boda abierto. Envolvió sus vestidos de verano e invierno, su peine de marfil, sus bragas de algodón, sus velos y su chal otomano en un bulto y se levantó.

Cerramos las ventanas y las puertas, y pusimos un candado en la principal. Yo podía ver cómo nos observaban sus nuevos vecinos a través de las barras de metal de sus ventanas. Ella echó una mirada final a su descuidado jardín y a su patio vacío y se colocó hábilmente el bulto en su cabeza. »Vámonos».

MAGNA 197 – 217 d.C.

»Antes que nada rezo por tu salud. Yo estoy bien, y ruego a los dioses por ti. Ahora estoy destinado en el fuerte de Magna, al sur del Muro de Adriano, como parte de la Cohorte I Hamiorum. Nuestra misión es proteger el cruce de Aesica y Camboglanna, para así, vigilando desde arriba, impedir que los caledonios pictos atraviesen el paso de Tipalt. Resultó imposible introducir el modo de vida romano a los bárbaros pictos. ¿Te imaginas a un montañés con una toga y hablando en latín? El gran emperador Adriano ordenó la construcción del muro defensivo para delimitar la frontera norte de su Imperio, y utilizó mano de obra local para transportar piedras romanas, y pese a que trabajaron duro, no se les permitió esculpir su nombre en las piedras como lo hacen los canteros romanos. Así que, hijo mío, los bárbaros construyeron este muro para no traspasar sus límites y mantenerse separados de los romanos civilizados. Nuestro trabajo es vigilar el muro, impedir que lo atraviesen los enemigos de Roma, y poner fin al terror de los caledonios. Pero esto no disuadió a los adoradores de Brigit; se embadurnaron en pintura azul y chillaban como monos conforme se iban acercando a las oscuras crestas de Magna. Lanzaban sus cuerdas y escaleras para trepar, y antes de que estuvieran lo suficientemente cerca como para lanzar sus jabalinas, les plantábamos una flecha de los Hamii justo en el corazón.

Somos soldados y estos es lo que hacen los grandes soldados.

Virgilio me hace ponerme pensativo. Aquí de pie en el muro, mirando más allá del fin del mundo, me pregunto a veces quién es bárbaro y quién es civilizado, y qué nos deparará el futuro. ¿Durará este muro, esta gran construcción, más que nosotros, o la destruirán las mismas manos bárbaras que la construyeron para sus conquistadores? ¿Sobrevivirá a esta depresión occidental, o terminará siendo irrelevante para la humanidad? ¿Por qué? »Felix qui potuit rerum cognescere causas: dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas». Por favor, escríbeme una carta hablándome de tu bienestar, el de tu madre y el de tu gente. ¡Muchos saludos para todos vosotros, para mi hermano y sus hijos!»

Durham – 2004

El frío era tal que congelaba mi aliento y lo convertía en nubes blancas de diferentes formas. Un mensaje de los indios rojos:

Enterradme en Wounded Knee,

pues mi corazón se vuelve débil, y mi cuerpo viejo.

La tierra está demasiado blanda para soportar mis pasos,

y las noches son frías; demasiado frías.

Apenas podían verse las señales de humo; subían a lo más alto y se evaporaban, sin dejar rastro. Había colocado la primera capa de ladrillos, poniendo cada uno en su sitio con cuidado, rebañando con la espátula la argamasa sobrante y echándola en el cubo de plástico. El líquido horizontal del nivel indicaba que la pared estaba compensada. Levanté la vista para comprobar si me estaban observando. No había nadie excepto su majestad el rey: yo. La luna había desaparecido al fin, y un profundo silencio cayó como niebla sobre el barrio.

Las sillas de plástico del jardín eran las más baratas del mercado. La mayoría de mi sueldo iba para pagar la hipoteca y las facturas mensuales, y enamorarme me salió muy caro. Compraba la comida en la tienda del barrio, que era barata, pero desde que le eché el ojo empecé a comprar el pan bollo por bollo en el supermercado más caro que había cuando a ella le tocaba el turno en la caja. Hacerme con todas mis provisiones solía costarme veintisiete libras, pero comprar sólo dos cosas cada vez y conducir a su trabajo cinco veces a la semana añadió alrededor de cien libras adicionales a mis gastos del mes. Éste era el plan: la expondría a mi cara oscura todo lo que pudiera, hasta que le resultara tan familiar que cuando reuniera coraje suficiente para acercarme a ella, no entrara en pánico y llamara al encargado.

Como si fuera un topo, trabajaba como loco por las noches cavando hoyos. Cuando el primer metro de muro estaba seco y sólido empecé a colocar más ladrillos. El jardín tenía forma rectangular, y tras enderezar las líneas y levantar el muro de ladrillos empezó a parecer y dar la sensación de ser una habitación. Estaba a punto de terminarlo, por lo que decidí trabajar durante toda la noche si era necesario y recibir al nuevo amanecer en la gloria de mi nuevo y seguro refugio. Me limpié el sudor de la frente con la manga de la camisa y me senté. Incluso el brazo me temblaba del cansancio.

Tenía la extraña sensación de estar siendo observado. Pares de ojos centelleaban en la oscuridad: ¿mis vecinos? ¿la policía? ¿la Unidad Antiterrorista? ¿algunos agentes del FBI, probablemente? El muro haría que fuera muy difícil que alguien me viera agachado en el césped, murmurando mis oraciones, o escuchara las canciones árabes que ponía a veces cuando me asaltaba un anhelo por las callas de mi ciudad natal. Añoro un salam.

Qalqilya – 2004

En los últimos días de su vida, mi madre comenzó a ver a sus hijos pululando de aquí para allá. »Han vuelto», anunciaba, »como hilos o finas nubes dentro de mis ojos. Podía verlos, sentir su presencia, y y oír sus voces llamándome a unirme a ellos. Ya no debe quedarme mucho tiempo». La llevé a la despensa y, pese a sus intentos por apartarme a empujones, la desvestí y le lavé el cuerpo con jabón y agua. »Mira como me trata tu hija», le decía a las paredes.

Como se había venido a vivir conmigo, no me dejaba lavar su ropa, por lo que su vestido largo y negro se había ensuciado y sus bragas blancas tenían manchas amarillas. La arropé con el manto de lana de mi padre y le pedí que se sentara en el umbral de la puerta al sol para coger calor. Lo hizo renqueante. Lavé su ropa y la colgué en el tendedero para que se secara.

Allí se sentó en el umbral, hablando con las motas de sus ojos, »le dije que esta derrota vendrá seguida de muchas otras, incluso más amargas aún…él se desvaneció aquella noche como un grano de sal…nos matarán…el alquitrán cubría sus pulmones…nubes blancas de polvo para construir una carretera nueva…olivos…¿por qué no me escucha?» Parecía angustiada. Su ojo izquierdo iba de un lado a otro mientras se frotaba las manos. La abracé, llenando de su esencia mis fosas nasales. Estaba muy delgada. Un puñado de huesos había reemplazado a la mujer robusta que había sido mi madre. La senté y le di un poco de leche caliente con miel. Cuando terminó de bebérsela la ayudé a vestirse. El pelo le crecía de forma irregular y estaba gris, sus pechos casi le llegaban a la cintura y su boca estaba torcida, como si estuviera a punto de reírse. Esa noche, cuando la luna estaba en mitad del cielo, limpia como un bebé y oliendo a lirios, jazmín árabe y aceite de oliva, mi madre partió.

Magna – 197-217 d.C.

»Te puse Augusto por el gran emperador, que vivió modestamente; un modelo a seguir por la vida de ciudadano que llevó. El poder no lo corrompió ni le hizo dejar de prestar atención o consultar al Senado. Era el perfecto demócrata. Cuando te dejé, hijo mío, hubo poco tiempo para decir adiós. Miré a tus ojos marrones, besé tus manos y me fui sin volver la vista atrás. Sabía que si miraba atrás me habría derrumbado y no hubiera sido capaz de llevar a cabo mi viaje; sabía de corazón que quizás no te vería más, y que nuestro adiós era definitivo. Desde entonces he padecido una constante opresión en el pecho y un leve resfriado. ¿Cómo llegué a estar aquí? ¿Qué poderes benignos o malignos son a los que hay que culpar por ello? ¿Quién arreglaría mi situación? El tintero se ha secado y tengo que dejar la pluma por esta noche. ¡Saludos, joven Augusto!».

Durham – 2004

Mali shughul bilsuq mryt ashufak. No tengo motivos para ir al supermercado, pero me pasé por allí para ver brevemente a mi amada. Mi rosa inglesa, que tenía probablemente diecinueve o veinte años, era alta y con brazos y piernas delgadas. Tenía dedos largos, de artista, con uñas como ópalos pintadas de un rosa discreto. Su pelo largo y rubio estaba cuidadosamente cogido por atrás con cintas de colores. Mi corazón se paraba cada vez que me miraba con sus increíbles ojos azules. Su brillo era tan insoportable que yo bajaba la mirada y pensaba en el dedo de mi padre. Todo lo que ella hacía me hacía sentir fuerte y débil al mismo tiempo: la forma en que inclinaba la cabeza hacia un lado, la forma en que estiraba los billetes con sus delicados dedos antes de devolvérmelos, la forma en que se rascaba la frente cuando no estaba segura del precio de los limones. ¡Que joven y frágil!

Cuando al fin le di mi tarjeta de contacto al pagarle, sonrió y miró a sus zapatos. No llamó al guardia de seguridad como yo esperaba. Entonces comenzó la espera para esa llamada de teléfono. Siete semanas fueron y vinieron sin una palabra, aunque no había un momento en que me desenganchara el móvil del cinturón. Nada. Quizás lo había tirado a la papelera; quizás quería llamarme bien entrada la noche, cuando nadie pudiera escucharla; o le asustaba demasiado el hecho de que yo fuera extranjero. Yo me esforzaba por hacerme a la idea de que nunca se pondría en contacto conmigo y, cuando lo había conseguido, sonó el teléfono y era ella. Dijo que a su madre le gustaría conocerme el domingo y me dio su dirección. Un poco pronto, pensé, pero después de todo soy un extranjero y se me tenía que examinar en detalle.

La acostumbraría poco a poco. Primero, la introduciría al café con cardamomo, después al té de menta, a mis CD de música árabe, a la foto de mi familia debajo de la palmera, después al guiso de cordero. Se emocionaría y le entraría curiosidad. Yo sería paciente y me tomaría el doble de tiempo que me había tomado en conocer al amor de la infancia que tuve en mi país. Como informático, quería que esta relación funcionara correctamente, y tenía que hacer un cálculo realista del tiempo que tardaría en volverse más íntima. Mi pragmatismo me decía que pasarían al menos nueve semanas antes de que pudiera besarla. Se enamoraría de mí y en seis meses a lo mejor incluso le pediría matrimonio.

Qalqilya – 2004

¡Crac! ¡Bum! ¡Pum!. Una mañana, hermana, escuché algunas explosiones que venían justo de detrás del valle, así que corrí para echar un vistazo y ahí estaban, haciendo explotar rocas y despejando el terreno para construir un muro. No se nos dio ningún aviso de cuando explotaría la dinamita, así que ahí estabas tomándote tu café de la mañana con tu vecino y de repente: ¡bum! Te rompía la cabeza y hacía que se te cayera la taza al suelo. Después, para despejar el terreno, arrancaron de raíz cientos de olivos, de los cuales, por cierto, cincuenta eran tuyos. ¡Crac!, ¡Paf!, ¡Pum! Me quedé confundida/aturdida en la despensa. ¿Qué debo hacer ahora? Me lavé e hice mis abluciones. Me eché algo de agua en la cabeza y me la enjaboné . Estaba perdiendo mucho pelo y si mirabas bien lo encontrabas por todas partes, incluso en el pan que comía. Si me tiraba me llevaba un mechón con la mano. A este ritmo pronto me quedaría calva y las bonitas y gruesas trenzas que mi marido solía alabar dejarían de existir. Frotaba la esponja de lufa con jabón creando espuma, me la refregaba por las piernas y por los brazos hasta que quedaban rojos y me echaba algo de agua en la cabeza. Daba igual lo fuerte que refregara, el dolor y el ruido no se iban.

Me temblaban las piernas, así que me senté en la silla de mimbre y puse mi cabeza entre las rodillas, como me había recomendado el médico de la ciudad. Como demolieron su casa el año pasado, te lo encontrabas en medio del mercado, sentado detrás de una pequeña mesa de madera, debajo de una sombrilla verde. Se le dieron cuarenta y cinco minutos antes de que las excavadoras empezaran a arrasar con su casa, así que recogió rápidamente sus álbumes de foto, metió de golpe su ropa en bolsas de basura negras, y rescató todas las herramientas médicas que pudo de su consulta privada. Me dijo que no me pasaba nada, excepto que a veces me »mareaba del cansancio», por lo que me recomendó que colocara la cabeza entre las rodillas o me tumbara hasta que se pasara el mareo. »No te pasa nada» era exactamente lo que yo no quería oír. Ojalá me hubiera dicho que tenía cáncer en todos los huesos de mi cuerpo; ojalá me hubiera dicho que mi corazón estaba a punto de pararse; ojalá me hubiera dicho que tenía sangre en el cerebro y que acabaría en coma el resto de mi vida. Pero me dijo que no me pasaba nada, hermana.

Magna – 197-217 d.C.

‘Después de servir en el muro durante un mes, haciendo turnos tanto de día como de noche, se me concedió un permiso de un día y una visita a los baños de Vindolanda. Vamos allí a limpiarnos, relajar nuestras extremidades y ver a nuestros amigos. Tan pronto como entras en el tepidarium puedes escuchar a los hombres resoplando mientras levantan pesas y los cachetes de los masajistas en los cuerpos desnudos. Tras ungir mi cuerpo con aceite de oliva, me senté en el agua caliente junto a Antonio el Romano, lo que resultó ser un gran error. Había estado comiendo pescado fermentado otra vez y su mal aliento colmaba el aire. Pese a que me dieron varios ataques de tos, Antonio, con su impaciencia juvenil, siguió despotricando de una mujer llamada Regina, que por lo visto había sido seducida por los encantos de un granjero picto, que solía cruzar la puerta con frecuencia para vender sus productos. El comandante la despojó de su ciudadanía romana, le ordenó a sus soldados que le cortaran los pechos, se los cosieran en la boca, como si se los estuviera comiendo, se la atravesara el cuerpo con una larga pieza de metal y se la colgara desnuda en la carretera principal. Dicen que el comandante lloró y se tiró del pelo toda la noche.

Allí estaba ella, desnuda e indefensa, colgada de un poste en el patio de armas. Al anochecer, Regina parecía un fantasma de verdad. Normalmente le hacemos esto a nuestros enemigos. Somos soldados. Esto es lo que hacemos. ¿Cómo está tu madre, la doncella de mi alma?

Durham – 2004

Me puse mi mejor traje, me puse un poco de loción en la barbilla, compré el ramo de flores más grande que pude encontrar y conduje hasta su casa. Su jardín, que estaba en pleno florecer, me recordaba al nuestro, pero nosotros tenemos una fuente con mosaicos en medio. Las palmas de la mano me sudaban mucho cuando por fin toqué el timbre.

Cuando coloqué los últimos ladrillos en su sitio me temblaba el cuerpo entero. El muro no estaba a nivel, por lo que tuve que amartillar las últimas dos filas, haciendo añicos la argamasa, que estaba seca casi en su totalidad. Me senté en el césped húmedo, quitando con un cincel la argamasa de los ladrillos. ¡Ojos centelleando por todos lados! Los dos hombres, que estaban sentados y bebiendo café en el coche azul aparcado fuera de mi casa, eran de una unidad especial de la policía. La policía me seguía a todos lados. Seguían cambiando su coche de sitio para que no se notara su presencia, pero yo sabía que se me estaba observando constantemente. Incluso hicieron que mi vecino les aparcara el coche y saliera de él para darles las llaves cuando yo no estuviera mirando. Cada vez que cogía el teléfono podía escuchar el siseo de las cintas rebobinándose. Coloqué el último ladrillo en su lugar. Los dos policías salieron de la casa de mi amada, y me pidieron que los siguiera hasta su coche. Como idiota que soy, le di al oficial el ramo de flores y caminé tras él. El muro era tan alto y amenazador; nadie con la cabeza en su sitio soñaría con entrar en mi territorio. Mi jardín parecía más grande, más seguro y bien sellado. De repente me sentía invisible.

Entré, corrí todas las cortinas, corrí hacia arriba, abrí mi maleta y saqué la caja de madera.

Qalqilya – 2004

Me sentaba durante horas junto a la tumba de mi madre bajo la higuera. »Al menos tu estás aquí madre, en mi propia granja, en vez de allí en Tira tú sola. Me haces compañía. Honrarte implica haberte enterrado rápidamente, ¿no? Así que descansa en paz, madre, descansa en paz».

Mi vecino entraba y me decía, »Huriya, no me creo que estés hablando con tu difunta madre otra vez. Hiciste todo lo que pudiste por enterrarla allí…ven, ven y tómate un té con nosotros».

Cuando murió la lavé, la envolví en una mortaja blanca, la metí en un ataúd y le pedí a todo el mundo que me ayudara a llevarla de vuelta a su casa en Tira como le había prometido. Alquilamos un carro tirado por burros, pusimos el ataúd en él, y andamos en procesión hacia las puertas. Cuando llegamos allí, le explicamos a los jóvenes soldados que era un funeral y que la persona que había muerto tenía una casa en Tira y quería ser enterrada allí. Dijeron que no podíamos salir porque el toque de queda estaba a punto de empezar y necesitábamos dos tipos de permisos para atravesar las puertas y los checkpoints. Les supliqué que me dejaran pasar sólo a mí, al cuerpo de mi madre y al burro; mis amigos y familiares se irían. Dije que la llevaría en mis hombros. ¿Y si ellos la enterraran por mí en el patio de nuestra antigua casa? Los soldados sonrieron y cerraron la puerta.

Me lavé las manos hasta los codos tres veces, hice gárgaras con agua, me soné la nariz y me lavé la cara. Estaba limpia, pura y lista. Me puse mi ropa blanca de peregrinaje, que había comprado hacía cinco años y nunca me había puesto. Era demasiado caro viajar hasta la Meca para visitar la tumba del profeta, que en paz descanse. Me puse mi velo blanco, asegurándome de que todo el pelo estaba bien cubierto y salí de la despensa, lista para reunirme con ellos.

Magna – 197-217 d.C.

Todas las noches le pido a la madre de los dioses, Ceres, la diosa de Siria, que pesa vida y leyes en su balanza, que te proteja. Espero que tengas salud, joven Augusto. Yo no estoy bien; toso mocos verdes y sangre durante todo el día. Mea culpa. El frío y las negras rocas de Magna son muy afiladas: es como sentir un cuchillo amenazando tu cuello. Estoy sentado aquí, derrotado por dos enemigos feroces: el clima y la edad. Tampoco puedo dormir por la noche, por lo que paso el tiempo mirando el cristal verde de la ventana pequeña, soñando con un regreso glorioso a Antioquía. Cuando cruzara la puerta, tú estarías desayunando junto a la chimenea. En el momento en que te fijaras en mí reconocerías a tu padre, tu rey, y el bol se te caería de las manos. Correría hacia ti, hijo mío, mi joven señor, te abrazaría y te besaría la frente, los ojos, las manos. Te inclinarías y besarías mi mano. Tu madre nos escucharía llorar y saldría a saludar a su marido y señor. Me besaría las manos y la cabeza y después me abrazaría, para no dejarme ir nunca más. Caminaríamos bajo el caliente sol del río Orontes unidos, juntos; una familia al fin. Me fui para conseguir la ciudadanía romana, para que tú puedas ser también un ciudadano, orgulloso, centrado y educado. Era mi decisión y mi deber. Si tan sólo pudiera vivir hasta que se me conceda la plena ciudadanía; pero con el frío gélido y el resfriado ya no estoy tan seguro de conseguirlo. A veces escucho el llanto de tu difunta hermana pequeña, que murió cuando era un bebé. Metimos el cadáver en una vasija y la enterramos bajo los azulejos del suelo de nuestra casa, para que su alma no se sintiera sola.

Puede que esta sea la última carta que te escribo, así que adiós, mi joven señor. Besa las manos de tu madre por mí. ¡Saludos a mi hermano y a sus hijos, y a todos tus seres queridos! ¿Es cierto que has sido padre?

Durham – 2006

El sol estaba a punto de salir y el rocío cubría el césped. Con un par de alicates saqué los tornillos, abrí la caja de madera, y desenrollé la alfombra de oración buscando el suave papel de seda. A veces la escucho palpitar. Cayó en la alfombra. Tenía como seis centímetros de largo. Justo antes de que lo enterráramos, eché un vistazo a su cuerpo, el cual nos habían devuelto los soldados, mientras mi madre y mi abuela cavaban la tumba. Cuando sostenía su mano, que estaba cubierta de sangre y suciedad, me di cuenta de que no tenía uñas, y que su meñique colgaba en el aire, por lo que lo coloqué en su sitio, pero me lo terminé llevando en la mano. Si mi madre me hubiera visto me hubiera matado. Quería tirarlo, pero en vez de eso lo metí rápidamente en mi bolsillo. El tener su dedo escondido resultó ser una preocupación de por vida, y tenía que trabajar y viajar bajo la sombra del dedo de mi difunto padre.

Ahora solo eran tres delgados huesos. Coloqué la alfombra en medio del césped, me senté y empecé a cavar un pequeño agujero. Los pájaros comenzaron a cantarle a la mañana. Lo coloqué con cuidado en la tumba, cubrí de nuevo el agujero con la tierra y la presioné con cuidado, como si estuviera plantando una flor delicada. Por fin había enterrado a mi padre al completo.

Estaba a punto de amanecer, así que me levanté, apunté hacia la meca con la brújula que tenía pegada a la alfombra, y coloqué mis manos una encima de otra sobre mi estómago, como él lo hacía. Mientras leía un verso del Corán que mi padre solía recitar en alto, escuché un sonido extraño. Una mano oscura que portaba una pistola apareció de detrás del cobertizo. Seguro que eran agentes de la unidad especial, que habrían forzado la entrada. Enrollé la alfombra y dije: ‘No estaba rezando’. Entonces escuché el clic del seguro del arma, así que me tiré al suelo. Me quedé ahí tumbado, esperando a que se apretara el gatillo, a que la bala partiera mi cabeza en dos, pero no pasó nada. Cuando por fin miré hacia arriba no habían espías de ningún cuerpo especial, ni armas ni sombras acechando en la oscuridad. Yo, Khalid, era el único agente dentro de esos muros.

Qalqilya – 2004

Dije adiós a mi madre y me fui a la cama, lista para partir. Pura, humilde, perfumada y vestida con lino blanco me tumbé en la cama esperando el final. A estas alturas ya me había acostumbrado a que me viniera la asfixia que sufría mi viejo padre. Era como si te pusieran encima losas pesadas. »Alá, te ruego que me perdones por mis pecados, no dejes que siga en esta tierra, llévate mi alma esta noche, ¡haz que me una a ellos!’ Todo lo que quería, todo lo que deseaba era morir mientras dormía. Cerré mis ojos, esperando no volver a abrirlos nunca más. Cuando escuché cantar al gallo, se me partió el corazón.

© Fadia Faqir

Primero publicado en 2005. Revisión reescrita y editada por la autora el 27 Nov 2014.

Traducción del inglés: Víctor Olivares (M’Sur).