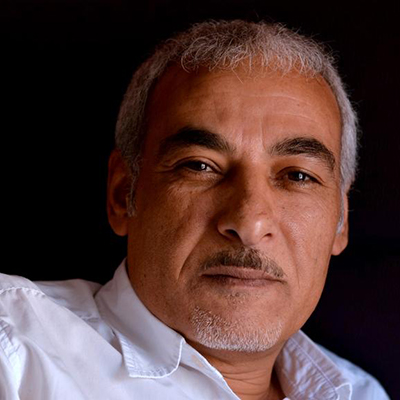

Muhsin Al-Ramli

Los jardines del presidente

M'Sur

La guerra antes de la guerra

Empezamos mal. Empezamos con nueve cajas de plátano con una cabeza en cada una. Es así como empiezan las historias en el Iraq después de la invasión de 2003. Con cabezas segadas y con recuerdos de cómo era antes, cuando aún era un país normal. Lo que se llama normal en algunas partes del mundo: su dictadura, su represión, sus policía secreta, sus detenciones de madrugada, sus torturas y ejecuciones secretas, su lista de desaparecidos, su presidente parapetado tras las altas murallas de su jardín. Un país que aún no estaba en guerra, aunque las dictaduras son también una guerra a su manera: la del régimen contra el pueblo.

Los jardines del presidente narra la historia de la guerra antes de la guerra, pero llega hasta la actualidad, hasta esta nuestra época en la que en Iraq se superponen tantas guerras que lo de antes, una simple y cruel dictadura, casi adquiere tintes de paz.

Muhsin al Ramli (Shirqat, norte de Iraq, 1967) se situó con esta obra estuvo en 2013 entre los 15 candidatos al IPAF, el mayor premio internacional para literatura árabe, al igual que ya hizo en 2010 su novela Dedos de dátiles (publicado en España en 2008). Autor de varias colecciones de relatos, una obra de teatro y cuatro poemarios, Ramli se confirma así como una de las voces más importantes del panorama literario iraquí actual. Y es una buena noticia que los Los jardines… aclamado desde hace años en el mundo anglosajón, aparte del árabe, llegue por fin a las librerías en España, gracias a Alianza Editorial. Era hora: España es desde 1995 la segunda tierra del escritor, doctorado con una tesis sobre la Las huellas de la cultura islámica en el Quijote, traductor al árabe de numerosísimas obras del Siglo de Oro español y también activo difusor de la literatura árabe en España.

Alianza Editorial ha cedido a M’Sur un avance de Los jardines del presidente.

[Ilya U. Topper]

Los jardines del presidente

Capítulo 1

Hijos de la grieta de la tierra

En un país sin platanares, los habitantes del pueblo se despertaron con el hallazgo de nueve cajas para transportar plátanos. En cada una de ellas estaban depositados la cabeza degollada de uno de sus hijos y el documento que lo identificaba, ya que algunos rostros habían quedado totalmente desfigurados por la tortura anterior a su decapitación o por la posterior mutilación, tanto que los rasgos con que habían sido conocidos a lo largo de su truncada vida ya no eran suficientes para identificarlos.

La primera persona que se percató de la presencia de aquellas cajas tiradas por la acera de la calle principal fue Ismael, el pastor retrasado. Se acercó con curiosidad, sin apearse de su burra, cuya imagen, de tanto montarla a la amazona, era inseparable de la suya, como si se tratara de un solo cuerpo. Cuando Ismael vio las cabezas ensangrentadas en las cajas, se deslizó de la montura y se agachó, tocándolas con la punta de la vara que llevaba. Llegó a reconocer algunas. Todo resto del sueño que tenía se le disipó de los ojos, que restregó con fuerza para asegurarse de que estaba despierto. Miró alrededor con el fin de cerciorarse de su propia existencia y de que se hallaba en su pueblo y no en otro lugar.

La madrugada se encontraba en su último brillo plateado. A ambos lados de la calle, las tiendas estaban cerradas; el pueblo, dormido y totalmente silencioso excepto por los cantos de unos gallos y el lejano ladrido de un perro, seguido por la respuesta de otro perro en un extremo aún más distante. En aquel momento, Ismael se liberó de un antiguo remordimiento que lo perseguía en pesadillas, desde su adolescencia, porque le había cortado la lengua a una cabra que lo agobiaba con su balido mientras tejía un cinturón de lana para Hamida, en medio de la soledad y del silencio del Valle de las Hienas.

También superó luego la mudez que le sobrevino al ver las cabezas en las cajas de plátanos y se puso a gritar con todas sus fuerzas, hasta tal punto que la burra se asustó, el rebaño de ovejas se paralizó y las palomas y los gorriones echaron a volar de los árboles y de los tejados. Siguió chillando, sin saber exactamente lo que profería con sus aullidos, que se parecían a los balidos de aquella cabra cuya lengua había cortado y asado. No tardó en ver a algunas personas corriendo desde las casas cercanas, y luego a toda la gente del pueblo, que acudía desde todas partes, después de que alguien lanzara la voz de alarma por losaltavoces de la mezquita.

Si Abdulá Kafka hablara de aquel incidente, diría:

—Era el tercer día del mes de ramadán del año 2006. Según las antiguas crónicas históricas, eso ocurrió cuando un ser amorfo y extraño, de complexión enorme y cabeza pequeña, y de nombre Estados Unidos de América, vino de allende los océanos y ocupó un país llamado Irak. Los historiadores aclaran en sus anotaciones que los seres humanos de aquel entonces tenían corazones primitivamente crueles y brutales, como los corazones de los depredadores. Por eso, en sus relaciones escabrosas se daban comportamientos vergonzosos, tal como la agresión, el terrorismo, la guerra, la invasión y la ocupación. En aquellos tiempos remotos, la humanidad estaba sumida en la oscuridad de los corazones y no en la de las mentes o de las visiones, de modo que el ser humano pensaba en matar a su prójimo y, lo que era aún peor, podía efectivamente materializarlo.

Así vería y narraría Abdulá Kafka todo lo ocurrido. Describiría todo como si se tratara de una historia inmemorial, muerta e inútil. Como si no existieran para él ni el presente ni el futuro. Solo el pasado, todo negro, del que una parte se acababa definitivamente, sin posibilidad de regreso, mientras que otra se repetiría más tarde, en esa dimensión que la gente llamaba futuro. Por eso desde que había regresado de su cautiverio iraní, Abdulá Kafka, el pesimista de los pesimistas, se limitaba a sentarse en la misma silla, en un rincón del cafetín del pueblo, desde que abría sus puertas por la mañana hasta que las cerraba, pasada la medianoche. Se tomaba a sorbos lentos tazas de café amargo y vasos de té negro como la tinta. Fumaba el narguile, distraído o escuchando en silencio. Devolvía los saludos con una inclinación de cabeza o un gesto con la misma mano que cogía el tubo de fumar.

Si hablaba (más bien, si lo forzaban a hablar), divagaba sin parar o se limitaba a comentar con escasas palabras. Como cuando le dijeron, cierta primavera, que el río se había desbordado, que sus riberas rebosaban, que el agua anegaba campos y huertos, arrastraba las casas de adobe y las chozas colindantes, y que la riada había cavado la ladera del monte del cementerio, llevándose calaveras y huesos de los muertos queridos. No dijo nada, siguió dando caladas frente a las carreras de la gente y el pánico de los relatores, hasta que Ismael, el pastor, entró aterrorizado y gritando porque la inundación había destrozado su cuadra y arrastrado diez ovejas y una de sus cabras. Sollozaba al describir cómo la cabra flotaba sobre el agua rojiza por el lodo y los desperdicios, cómo balaba y cómo miraba suplicante sin que él pudiera hacer nada por salvarla, porque no sabía nadar. La voz de Ismael se elevaba pavorosa en medio del cafetín:

—El agua se está elevando y avanza hacia el resto del pueblo, es nuestro fin, es el día del Juicio Final y del fin del mundo.

Entonces Abdulá Kafka carraspeó y preguntó tranquilamente:

—¿Acaso el agua ha subido de tal modo que la espalda de tu cabra roza el techo del cielo?

—No —negó Ismael.

—Pues eso no es nada. ¡Ojalá así suceda y el cielo aplaste la tierra! —replicó, antes de seguir fumando lentamente. Pero cuando le comunicaron, aquella mañana, que la cabeza de Ibrahim, su compañero de vida, estaba entre las nueve cabezas respondió:

—Ya está, ha descansado. Porque esta vez sí que ha muerto, dejándonos al caos del destino y a la absurda espera de la muerte, a nosotros, los muertos en vida.

Permaneció callado, inmóvil, solo se notaba la subida y la bajada de su pecho al respirar. Quedó petrificado allí unos instantes, antes de seguir fumando y fumando. Por primera vez, la gente vio fluir lágrimas de sus ojos, que no pestañeaban. No los secó, tampoco dejó de fumar.

Cuando la noticia llegó al tercero de aquella amistad de toda una vida, el mulá Tarek, este casi se desmaya y pierde el equilibrio. Por lo que se apresuró a sentarse, apoyándose para no caer desplomado mientras recitaba muchos de los dichos religiosos que había aprendido de memoria. Lloró pidiendo perdón a Dios, lloró maldiciendo al diablo para que no lo incitara a caer en la desesperación. Lloró y lloró hasta que las lágrimas mojaron las puntas de su barba alheñada. Las preguntas de quienes lo rodeaban lo salvaron de sucumbir ante un largo acceso de llanto:

—¿¡Qué hacemos, jeque!? —preguntaron—. ¿¡Enterramos las cabezas o esperamos a que demos con el resto de sus cuerpos, para enterrarlos juntos!? Los han asesinado en Bagdad o en el camino, pero Bagdad se ha convertido ahora en un caos. Abundan los cadáveres sin identificar, los coches bomba, los extranjeros y las mentiras. Tal vez nos resulte imposible encontrar los cuerpos.

—Es mejor dar sepultura a las cabezas. Si más tarde llegamos a encontrar los cuerpos, podemos enterrarlos junto a ellas, en un sitio separado o en el lugar donde se hayan encontrado. Nuestros hijos y hermanos no son más apreciados ni mejores que el Señor de los Mártires y el nieto del Profeta, Al-Hussein, cuya cabeza está enterrada en Egipto o en Siria, mientras que su cuerpo reposa en Irak. Daos prisa en enterrar las cabezas, ya que dar sepultura al fallecido es la mejor forma de honrarlo —respondió.

Solamente Quisma, la viuda que se había quedado huérfana aquella madrugada, se opuso y quiso guardar la cabeza de su padre Ibrahim hasta que encontrara el cuerpo. Pero su objeción quedó reprimida cuando los hombres se enfrentaron a ella, regañándola:

—Cállate mujer, déjate de tonterías. ¿Qué sabrás tú de estos asuntos?

La alejaron a empujones hasta donde estaban reunidas las mujeres, que se extrañaron de su postura, pues sabían de sus continuos desencuentros con su padre. Sin embargo, según era su costumbre, se empeñó en desobedecer y se puso a pensar en lo que podría hacer. Solo la secundó Amira, su vecina gorda, que quiso hacer lo mismo, guardar la cabeza de su marido en la nevera hasta localizar el cuerpo.

Cada cabeza tenía una historia. Cada una de las nueve cabezas tenía una familia, unos sueños, y la tragedia de terminar degollada al igual que cientos de miles de asesinados en ese país ensangrentado desde su misma existencia y hasta que Dios herede esta tierra y cuanto contiene sobre su faz. Si cada asesinado tuviera un libro, todo Irak se convertiría en una gran biblioteca, imposible de catalogar.

—No lavéis las cabezas. Son mártires. Al mártir no hay que lavarlo antes de su entierro, porque ya está inmaculado. Sus heridas exhalarán fragancias de almizcle el Día de la Resurrección —dijo el mulá Tarek que, durante el entierro, se abalanzó sobre la cabeza de Ibrahim, la abrazó y la besó tan fuerte que las costras formadas por la mezcla de polvo y sangre coagulada y que cubrían las heridas y las venas del cuello se le arrancaron y la sangre volvió a rezumar nuevamente hasta mancharle la chilaba blanca, las manos y la barba.

Los asistentes al sepelio lo alejaron suavemente y envolvieron la cabeza en una mortaja blanca, igual que las demás cabezas, las enterraron en tumbas contiguas que cavaron de acuerdo con la estatura de un hombre medio y no conforme al tamaño de las tumbas de los niños, a pesar de no contener en su interior más que las cabezas.

Abdulá Kafka no asistió al entierro, se quedó en el cafetín fumando. Nadie se lo reprochó, aunque todos los aldeanos sabían de la profunda unión de los tres desde su más tierna infancia.

Les habían puesto varios motes, todos contenían siempre la palabra trío: el Trío eterno, el Trío divertido e incluso los Tres traseros en un mismo calzón, o los Tres testículos, y demás tríos. Porque casi nunca los veía nadie por separado, hasta que el destino los alejó, en los tiempos de la guerra entre Irán e Irak. El apodo que cobró más popularidad era: los Hijos de la grieta de la tierra, un apodo con una historia que, de por sí, demostraba el grado de su temprana fusión.

Sucedió en los primeros años de su adolescencia. Tiempos en los que, en las tardes abrasadoras de junio, nadaban en el río Tigris, piropeaban a las muchachas que estaban lavando cacharros y aseándose en la orilla, cazaban por la noche perdices dormidas en el desierto cercano, sacaban los jerbos y las serpientes de sus madrigueras para romperles los dientes, y perseguían a los lobos y a los chacales.

El día aquel en que Yadaan el beduino los vio cerca de su jaima, no supo quiénes eran, a pesar de que conocía a casi toda la gente del pueblo, puesto que residía allí, con su familia y su ganado, un mes al año, justo después de la época de la cosecha. Yadaan le preguntó a Abdulá de quién era hijo y, como este no conocía a su verdadero padre, hubo un momento de silencio antes de que respondiera:

—Soy hijo de la grieta de la tierra.

Al dirigirles la misma pregunta a Ibrahim y a Ismael, estos, en solidaridad con Abdulá, dieron la misma respuesta. Ante aquello, el beduino se quedó callado por un momento, mientras se atusaba la barba, pensativo; luego replicó:

—Sí, todos somos hijos de la grieta de la tierra. La tierra es nuestra madre, en su entraña fuimos creados y a ella volveremos.

Les acarició los cabellos cariñosamente y los invitó a degustar «la mantequilla más rica del mundo», según dijo, hecha por su mujer, ’Um Fahda, y a beber leche de la que guardaba en el odre. Su invitación los alegró, al mismo tiempo que alimentó en sus almas sospechas y temores. Era una oportunidad de oro para que Tarek viera a Fahda en su jaima, en lugar de citarse en secreto entre los montones de cosecha de trigo y cebada o rodeado del rebaño de ovejas dormidas, pero ¿acaso su padre lo sabía y la invitación no era más que una emboscada para cazarlos y hacer sepa Dios qué cosas? Tantas historias que se contaban sobre la crueldad y la traición de los beduinos eran bien conocidas e inolvidables… Sobre todo, las que hablaban de las cuestiones relacionadas con el honor.

Más tarde, Yadaan reveló aquella historia a los ancianos del pueblo reunidos para tomar el café de la mañana. Se rieron a carcajadas y alabaron la actitud de aquellos niños, solidaria y fiel al concepto de la verdadera amistad. La historia llegó a oídos de todos, al igual que sucedía con todo cuanto se dijera en el pueblo, aunque se pronunciara a cuchicheos entre dos. Desde entonces fue cuando se propagó el apodo de Hijos de la grieta de la tierra.

Abdulá no mentía cuando decía que era hijo de la grieta de la tierra: eso era lo que él sabía por aquel entonces y lo que sabían todos. Mas ahora, en el umbral de los cincuenta años, era el único que conocía el origen de su historia. Se lo había revelado la mujer del alcalde, que retrasaba su propia muerte hasta que Abdulá volviera de su largo cautiverio iraní. Solo él estaba al corriente de que ella era su abuela y que Ismael, el pastor retrasado, era su tío materno. Su historia se parecía a la vieja trama de las películas indias. No era de extrañar que una de sus famosas definiciones de la vida fuese decir que era «una película india».

Decía de sí mismo: «Soy una víctima, hijo de víctimas y descendiente de una línea de asesinados que asciende hasta Abel; por eso me sorprende haber llegado vivo hasta ahora. La lógica de la historia de mis antepasados implica que mi muerte está vinculada con el amor. Tal vez mi fracaso amoroso sea el obstáculo para mi asesinato, o más bien sea eso mi verdadera muerte. Quizá yo sea el último eslabón en la cadena de aquella genealogía de asesinados».

Abdulá nunca reveló a nadie el verdadero secreto que había detrás de sus alusiones. Nadie le pidió tampoco explicación alguna. Todos estaban acostumbrados a sus palabras, que llamaban «filosofales» y que a menudo atraían por su impenetrable ambigüedad.

Cada uno las interpretaba a su antojo o, si no, las ignoraba por completo. No reveló el secreto ni a sus amigos de toda la vida, a pesar de que sabía que no se lo dirían a nadie. Ellos, a su vez, también encerraban en sus pechos secretos que decidieron reservarse para sí hasta la muerte. Porque todo ser humano guarda un secreto, o quizá más, que decide no revelar a nadie, a veces por vergonzoso, embarazoso o doloroso; o puede que también porque no encuentre ni la circunstancia ni el momento oportunos para soltarlo —ese momento nunca había llegado, y ahora era ya demasiado tarde—, o porque simplemente el hecho de revelarlo ya no tenía importancia ni significado.

Creció de la mano de unos buenos padres, que lo amaban como si fuera hijo suyo. De haber nacido niña, le habrían puesto el nombre de Hadiya, Regalo, porque lo consideraban «un regalo del Cielo», algo que no dejaron de repetir a lo largo de toda su vida.

La casita de adobe de Saleh y Mariem era la última de las casas del pueblo, ubicada a los pies de una colina cercana al río.

Cierta madrugada primaveral, cuando el claro de la primera luz que aparecía deshacía los últimos restos de la oscuridad en retirada, Mariem se levantó como de costumbre y salió de la casa en dirección al retrete. Una tapia cuadrada, de barro, que llegaba hasta los hombros de quien estuviera de pie. Construido a unos sesenta pasos de la puerta de la casa, en un extremo del patio, sobre una profunda grieta, en la ladera de la colina. Una grieta abierta sin duda por alguna lluvia torrencial de muchos años atrás y que Saleh había aprovechado a modo de letrina; la llamaba «el hoyo».

Anteriormente, como todos los que habitaban los márgenes del pueblo, Saleh y Mariem hacían sus necesidades en el valle, entre los matorrales o al aire libre, después de la caída de la noche. Saleh solo necesitó construir una pared cuadrada, como una caja. Aunque no le había costado nada levantarla, lo consideró una gran destreza por su parte. Para hacer sus necesidades, bastaba con abrir las piernas, poniendo los pies a uno y otro lado de la grieta, acuclillarse y evacuar las heces en la boca de la oscura grieta; y esperar hasta oír el sonido de la sorda caída en la lejana profundidad. Algunos interpretaban que se trataba de un antiguo pozo reabierto por la lluvia, otros pensaban que a lo mejor se trataba de una colina con restos arqueológicos, ya que muchos eran los que, excavando un pozo o sacando arcilla para la construcción de sus casas o de sus hornos, se encontraban a menudo urnas, brazaletes, pendientes, tablas, cinturones, espadas o escudos de bronce, oro y plata. Regalaban lo femenino a sus esposas, guardaban lo masculino para adornar las entradas de sus casas; las urnas, en cambio, las utilizaban, después de vaciarlas de los huesos y de lavarlas, para refrigerar el agua y para encurtir las verduras. Las tablas con relieves de grabados y escritura cuneiforme servían de peldaños, de marcos para las puertas, de soportes para hornos, de alféizares de las ventanas o para ponerlas debajo de las patas de las camas y de los armarios a fin de equilibrar las inclinaciones. Aquella madrugada, antes de entrar al «hoyo», Mariem vio un fardo de tela apoyado contra la pared, junto a la entrada, cerca de la grieta. Asustada, se llevó la mano a la boca y luego al pecho. Después de tranquilizarse y respirar hondo, la puso sobre el bulto y retiró la tela con mucho cuidado. Se quedó aterrada al ver la cara de un bebé dormido. Emprendió una carrera hacia la casa y sacudió a Saleh con tanta fuerza que toda la cama se tambaleó. Saleh se despertó y preguntó qué pasaba.

—Niño… niño… el hoyo… niño —balbuceó ella, señalando hacia el exterior. Si no fuese porque nunca antes había visto a su mujer en tal estado de desconcierto, Saleh no se habría precipitado fuera, descalzo y en ropa de dormir.

Llevaron el fardo al interior de la casa. Después lo dejaron sobre la alfombra y se quedaron mirando, en un silencio que delataba muchos pensamientos.

—¡Saleh! ¿Será un regalo de Dios como recompensa por tantos años de espera sin hijos? ¿Una respuesta a nuestras plegarias? —dijo Mariem.

—No sé, no sé. Pero ¿cómo habrá llegado hasta aquí? Iré a hacer la oración del alba en la mezquita y allí preguntaré si a alguien se le ha perdido su niño. Se levantó y se acercó al «hoyo» con la intención de hacer sus abluciones para el rezo, dio dos vueltas alrededor como buscando otra cosa o quizá a otro niño. Se acuclilló dentro recogiéndose la ropa, pero solo expelió ventosidad. Se lavó y volvió para ponerse ropa limpia. Miró fijamente la cara del niño:

—Averigua si es niño o niña —dijo.

Mariem desvistió al recién nacido con mano temblorosa, por lo que este se echó a llorar.

—Es un niño —exclamó. Saleh salió como si un viento lo empujara por detrás y otro le obstaculizara el paso por delante. Nada más llegar a la mezquita, se lo contó al mulá Zaher, el imam, para que lo anunciara en público. En contra de las expectativas de Saleh, Zaher no dio muestras de sorpresa, hecho que Saleh enseguida interpretó como señal de profunda experiencia y sabiduría, de paciencia y de una firme fe del mulá. Después de la oración, el imam se dirigió a la multitud y preguntó, pero nadie había perdido a un niño ni sabía de nadie a quien le hubiera pasado algo así.

—Comunicádselo a los ausentes, a toda la gente del pueblo. Si nadie lo reclama ni demuestra la filiación de aquí a tres días, el niño será de Saleh y de su mujer. Seguramente es un regalo del Creador por la paciencia, la bondad y la fe de ambos.

Todos asintieron y se alegraron por el cariño que todos le profesaban a Saleh. Pidieron a Dios que fuera como el mulá Zaher había dicho, comentaban unos con otros y se convencían de que era verdaderamente un milagro y una recompensa de Dios a sus bondadosos y pacientes servidores.

Saleh estaba tan emocionado que apenas podía contener las lágrimas que le brotaron de los ojos. Nada más salir, aceleró el paso hacia su casa, como si el viento lo estuviera empujando. Entró regocijado y le dijo a Mariem:

—Es realmente un regalo, como dijiste, Mariem. Si fuera niña, le habríamos puesto Hadiya, pero ahora le pondremos… le pondremos Abdulá, en honor a mi padre, que murió soñando con tener un nieto que llevara su nombre.

Mariem fue a soltar unos gritos de alegría, pero él se lo impidió. Por su inmensa felicidad, lo haría él mismo si supiera hacerlo, pero le dijo:

—Ahora no. Espera otros dos días más. Después sacrificaremos el toro, haremos un gran convite para todos, celebraremos una gran fiesta con bailes, igual que una boda. Solo entonces podrás dar los gritos de alegría que quieras.

Y así fue…

···

© Muhsin Al-Ramli · 2012 | Traducción del árabe: Nehad Bebars | Esta edición: © Alianza Editorial (2018) | Cedido a M’Sur por la editorial.