El mal viaja

Alejandro Luque

La novela total, aquella que ambiciona sintetizar el mundo, la vida entera entre dos tapas de cuero, es tan antigua como el género. Que nuevos autores mantengan esa noble aspiración y sigan abandonándose a esfuerzos hercúleos, rozando la cifra legendaria del millar de páginas, demuestra que algo queda todavía por ensayar en ese campo, y que en el modo de hacerlo nadie ha dicho aún la última palabra.

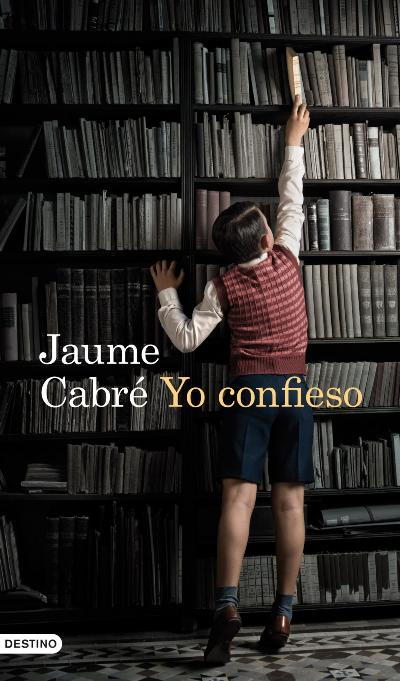

Se rumorea, y doy todo mi crédito a tales rumores, que había ganas de que saliera una novela total en catalán para el siglo XXI. Las tenían los políticos que llevan esta noble lengua como estandarte; las tenía lógicamente la editorial, que la está vendiendo como si fueran castañas; las tenía tal vez el público lector; y también, claro, Jaume Cabré, un autor veterano —aunque todavía por descubrir en el mercado español— que acaso se sentía el más capacitado del panorama para afrontar un reto de esta magnitud.

Quiero decir que, cuando tanta gente desea que algo funcione, es muy difícil que no lo haga. Y subrayo la palabra funcionamiento, o sea, operatividad de un mecanismo (en este caso de mercado) para poder hablar a continuación de lo que nos interesa más, que es la literatura.

El eje de Yo confieso es la vida de Adrià Ardèvol, desde su niñez hasta el ocaso de sus días. Una vida que se ve acompañada por un valioso violín, un storioni con nombre propio envuelto en una compleja historia de ambición y muerte, el mismo que hace sonar el niño Adrià en sus sufridas clases de música y el que le irá llevando, sin advertirlo, por turbios e insospechados caminos, para acabar haciéndole entender quién es él mismo y quienes le rodean.

No es la primera vez que un violín hilvana historias a través del tiempo —François Girard probó algo parecido en su filme El violín rojo (1998)—, pero el mérito añadido de Yo confieso es su construcción. Si algunas novelas cortas nos cautivan por su habilidad para componer puzles que encajen a la perfección, donde no sobra ni falta una pieza, cuando lo consigue una obra de largo aliento el asombro está garantizado.

Cabré empieza volcando sobre el tablero de papel una ingente cantidad de elementos, y página tras página asistimos al moroso ejercicio de ubicarlos en su hueco preciso. Lo mismo puede decirse del dibujo de personajes: a diferencia de esos trazos virtuosos que definen un carácter en apenas dos líneas, aquí el autor parece dejar que se desarrollen naturalmente, y es una gozada ver cómo cobran vida la criada Lola Xica, el fiel amigo Bernat o Sara, el gran amor del protagonista.

Narración engañosamente convencional a primera vista, Yo confieso alcanza tal vez sus mejores momentos cuando arriesga, ya sea proponiendo diálogos de conciencia en los que intervienen un ‘sherif’ y un indio de tebeo, o una conversación del hijo con la madre muerta, y hasta un coloquio entre el asesino de Oklahoma y Ramón Llull, Vico e Isaiah Berlin.

Y tal vez halla su mayor debilidad en dos puntos: uno es la subtrama amorosa, cuyo ritmo amenaza estancarse por momentos; y otro es la sensación de que, en la representación del mal absoluto, no haya nada mejor que acudir por enésima vez al espacio, trillado hasta las heces, de los nazis y sus campos de concentración. Sólo en el subgénero “nazis con violín”, ya teníamos El violín de Auschwitz (1994), de Maria Angels Anglada o El violinista de Mauthausen (2009) de Andrés Pérez Domínguez. Otro día podemos hablar de la modalidad “nazis con piano”…

Ironías aparte, si esta obra tiene una cualidad sobresaliente, es el modo en que mete al lector en la máquina del tiempo y lo transporta, a veces de un modo vertiginoso, a escenarios y épocas diferentes. Tanto, que el público que se despiste corre el riesgo de perder el hilo y verse de pronto arrojado a la desolación de Auschwitz, encerrado entre monjes en tiempos del rey Pedro o en un hospital del Congo sin saber qué pinta allí. Cabré, dotado de experiencia en cine y televisión, mueve la cámara y cambia de plano en esta novela con una agilidad que Ridley Scott envidiaría.

Precisamente esta estructura de saltos en el tiempo y en el espacio da pleno sentido al fondo de la novela, esa idea de que todo, los objetos y las personas, están conectados a través de insondables pasadizos que condicionan la vida y la Historia. Y que el mal, la obsesión última de Ardèvol, aquello a lo que quiere dedicarle su más ambicioso ensayo, viaja por esos túneles a la misma velocidad que su fuerza contraria, el arte, la música, el pensamiento, la comunicación: ese viejo humanismo al que Jaume Cabré rinde un implícito y hermoso tributo.