La ‘omertá’ del ruido

Alejandro Luque

Uno de los efectos mágicos de la fotografía es su poder igualador. Lo saben bien los políticos que pugnan por retratarse con intelectuales o deportistas, como si el mero hecho de ‘salir en la foto’ supusiera un contagio de sus atributos, haciéndolos parecer más sabios o más fuertes. En las revistas de sociedad, figurar al lado de según qué aristócratas es desde antiguo una forma de tácito ennoblecimiento. Pero al revés también funciona: las instantáneas de vacaciones del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al lado de un conocido narco, Marcial Dorado, se vuelven infamantes contra el político, incapaz de sacudirse ahora la sombra de la sospecha. Y cuando algún representante público es imputado en un proceso, sus compañeros –o sus asesores de imagen– corren a revisar el álbum familiar para asegurarse de que no aparezcan juntos en demasiadas fotos, ni demasiado cerca.

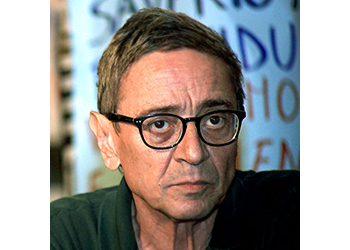

Las redes sociales, tan favorables a la sobreexposición de los individuos, propician estos juegos de prestigio y desprestigio con especial alegría. Hace unas semanas, Roberto Saviano, un escritor al que hemos tributado reiteradamente nuestro reconocimiento en estas páginas, colgaba en Facebook una foto suya junto a Julian Assange, el supuesto fundador de Wikileaks y su rostro más visible. La lectura inmediata de la imagen era obvia: Saviano, amenazado de muerte por la camorra napolitana tras la publicación de su libro Gomorra, y Assange, recluido en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser juzgado en Suecia, aparecen como dos eximios mártires en potencia, representantes de una nueva generación de luchadores por la libertad.

“Estoy acostumbrado”, escribía Saviano en el encabezamiento, “a vivir una vida disciplinada, controlada, de modo que alcanzo a imaginar qué significa vivir recluido. En su caso [el de Assange], sin embargo, se añade una persecución mayor. No hay correo electrónico que no sea examinado, y no puede sacar un pie fuera del apartamento, esto es, la Embajada ecuatoriana, que valientemente lo ha acogido. Me pregunto cómo hace para resistir la distancia con la familia, la acusación de violación, una acusación, desde mi punto de vista, manipulada. Entiendo que a todo esto se puede responder: si hubiera querido una vida tranquila, no habría hecho todo lo que ha hecho. No habría tenido que mostrar aquello que no se dice, que siempre es acallado. Pero Assange, de todos modos, ha mostrado el ADN del poder”.

Como en las fotografías donde aparecen Pau Gasol y Rafa Nadal, o aquellas que antaño reunieron a Vargas Llosa y García Márquez, aquí la mirada se complace en el equilibrio de talentos y fuerzas, y así lo reconocían los numerosos comentarios, unos 40, escritos por los lectores. “¡Grandes hombres!”, “Resistid, ¡os queremos!”, “La libertad nos hace libres”, “¡Gracias, chicos!”, “¡Saviano for President!”… Entonces se me ocurrió aportar uno, aunque fuera en mi scarso italiano: con todo respeto, me limité a señalar que en esa imagen posaban dos personas en mi opinión muy distintas, y que Assange tenía en todo caso la oportunidad de demostrar su inocencia. No esperaba que Saviano, que es un hombre bastante ocupado, me respondiera, pero sí que al menos los otros lectores abrieran el debate, ¿para qué, si no, sirven estos inventos?

Mi intención era señalar que entre Saviano y Assange había más diferencias que similitudes. Ambos están privados de libertad, pero uno bajo el acoso del crimen organizado y el otro tratando de evitar su extradición, acusado de abusos a mujeres. Los dos han sacado a la luz información delicada, pero mientras Saviano ha logrado poner en problemas a mafiosos que hasta entonces eran impunes, Assange, vía Wikileaks, apenas ha alcanzado a precipitar alguna dimisión de poca monta… Y la prisión de un pobre diablo como el soldado Manning. Y mientras que el italiano ha puesto en manos de la policía todos los datos de los que disponía, colaborando estrechamente con ella, el australiano y su opaca empresa firmaron un convenio con cinco poderosos periódicos de cuyos detalles –precio, condiciones– lo ignoramos todo.

Sin embargo, gracias a Facebook entendí que a Saviano y Assange los une una circunstancia definitiva. A mi mensaje antes citado le siguieron en poco tiempo unos 150 llenos de piropos y voces de ánimo. Sólo hubo alguien que mostró su desacuerdo con mi observación, y cierta disposición a dialogar. Cuando quise entrar en materia, los mensajes de incondicionales de Saviano se habían doblado. Antes de que acabara la tarde, pasaban de los 600. ¡600 mensajes! ¿Quién tiene tiempo, ganas o interés en discutir de nada en medio de una nube de vítores y de bravos? Resultado: abandoné tranquilamente mi empeño recordando aquella profecía de Milan Kundera: “Cuando todo el mundo escriba, nadie escuchará”.

Como ya escribí en alguna ocasión, imagino que alguien que vive en una situación tan dramática como la de Saviano necesita conjurar la soledad, sentir que su sacrificio tiene un sentido y tomar fuerza de la sociedad a la que defiende. En ese sentido, comprendo a toda la gente que le presta su aliento. Pero me pregunto si el autor de Lo contrario de la muerte y La belleza y el infierno quiere realmente subirse a un pedestal a recibir aplausos ciegos, o poner a pensar a sus conciudadanos. Sus libros iban en esta última dirección; no quiero pensar que su dimensión pública ceda a la primera tentación, porque no estamos tan sobrados de savianos.

En cierto sentido, Wikileaks se parece mucho a esa ilusión según la cual el ejercicio de la democracia consiste en gritar tus verdades en medio del caos. Sabemos que la censura excita la curiosidad de la gente. Pero sepultar al público bajo una montaña de datos, bajo la promesa de brindarles toda la verdad –aunque nunca nos constará que sea toda– es un modo de distraer su atención mucho más efectivo y éticamente intachable. Las filtraciones masivas impiden el sereno análisis crítico de los hechos tanto como la participación masiva anula el debate. Lo perverso es que una cosa y otra se nos presentan como grandes éxitos democráticos y garantías de libertad.

En la era Bush, cuando todavía internet no tenía la penetración de hoy y era la televisión la gran proveedora de información y desinformación, le pregunté a un amigo residente en los Estados Unidos si los grandes intelectuales de izquierda no tenían voz en ese país. “Claro que la tienen –me respondió–, lo que sucede es que ponen a Chomsky o a Gore Vidal en un plató al lado de cinco gilipollas vociferantes, y al final acabas cambiando de canal sin haberte enterado de nada. Más efectivo que la censura, y desde luego más limpio”. Eran los años en los que, ante las formidables promesas de la anárquica red, donde todos tendríamos por fin voz, empezaba a fraguarse una nueva ley del silencio, no decretada por ninguna mafia, sino por un sistema legal y casi omnímodo: la omertá del ruido.