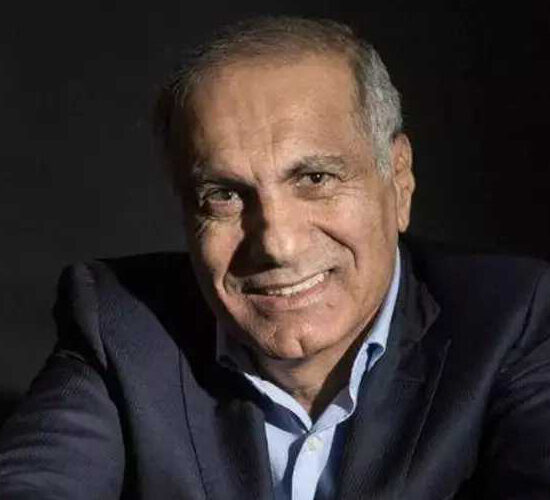

Avnery

Ilya U. Topper

![]()

Ha muerto Uri Avnery.

Ha muerto sin haber podido cumplir su palabra de no retirarse de este mundo sin antes ver la paz entre Palestina e Israel. Y eso que hizo lo que pudo para cumplirla. Luchando con todas sus fuerzas – que eran el teclado de su ordenador y la presencia de su melena blanca en cualquier manifestación, así ardiera el solo sobre las colinas de Cisjordania – para hacer posible esta paz. Y viviendo más que muchos que llegaron después de él y se fueron antes. Le faltaban menos de tres semanas para cumplir 95 años.

Escribía hasta el final. Su última columna llegó a mi correo el viernes 4 de agosto. Puntual como siempre. Como todos los viernes desde hace diez o doce años, que es cuando me sumé al silencioso colectivo internacional de fieles lectores de Avnery. No hacía falta estar de acuerdo con él: bastaba con aprender de él. Ochenta años en primera línea del frente, el militar, el político, el de las bambalinas, dan para mucho. No había primer ministro que no lo odiase, ni tampoco ninguno que no se haya tomado un whisky con él.

Uri Avnery, nacido como Helmut Ostermann en Alemania en 1923, era uno de los testigos más lúcidos del siglo XX. Ostermann, un típico apellido judío. Y Helmut, un típico nombre ‘germánico’ para una familia profundamente alemana, de esa clase media alemana que recordaba su judaísmo un par de veces al año como los llamados cristianos colocan un árbol de navidad. Llegó a Palestina junto a su familia con nueve años, vivió la pobreza, fue niño trabajador y, con quince años, terrorista.

No mató a nadie a esa edad, pero formaba parte, consciente y voluntariamente, de un grupo armado de ultraderecha, el Irgun, que colocaba bombas en mercados para despedazar a civiles. El enemigo era, entonces, el Gobierno británico que gobernaba Palestina. El objetivo, un Estado para los judíos que querían por fin dejar de ser judíos y convertirse en una nación laica llamada hebrea.

La ilusión con la que Uri Avnery ha luchado toda su vida por este ideal solo tiene parangón en la lucidez con la que era capaz de criticar todo a su alrededor. Por supuesto sabía que el mito de que “los judíos” “vienen de” Palestina no es más real que la partenogénesis de la Virgen María y que no existe un “derecho histórico” de los adherentes a la religión judía sobre un territorio concreto. Y no se cortó de decirlo alto y claro. El sionismo no era para él una cuestión de fe. Sino una histórica empresa para resolver el problema de una comunidad religiosa europea perseguida. Conquistar territorios lejanos estaba muy en boga en el siglo XIX, cuando se fundó la ideología. El holocausto añadía la necesidad. El que fuera injusto no importaba entonces.

Uri Avnery, voluntario en la milicia que combatió contra Ejércitos de Egipto, Siria y Jordania para fundar el nuevo Estado, se veía, como toda su generación, con la espalda contra la pared. Era sionista porque creía no tener otra opción. Apenas terminada la guerra, en el mismo 1948, escribió un recuento de sus vivencias en el frente que lo hacía de golpe famoso, con 25 años, ante un público ávido de heroísmo. Avnery hizo entonces algo que caracteriza el resto de su vida: escribió inmediatamente otro libro en el que contaba la otra cara de la misma guerra: la crueldad, los saqueos, las masacres, el lado oscuro de los héroes. No se lo perdonaron.

Avnery veía las cosas claras: el Estado se había establecido. No había marcha atrás. Lo que quedaba era reparar las injusticias de la guerra y hacer la paz. Y a este objetivo dedicó los próximos 70 años.

Primero como periodista: de 1950 hasta 1993 dirigía el semanario Haolem Hazeh (Este Mundo), con una fórmula que un cuarto de siglo más tarde copiaría interviú y que alguien definió más tarde como “ofrecer al público lo que necesita: sexo y democracia”. Y la democracia, para Avnery, no era solo la lucha contra la corrupción del Gobierno y a favor de las clases bajas, las etnias judías marginadas en Israel, los excluidos. Era, también, desde el principio, un Estado palestino.

Fue con el renombre del semanario que Avnery conquistó tres veces (entre 1965 y 1981) un escaño en la Knesset, el Parlamento israelí, en el que se convirtió de inmediato en el enfant terrible capaz de sacar de sus casillas a Golda Meir, Yitzhak Rabin y Menachem Begin. Y fue como periodista que entró en 1982 en la Beirut sitiada por el Ejército hebreo: era el primer israelí en encontrarse con Yasser Arafat y repitió la experiencia muchas veces en Túnez y finalmente en Ramalá, cuando ya era destacado miembro de Gush Shalom, (Bloque por la Paz), la organización izquierdista y pacifista que fundó en 1993. Se granjeó enemigos sin número, fue víctima de atentados y no faltó quien propuso públicamente dedicarle un ‘asesinato selectivo’ desde el Gobierno. Era el enemigo interno número uno. Precisamente porque era el mayor defensor del Estado de Israel, por cuya creación se había jugado la vida. Era su conciencia, quizás la última que le quedaba.

Los que le seguíamos tenemos en un lugar especial de nuestra biblioteca digital su debate con otro gran pensador de la izquierda israelí: Ilan Pappe. Ambos estaban unidos en su defensa de los palestinos, pero mientras que Pappe aboga por un Estado conjunto de palestinos y judíos, basada en una ciudadanía sin ‘razas’ ni ‘etnias’, Avnery insistía en la solución de dos Estados, Palestina e Israel. Nunca puso en duda la justificación ética del planteamiento de Pappe. Pero creía que era imposible llevarlo a la práctica: ¿aceptarían los judíos ser una minoría en un Estado democrático? ¿Justo lo que el sionismo había querido evitar? Tal vez tras generaciones de un apartheid salvaje, pensaba Avnery. Renunciar a un territorio que de todas formas no habitan – aparte los colonos – le parecía más factible.

Porque nunca se adhirió al boicot de su país – en su lugar promovió el boicot a los colonos en los territorios ocupados – y por su negativa a pedir el desmantelamiento de Israel, parte de la izquierda europea lo condenó como sionista. Pero reconocer o negar el Estado de Israel no era para él una cuestión de honor o de ideología, sino de sentido práctico. Israel existe. ¿Sirve de algo pedir lo imposible? Uri Avnery, tras cuarenta años en el oficio del periodista, buscando los hechos, solo los hechos, tenía clara su respuesta: los hechos son tozudos.

Y así los describía, semana tras semana, publicando siempre en sábado, haciendo gala de su convicción atea en un país que no reconoce el laicismo. En un lenguaje directo y preciso como una navaja bien afilada, y con un sutil y sarcástico humor que convertía la lectura en delicia. Un humor nunca exento de ternura, que se trocaba en pasión cuando mencionaba a Rachel, su mujer y su amor durante 58 años, fallecida en 2011.

Los que no sabíamos hebreo adorábamos su inglés sencillo y hermoso con alguna reminiscencia de la vasta cultura humanista alemana que cabía entrever tras su perfil de miliciano, diputado, reportero y activista. Durante diez años, estudiantes en prácticas de M’Sur han descubierto con Avnery las bellezas del inglés periodístico, y las líneas maestras del rompecabezas de Oriente Próximo. El último, ya no estudiante sino maestro, el traductor malagueño Jacinto Pariente.

Avnery ha muerto sin cumplir su promesa de ver la paz – así empieza también el obituario que le dedica el diario Haaretz – pero es posible que sus palabras la hayan traído más cerca. Al menos nos han hecho ver mejor los hilos que manejan guerra y paz.

Nunca conocí a Avnery. Dos veces lo entrevisté brevemente por teléfono. La tercera vez lo contacté desde Tel Aviv para pedirle una cita. – Lo siento – me respondió –. Estoy escribiendo mis memorias y tengo que terminarlas; no me queda mucho tiempo.

De esto hace cinco años. Un día leeré estas memorias.

·

¿Te ha interesado esta columna?

Puedes ayudarnos a seguir trabajando

| Donación única | Quiero ser socia |

|