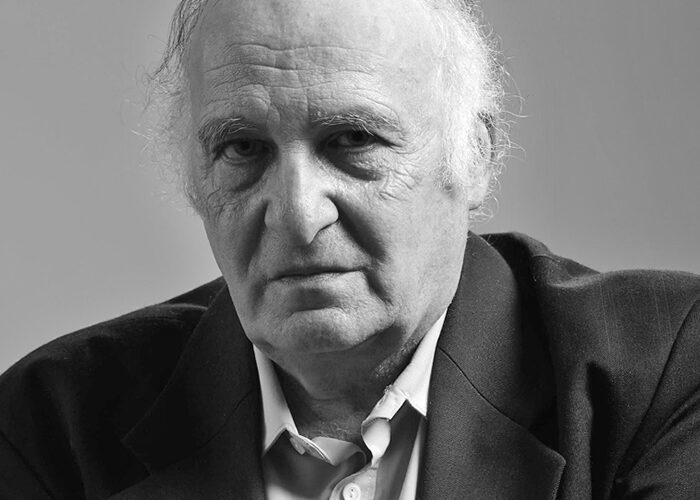

Ivo Andric

Una conversación con Goya

M'Sur

Goya vivo

Doctor en Historia, viajero infatigable, diplomático en años turbulentos para Europa, premio Nobel de Literatura y “un compañero en los tiempos de los señores, y un señor en los tiempos de los compañeros”, al decir de Goran Petrovic…

Todo eso y mucho más fue Ivo Andrić (Travnik, Bosnia, 1892 – Belgrado, 1975), aunque para la mayoría no avisada sea solo el autor de una indiscutible obra maestra, Un puente sobre el Drina.

Ahora, gracias a los buenos oficios de la editorial Acantilado y del traductor Miguel Rodríguez, podemos explorar otra de sus facetas, la de amante de la pintura. Y más precisamente, su inclinación por la obra de Francisco de Goya, a través de dos textos singulares: uno, de carácter más o menos periodístico, se antoja una aproximación a las claves biográficas del genio de Fuentedetodos, escrita coincidiendo con el centenario de su muerte y dirigida sin duda a un lector no iniciado. La otra es un curioso relato, una conversación imaginaria con el propio Goya en las proximidades de Burdeos, ciudad en la que el pintor encontraría la muerte.

Entre ambas suman apenas medio centenar de páginas, pero su alcance va más allá de las anécdotas concretas para esbozar una reflexión sobre el arte y la naturaleza humana toda. Y del mismo modo que las aguas del Drina siguen corriendo bajo el puente, allá en Visegrad, las criaturas goyescas, desde el Saturno caníbal o el perro semihundido a los fusilados del 2 de mayo o las no menos célebres majas, todo nos resulta de nuevo extrañamente vivo y presente.

[Alejandro Luque]

Una conversación con Goya

Las primeras sombras de la tarde, cálida y tranquila, caían sobre el camino. Me encontraba a unos veinte kilómetros de Burdeos y al pasar por Croix des Huins observé a la derecha las grandes torres de electricidad, una suerte de telarañas metálicas, afiligranadas como encajes y sólidas como ciudades.

Mientras conducía, seguí pensando en el parecido entre las viejas y estilizadas catedrales y las atalayas de acero de las torres eléctricas. También éstas tienen sus propios empleados permanentes, quienes las atienden igual que los sacerdotes los templos. Por la noche, como las velas en la iglesia, se encienden las luces rojas o verdes en toda su longitud, para advertir a los aviones que vuelan entre la niebla. Por supuesto, todo lo relacionado con estas torres eléctricas es racional y tiene una aplicación práctica claramente definida, mientras que las torres de las iglesias hoy en día son tan sólo un lujo y un símbolo. Pero ¿acaso en su momento no surgieron también ellas por necesidad, y no fueron construidas a partir de criterios racionales? Simplemente su propósito ha perdido sentido, se ha olvidado.

Esta analogía me persiguió hasta el extremo de que mentalmente terminé asociando con una claridad insólita lo cercano con lo que habitualmente consideramos lejano, lo «posible» con lo «imposible». Mientras seguía recordando la imagen de aquellos templos modernos en los que se produce un milagro a cada instante sentí que mis pensamientos y mi imaginación me permitían resucitar sin dificultad, rápidamente, épocas pasadas y a personas muertas.

Seguía pensando en esas grandes catedrales inacabadas de nuestro tiempo que había visto en Croix des Huins cuando, tras pasear sin rumbo por las afueras de la gran ciudad vinícola, ya fatigado, decidí sentarme en la terraza de una taberna. En todas las ciudades del mundo existen suburbios como aquél. El sistema de alcantarillado sigue siendo rudimentario, pocas calles están asfaltadas y llevan nombres de poetas locales o médicos filántropos cuya celebridad no cruza jamás las fronteras del municipio. Estos barrios en proceso de construcción, donde nada está del todo establecido ni es permanente, donde nada interrumpe o perturba los pensamientos, son los mejores lugares para reflexionar o descansar que puede encontrar el forastero.

No muy lejos de la taberna, en un solar, junto a los escombros recién arrojados tras concluir alguna edificación, estaban plantando una carpa de circo. Oía los golpes de martillo y a los hombres gritando, y, de vez en cuando, el aullido sofocado de alguna hiena u otro animal enjaulado.

Estas pequeñas tabernas en las afueras, en las que apenas hay muebles ni adornos, son más o menos iguales en todas partes, y no cambian con el paso del tiempo ni con las modas: las sillas, los bancos, las botellas de cuello ancho y los vasos de vidrio grueso y opaco; el propietario con las mangas remangadas y el delantal azul; todo ha sido siempre igual, y así lo han visto los clientes generación tras generación. En tales escenarios es posible encontrar a personas, atuendos y costumbres de distintas épocas, sin que jamás desentonen ni parezcan anacronismos que empañen la escena convirtiéndola en una ilusión inconcebible.

—Sí, señor—dijo alguien a mi lado, como si expresara en voz alta mis propios pensamientos.

Era la voz grave y áspera de un anciano con una capa de un verde oscuro y corte inusual. Llevaba un sombrero negro, debajo del cual podían verse unos pocos cabellos canos, y en su rostro brillaban unos ojos cansados pero vivos. Frente a mí se sentó don Francisco de Goya y Lucientes, el antiguo primer pintor de la corte española, vecino de aquella ciudad desde 1819.

—Sí…

Y así iniciamos una conversación que fue, de hecho, un monólogo de Goya sobre sí mismo, sobre el arte y sobre otros temas más generales relacionados con el destino de la humanidad.

Por si este monólogo les parece a primera vista fragmentado y deslavazado, permítanme decirles que lo que le da coherencia es el vínculo íntimo entre la vida y la obra de Goya.

—Sí, señor, los parajes sencillos son los escenarios idóneos para los milagros y las grandes cosas. Las catedrales y los palacios, con toda su belleza y grandeza, en realidad representan sólo el florecimiento y la maduración de lo que apareció en la sencillez y la pobreza. La semilla del futuro está en la sencillez, mientras que la belleza y el esplendor son signos inconfundibles de la decadencia y la muerte. Pero las personas necesitan tanto el esplendor como la sencillez, pues son las dos caras de la vida. Es imposible verlas al mismo tiempo: cuando te fijas en una, pierdes la otra de vista. Sin embargo, para quien logra verlas ambas al mismo tiempo es difícil mirar una sin recordar la otra.

»En el fondo, yo siempre he preferido la sencillez, la vida libre, profunda, despojada de brillo y estilo. A pesar de lo que diga la gente y de lo que yo mismo pensara en otra época, en mi agitada juventud, las cosas son así. Así soy yo, sencillo, y así es Aragón, donde nací.

Mientras hablaba, miré la mesa sobre la que descansaba su mano derecha, que parecía haberse emancipado y tener vida propia. Era una mano tremenda, como un amuleto mágico, llena de nudos y raíces, gris, fuerte, pero seca como un montículo en el desierto. Estaba viva pero tenía la vida invisible de las rocas. No corría por sus venas sangre ni savia, sino que estaba hecha de algún material cuyas cualidades desconocemos. No era una mano para saludar o acariciar, ni para dar o tomar. Mirándola, me preguntaba aterrado cómo podía llegar a convertirse en aquello una mano humana.

Me costó un buen rato apartar la mirada de la mano, que permaneció inmóvil sobre la mesa durante toda la conversación, como una prueba visible de la verdad de lo que el anciano decía con aquella voz ronca que salía del pecho y sólo momentáneamente ascendía por la garganta, como una llama que no se deja apagar ni ocultar.

Y así siguió hablando sobre arte, sobre algunas personas, sobre él mismo, saltando de un tema a otro como si nada, con naturalidad, después de una breve pausa que sólo interrumpió la muda interrogación de mis ojos, pues temía que el anciano se desvaneciera de pronto como un espejismo.

—Verá, el artista es «un personaje sospechoso», un hombre enmascarado en la oscuridad, un viajero con pasaporte falso. El rostro que oculta la máscara es maravilloso, y no hay pasaporte que pueda reflejar su categoría, pero ¿acaso eso importa? Como a la gente no le gustan ni la incertidumbre ni los secretos, lo llaman hipócrita y sospechoso. Y la sospecha, una vez nace, no tiene límites. Incluso si el artista lograra dar a conocer al mundo su verdadero yo y su vocación, ¿quién creería que ésa fue su última palabra? Y si mostrara su verdadero pasaporte, ¿quién no sospecharía que oculta otro en el bolsillo? Incluso si se quitara la máscara para sonreír sinceramente, mirando a los ojos, seguiría habiendo personas que le pedirían que fuera completamente franco y honesto, y que se quitara también esa última máscara tan parecida a un rostro humano. El destino del artista en la vida es moverse de falsedad en falsedad, pasar de una contradicción a otra. E incluso aquellos artistas serenos y dichosos, en los que esto es menos evidente, vacilan sin cesar, tratando de reconciliar dos extremos que nunca es posible unir.

»Cuando vivía en Roma, uno de mis amigos, Paolo, un pintor dado al misticismo, me dijo en una ocasión: “Entre el arte y la sociedad existe un abismo tan grande como entre Dios y el mundo. El primer antagonismo es básicamente un símbolo del segundo”.

»Eso fue lo que me dijo, así lo expresó él. Hay muchas formas de expresar la verdad, pero la Verdad es una sola.

»A veces incluso yo mismo me pregunto: ¿qué es esta vocación mía? (Tiene que ser una vocación, porque de otro modo ¿cómo podría colmar toda la vida de un hombre y traerle tanta satisfacción como sufrimiento?). ¿Qué es esta necesidad irresistible e insaciable de arrebatar de la oscuridad de la inexistencia, de la prisión que representa en esta vida la conexión de todo con todo, de este vacío o de estos grilletes, de arrancar pieza por pieza la vida y los sueños del hombre para darles forma y fijarlos con una tiza frágil sobre un papel endeble “para siempre”?

»¿Qué son unos cuantos miles de manos, ojos y cerebros, comparados con ese imperio de infinitud del que nosotros, con mucho esfuerzo y constancia, tan sólo conseguimos sacar pequeñas astillas? Ese esfuerzo, que a la mayoría de gente le parece absurdo y vano con razón, tiene algo de la irrenunciable tenacidad instintiva con que las hormigas levantan su hormiguero en lugares de paso que condenan su empresa al fracaso y la destrucción.

»El tormento infernal y el encanto incomparable de nuestra actividad nos permite sentir que le estamos arrebatando algo a alguien, llevándolo de un desconocido mundo oscuro a otro, sacándolo de la nada para transformarlo en algo, aunque no sepamos en qué. Por eso el artista es un «fuera de la ley», un forajido en el mejor sentido de la palabra, condenado a hacer esfuerzos sobrehumanos y desesperados para contribuir a un orden superior e invisible, alterando éste, inferior, visible, en el cual debe vivir con todo su ser.

»Creamos formas, como un segundo orden de la naturaleza, detenemos la juventud, congelamos una visión que en la “naturaleza” cambia o se desvanece en un instante, atrapamos y aislamos fulgores de movimientos que nadie habría sido capaz de percibir jamás y los ofrecemos, con todo su significado misterioso, a la mirada de las generaciones futuras. Y no sólo eso: reforzamos cada uno de esos fulgores o visiones con una línea o tono casi imperceptibles. Hacerlo no constituye una exageración ni un engaño, ni altera fundamentalmente lo representado: la representación vive junto a lo representado como una prueba desapercibida pero perenne de que determinado objeto ha sido recreado para una vida más duradera y más significativa, y de que tal milagro ha tenido lugar en nuestro interior. Este complemento que añade toda obra de arte, como la huella de la misteriosa cooperación entre la naturaleza y el artista, se considera una prueba del origen demoníaco del arte. Según la leyenda, cuando el Anticristo aparezca en la Tierra reproducirá todas las creaciones de Dios con mayor maestría y perfección: las abejas ya no tendrán aguijones ni las flores se marchitarán tan deprisa como en nuestra naturaleza, lo cual atraerá a los codiciosos y a los ingenuos. Tal vez el artista sea el precursor del Anticristo, quizá miles de nosotros “juguemos al Anticristo”, como los niños juegan a la guerra en tiempos de paz.

»Si Dios creó y estableció las formas, el artista las recrea por su propia cuenta y las confirma; es un falsificador, pero como lo es por instinto, de forma desinteresada, resulta peligroso. El artista es pues el creador de nuevas realidades parecidas pero no idénticas a la realidad, y de mundos ilusorios que el ojo humano puede contemplar con placer y orgullo, pero el estrecho contacto con los cuales termina abocando al abismo de la nada.

»Ésa era la gran teoría de mi amigo Paolo, un italiano por cuyas venas corría sangre eslava. Hay que ser propenso al misticismo como lo era él para formularlo en estos términos. A mí me resultaba fascinante que alguien pudiera crear y destruir mundos que se hallaban en un plano superior o inferior al nuestro. Pero como yo estoy hecho de otra pasta, nunca fui capaz de compartir su forma de sentir y expresarse. Porque incluso entonces presentía lo que sé hoy: que todo lo que existe es una sola realidad, y que sólo nuestros instintos y las falibles reacciones de nuestros sentidos nos conducen a ver en la variedad de fenómenos en la que se manifiesta esa única realidad mundos separados, distintos, diversos tanto por sus características como por su esencia. Esos mundos no existen, sólo existe una realidad y sus eternos ciclos, los cuales obedecen a leyes que, aunque sólo conozcamos parcialmente, son invariables.

»Si quisiera podría encontrar nuevas pruebas de peso que sustentaran la tesis de Paolo según la cual el artista juega a ser el Anticristo, pero yo no saco las mismas conclusiones de estos hechos. Lo cierto es que no saco ninguna conclusión, me limito a observar la realidad. Mientras que Paolo solía decir «El artista está maldito porque, como ustedes pueden ver, es así y asá», yo me limito a decir «El artista es así y asá». Y en la descripción estoy completamente de acuerdo con él…

»En mi casa vivía la pequeña Rosarito con su madre—al pronunciar el nombre, el viejo bajó la mirada y pareció nublársele la vista—. Un día, cuando tenía cinco años, la escuché hablar con un niño que acababa de empezar el colegio y fanfarroneaba de lo mucho que había aprendido ante la niña. “¿Sabes quién creó a las personas?”, preguntó el niño. “¿A la gente? Claro que lo sé: el tío Francisco”, respondió la niña señalando los retratos que había en mi taller.

»El niño que había querido presumir balbuceó, como si de repente hubiera olvidado la catequesis: “Dios… Dios los creó”, mientras seguía mirando los lienzos que lo rodeaban y la niña le iba señalando uno a uno los retratos y repetía victoriosa: “Las hizo el tío Francisco… el tío Francisco”.

Desde el circo que estaban plantando en el descampado junto a la taberna, llegaba el sonido de las trompetas y los tambores. El anciano caballero hizo una pausa y escuchó durante un rato sin mostrar desagrado ni exasperación. Finalmente, uno a uno los sonidos se fueron apagando hasta que sólo quedó una aguda trompeta. El anciano reanudó su discurso en voz baja pero clara, mientras seguía oyéndose el instrumento de viento.

—Para mí el circo es la forma teatral más aceptable, la cosa menos miserable en medio de esta inmensa miseria. En cada función del circo se produce algo inadmisible y vergonzoso. Cuando era más joven soñaba a menudo que actuaba en un escenario, delante de un público invisible pero exigente y muy numeroso, y no podía dejar de preguntarme con horror cómo había ido a parar allí, sin que nadie me invitara y sin haberme aprendido el papel. Y tenía que interpretarlo sin siquiera haberlo podido leer antes, sin saber una sola palabra.

·

·

© Herederos Ivo Andric (1935) · Traducción del serbocroata: Miguel Rodríguez | Cedido por Editorial Acantilado