Jordi Esteva

El impulso nómada

M'Sur

La seducción del horizonte

La tradicional indiferencia —cuando no el desprecio— de las letras españolas hacia todo lo relacionado con el mundo árabo-musulmán tiene algunas prestigiosas excepciones. El nombre de Juan Goytisolo viene a la memoria de forma natural e instantánea. Mauricio Wiesenthal tampoco perdió nunca de vista ese Mediterráneo Sur en sus vaivenes viajeros, o el llorado Antonio Lozano, cuya curiosidad le llevó más allá del África Negra.

En esta escueta lista no puede faltar Jordi Esteva, espíritu mediterráneo por los cuatro costados, desde su cuna barcelonesa a sus largas e intensas incursiones en el Magreb, Egipto, Yemen u Omán. Y aunque sus pasos le han conducido también a confines como Colombia o Costa de Marfil, los amantes del Mare Nostrum llevábamos tiempo frotándonos las manos ante el anuncio de la publicación de El impulso nómada (Galaxia Gutenberg), que llega hoy por fin a las librerías, y del que MSur ofrece este adelanto en exclusiva.

Una obra que en cierto modo culmina una aventura que empezó en los Oasis de Egipto, que le llevó a entrevistar a algunos grandes nombres en Mil y una voces, que nos embarcó con los legendarios mercaderes del Índico y nos descubrió la magia de Socotra. Una memoria nada fósil, sino viva, fecunda, prometedora de futuros embarques y nuevos relatos, mientras el horizonte siga seduciéndonos como antaño.

[Alejandro Luque]

·

·

El impulso nómada

·

·

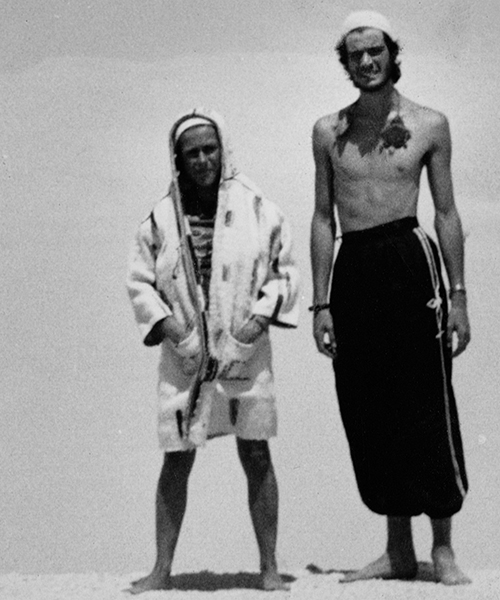

En el verano de 1972, Marta y yo decidimos viajar al Norte de África. Los dos habíamos caído bajo el embrujo de los escritores beat, como Jack Kerouac y, sobre todo, Allain Ginsberg, con su Aullido, que leíamos en ediciones argentinas. Eran el último movimiento romántico. Apenas cumplidos los veinte años vibraba con aquel canto al inconformismo y a la aventura. Aullido tenía un arranque increíble, del free jazz más osado, pero quien nos intrigaba en realidad era el enigmático Burroughs, que había probado todas las drogas y disparado a su esposa en uno de sus famosos colocones, creyéndose Guillermo Tell. Escribía con aquella técnica del cut-up. Tras acabar un texto, lo cortaba en pedazos, los desordenaba y los recomponía al azar tal como los recogía. Algo que reprodujeron los Stones de entonces en su inquietante Casino Boogie.

Cogeríamos un viejo Land Rover de mi padre, que languidecía en un garaje. Teníamos algo de dinero ahorrado y decidimos que no pagaríamos ni una sola noche de hotel o pensión.

Dormiríamos al raso y, en caso de lluvia, en el coche. A los quince días tomamos el transbordador de Almería a Melilla y nos adentramos en Argelia, visitando Orán y la casba de Argel. Yo pensaba en la Sarah de mi infancia. Mi espíritu libre de los ríos. ¿Se habría criado quizá en la villa que me cautivó y que dominaba un valle de olivos y almendros no muy alejado de las ruinas de Tipasa, la ciudad fundada por los fenicios tan querida por Albert Camus?

Recuerdo el temor que sentimos en Tlemcén al oír los disparos al aire desde unos coches que recorrían las calles como locos tocando la bocina con insistencia. Marta creyó que estallaba una nueva revolución, cuando en realidad se trataba de la comitiva de una boda. Poco a poco íbamos aprendiendo las costumbres y los códigos de conducta de aquellas sociedades tradicionales.

Argelia nos impactó. Quedamos maravillados ante las majestuosas ruinas romanas de Timgad, fundada por el emperador Trajano en una interminable llanura de colores dorados y rodeada de montañas que se tornaban violetas al atardecer. Creímos encontrarnos en un lugar encantado de luz blanca y sombras violentas cuando llegamos a Biskra, la ciudad de adobe rojo donde André Gide vivió amores entonces inconfesables.

Hasta la independencia, el país fue un departamento francés y todo me recordaba a la Francia del sur. Los coches, la arquitectura, la tipografía de los rótulos e incluso las cartas de menú escritas a mano. En cierto modo, en Argelia revivía la Francia de mi adolescencia y el recuerdo de aquella guerra colonial. Recordaba la llamada a filas de los hermanos de mis amigos franceses de Calella de Palafrugell. La canción Le déserteur, de Boris Vian, interpretada por Serge Reggiani, que la senyora Jover, una mujer muy culta y afrancesada, nos ponía siempre y que hablaba de un desertor que escribía una carta al presidente de Francia comunicándole que no pensaba ir a la guerra de Argelia. También las pintadas de la organización terrorista francesa OAS en las ciudades del Languedoc.

En aquellos años, el Frente de Liberación Nacional o FLN, el partido que encabezó el movimiento de la independencia, todavía gozaba de predicamento progresista. Mantenía relaciones estrechas con los cubanos y black panthers como Angela Davis, refugiados en la capital. Al ver La batalla de Argel, había quedado impresionado por la guerra sucia de Francia, el país de las libertades y las grandes palabras. Muchos años después, en Rabat, investigando para mi libro Mil y una voces, gracias a Fatima Mernissi, tuve la oportunidad de conocer a una famosa luchadora por la independencia de Argelia. Accedió a concederme una entrevista, pero me pidió que no mencionara su nombre, debía referirme a ella como Muyaheda o combatiente. Tampoco quiso que la fotografiara y dejé en su lugar una página en negro.

Ella participó en la lucha armada contra los franceses. Su aspecto y estilo europeos no levantaban sospechas y en más de una ocasión puso bombas en lugares frecuentados por los colonos. Me contó que jamás tuvo ningún escrúpulo moral por sus acciones violentas. «C’était la guerre !» exclamaba. Y yo me estremecía tratando de comprenderla. Una cosa era atacar a militares enemigos en una guerra y otra, hacer volar a gente inocente por los aires. Los franceses irrumpían en la casba de Argel y torturaban a hombres, incluso a niños, delante de sus familias. Horrorizada, decidió unirse al FLN.

Cuarenta años después recordaba aquellos tiempos en los que creyó en una revolución laica y socialista en el mundo árabe. Me confesó que los revolucionarios argelinos subestimaron la fuerza de la religión. Imbuidos de la educación republicana francesa no se dieron cuenta de lo que se estaba fraguando en las mezquitas ni de la ideología rigorista que difundían en las escuelas los profesores egipcios financiados por Arabia Saudí. Los franceses les habían vendido la idea de las libertades, pero no para los argelinos que nunca fueron considerados ciudadanos de pleno derecho.

El partido único que consiguió la independencia por la que ella tanto había combatido no trajo la igualdad republicana sino la corrupción. Cuando el pueblo se hartó, creyó encontrar la respuesta en el islam. La idea de la democracia con sus libertades iba asociada al colonialismo. Y, al igual que le sucedió a la izquierda anquilosada del resto del mundo árabe, el ascenso, callado en un principio y luego imparable, de un islam político pillaría a la inteligentsia y a los gobiernos con el paso cambiado.

Entramos en Túnez por el lago de sal cristalizada de Chot el Yerid, que se tornaba rojo al atardecer y, tras interminables horas en la frontera, nos adentramos en Libia. Nos extasiamos ante las ruinas de la ciudad romana de Leptis Magna, con sus anfiteatros, los baños termales que aún conservaban las piscinas frigidaria y caldaria, incluso las letrinas de mármol y los canalillos de agua junto a los pies para lavarse y el extenso mercado, con los quioscos, también de mármol, casi intactos. Era una maravilla pasear entre los restos de la ciudad de la que fue oriundo Septimio Severo, una de las mejor conservadas de todo el Mediterráneo. Pasamos la noche en el antiguo puerto romano, compartiendo con los guardas sus kebabs, acompañados del fluir de un plácido mar que rompía con suavidad en la playa haciendo entrechocar los guijarros. Uno de los vigilantes improvisó canciones beduinas acompañado de nuestras palmas mientras aparecía la luna tras el perfil recortado de los templos.

Nos sumergimos en calas de aguas turquesa en las que, a escasos metros de profundidad, se vislumbraban columnas y muros de la época clásica. Llegamos hasta la Cirenaica atravesando una región montañosa de sabinas y matorrales. Un intenso olor a plantas aromáticas flotaba en el aire y las cigarras competían entre ellas en una maravillosa estridencia que me recordaba a los pinares de la infancia. Abundaban los conejos y las familias de perdices. Halcones y milanos acechaban a sus presas desde los postes de teléfono que seguían paralelos a la carretera. Pero no pudimos llegar a Tobruk, famosa por el sitio que Rommel y su Afrika Korps impusieron a los aliados, porque en aquellos primeros años de la Revolución Verde, Gadafi no permitía continuar hacia Egipto. ¡Tobruk! Cómo resonaba aquel nombre en mi cabeza desde aquella película en blanco y negro del cine Spring de la adolescencia, con soldados perdidos en el desierto y un cuartel general junto al mar en un lugar misterioso y polvoriento.

La Libia de Gadafi era un país joven. Hacía tan solo cuatro años que el coronel había derrocado al rey Idris, miembro de los sanusi, la cofradía sufí que en el siglo XIX conquistó los oasis del desierto líbico. Gadafi depuso la monarquía impuesta por los británicos.

En aquel viaje descubrí que a menudo me interesaba más la gente de los lugares que las bellezas naturales o las ruinas históricas. Venía de la universidad tardofranquista, que permanecía cerrada la mayor parte del año y en la que había perdido toda ilusión. Quería aprender por mí mismo. Estaba convencido de que la gente sencilla en apariencia, sobre todo los ancianos, tenía muchas cosas que enseñarme. Mi curiosidad era, en la mayoría de los casos, bienvenida y correspondida con creces. Nunca sentí la animosidad que otros viajeros, en parecidas circunstancias, decían haber percibido. A las pocas semanas tenía una idea muy distinta del Norte de África y de sus habitantes. Aprendí más de la vida en unos meses allí que en años de universidad.

Yo vestía a menudo una camiseta, comprada al tuntún por mi madre en un mercadillo hippy, con la imagen de un puño que estrujaba un avión de caza estadounidense, lo que despertaba simpatía en aquel país con la revolución de Gadafi todavía caliente. Marta se moría por comer yogur y no sabíamos que era omnipresente en la dieta beduina. Mientras buscábamos dónde comprarlo, vimos un anuncio de Balkan Air, las líneas aéreas búlgaras, y entramos. Les dijimos que no queríamos viajar a ningún lado, solo probar el famoso yogur de su país. Nos presentaron a un árabe que nos invitó a pasar un par de días en su casa, donde comimos, como hemos recordado Marta y yo en tantas ocasiones, el mejor pescado de nuestras vidas. Un gran pargo sobre un lecho de cebolla con tomate, aceitunas negras, alcaparras, cilantro y limón confitado, regado con ouzo griego. Tras el postre nos mostró varios pasaportes de distintos países con su foto y nombres falsos. Marta y yo nos miramos sorprendidos y a partir de entonces lo llamábamos el terrorista, aunque quizás se tratara de un agente secreto con ganas de impresionar a una pareja de ingenuos. Decidimos no acudir a la siguiente cita, en la que nos iba a presentar a un personaje importante. Ni a Marta ni a mí nos daba miedo, por la inconsciencia de la juventud; como íbamos de buena fe, nada malo podía ocurrirnos. Pero algo nos decía que no era prudente involucrarse más y, sin contarle nada de nuestros planes, salimos del país.

A bordo de Al Sudan, el carguero que nos llevaba a Alejandría, no quisimos permanecer en el dormitorio colectivo asignado. Iba atestado de mujeres de negro, con un batallón de niños llorones y grandes cestos repletos de mangos para vender en destino. El calor y el ruido eran infernales.

A las pocas horas la gente vomitaba y ni se esforzaba por alcanzar los lavabos que, incapaces de contener más deposiciones, se desbordaban al ritmo del oleaje. La gente comenzó a hacer sus necesidades primero en las duchas y luego ya directamente en el suelo. El olor a orines, heces y vómito de mango era insoportable. Huimos de la tercera clase, saltamos unas barreras y nos instalamos en cubierta.

Recuperados por la brisa del mar, recordábamos la extraña historia del terrorista. ¿Y si preguntar por yogures búlgaros en Balkan Air era el santo y seña para entrar en contacto con quién sabe qué peligrosísima organización? Reíamos.

Llevábamos en las mochilas sesudos libros de Erich Fromm y de Wilhelm Reich que nos habían recomendado en las reuniones de Aniceto Císcar y que apenas entendíamos. Marta tenía en su regazo El almuerzo desnudo de William Burroughs que me había regalado Paco. Se nos acercó una pareja de chicos ingleses que, sorprendidos, preguntaron: «What are you doing reading Burroughs, little trendy?». («¿Qué haces leyendo a Burroughs, ‘modernilla’?»). Lo cierto es que Marta, con apenas veintidós años y aparentando aún menos, no parecía el prototipo de lectora de aquella literatura experimental inspirada por todo tipo de drogas.

Uno de los chicos me cambió uno de aquellos libros en inglés de Carlos Castaneda sobre el peyote que ya me estaba hartando por The Blue Nile, de Alan Moorehead. Me descubrió un mundo fabuloso que enlazaba con los sueños de la infancia y lo devoré sin respiro. Fue entonces, en aquella cubierta, donde nació en mí el deseo de acercarme a las fuentes del Nilo. El libro de Moorehead me reconectó con mi más profunda sed de aventura. Hablaba de los mamelucos, la casta guerrera de esclavos circasianos al servicio de los sultanes turcos que cobraron autoridad propia y llegaron a reinar en El Cairo; de las pirámides de los faraones negros de la Nubia, de los pantanos de papiros del sur del Sudán y de los elegantes pueblos nilóticos. Contaba historias sobre la epopeya sudanesa de El Mahdi, quien pretendía ser el último profeta y encabezó la rebelión de los derviches contra los británicos derrotando al general Gordon. El libro describía las orgías de carne en los palacios etíopes y cómo los sirvientes iban cortando filetes de las reses vivas pendidas del techo y los invitados comían la carne cruda adobada con fuertes especias. Me intrigó la misteriosa ciudad musulmana de Harar, donde se estableció Rimbaud y de la que también escribiera Michel Leiris en L’Afrique Fantôme. El etnógrafo francés se explayaba en contar su relación con las mujeres que practicaban los exorcismos del llamado zar, a los que yo asistiría una década más tarde en las terrazas de El Cairo islámico, y que entraban en contacto con aquel mundo de los yenún1 que, tiempo después, tanto me habría de interesar.

Sí, partiría hacia lo desconocido y trabajaría en lo que fuera saliendo. Iba a curtirme en otros países y a aprender de otras culturas. No regresaría. A veces una conversación o un libro cambian el curso de una vida. Creo que sin la lectura en aquel momento de El Nilo azul mi vida hubiera seguido otros derroteros.

En la cubierta del Al Sudan mi amiga Marta dormía, pero yo no lograba conciliar el sueño. Me levanté empapado en sudor. El mar estaba como una balsa de aceite, se oían voces y una música lejana. Me incorporé. Un marinero grande, calvo y de ojos penetrantes me estaba observando. Parecía el genio de la botella.

—¿Dónde puedo encontrar una ducha? —le pregunté.

Lo seguí por un laberinto de escaleras y escotillas de hierro. De pronto abrió una trampilla y estábamos en la clase superior. Por una puerta entreabierta se adivinaba un suelo de madera, tintineo de copas, risas y charlas en lenguas desconocidas. El marinero se detuvo.

—Ahí tienes una ducha —dijo.

A pesar de su color rojizo y el olor a óxido, el agua estaba deliciosa. A través del ojo de buey vi cómo la luna emergía del mar. Permanecí absorto con el bote de gel en la mano deseando que aquel barco, en vez de quedarse en Alejandría, continuara hasta Port Said, atravesara el canal de Suez y cruzara el mar Rojo hasta llegar a Adén para surcar el Índico en dirección a Bombay, lugares de procedencia de los barcos que me hacían soñar de adolescente cuando, con mi padre y su amigo, el señor Berdugo, recorríamos el puerto de Barcelona. ¡Qué lejos había llegado! Me vi a mí mismo en mi habitación de niño, soñando despierto, coloreando mapas de África con Sarah, y de pronto, ¡zas!, el gel se me escabulló de las manos. Fue entonces, al agacharme, cuando vi aquel ojo. El ojo del genio. El ojo del marinero que me observaba por el agujero practicado en el tabique de hierro precisamente a la altura de mis genitales.

·

·

·

····

© Jordi Esteva (2021) | Cedido por el autor | Galaxia Gutenberg