Los buenos y los malos

Alejandro Luque

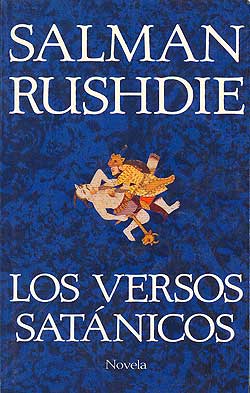

Salman Rushdie

Los versos satánicos

Género: Novela

Editorial: Círculo de Lectores

Páginas: 517.

ISBN: 9788497594318

Precio: 10 € (nueva edición en Debolsillo)

Año: 1988(1989 en España)

Idioma original:Inglés.

Título original: The satanic verses.

Traducción: J. L. Miranda.

Yo tenía solo 15 años, pero lo recuerdo perfectamente: durante meses no se habló de otra cosa. Sí, me refiero al escritor aquel, medio inglés medio hindú, que escribió una novela que irritó a los árabes o algo por el estilo, porque se metía con Alá, ¿no?, y se ganó una amenaza de muerte. Y luego tuvo que ser protegido por Scotland Yard o algo por el estilo, y los árabes quemaron sus libros en las plazas públicas y hasta persiguieron a sus traductores por medio mundo… Bueno, más o menos esto fue lo que me llegó entonces de aquella historia, y lo que le llegó al ciudadano medio.

Por fin apareció la traducción española, y fue un superventas instantáneo, ¿cómo no habría de serlo, con tamaño aparato publicitario? Muchos se hicieron con un ejemplar llevados por la solidaridad, como si el hecho de comprarlo fuera un gesto a favor de la libertad de expresión, pero no la leyeron, o apenas llegaron a las diez o doce páginas. Otros, muy pocos, sí lo hicieron, pero la tentación de encontrar las causas de la irritación del ayatolá Jomeini y sus fieles condicionó la lectura de un modo fatal. Tendría que pasar tiempo para que pudiéramos acercarnos a ese texto con perspectiva y limpieza de mirada, pero, ¿cuántos años? ¿Por qué no veinticinco?

Este libro no tiene nada de best-seller al uso. No hay ni una concesión al lector perezoso

Heme aquí abriendo las páginas de la primera edición de Círculo de Lectores, la de la sobrecubierta azul, bastante castigada por la humedad. El famoso primer capítulo, ese en que vemos a dos tipos precipitarse cantando sobre el Canal de la Mancha después de que su avión explotara a 30.000 pies de altura, nos brinda el primer dato: vamos a adentrarnos en una narración que tiene mucho de fantástica, incluso de una fantasía exagerada, juguetona, que se recrea en su propia inverosimilitud.

Tampoco hay que avanzar demasiado para obtener el segundo dato: este libro no tiene nada de best-seller al uso. No hay ni una concesión al lector más perezoso. El estilo, rico y ágil, obliga a estar pendiente de los detalles. También la estructura de los distintos capítulos, refractaria a cualquier linealidad, con querencia por los cambios de escenario y los saltos temporales, por no hablar de la profusión de personajes, que por momentos nos hace creer que estamos inmersos en una novela rusa. Uno piensa que le está costando coger el hilo, pero mira el reloj y descubre que esta noche tendrá un par de horas menos de sueño…

Así es, ya nos hemos familiarizado con los dos protagonistas de la historia, los dos únicos supervivientes del avión siniestrado: Gibreel Farishta, famoso en la India como galán de Bollywood, encasillado en papeles religiosos, y Saladin Chamcha, el hombre de las mil voces de los anuncios, un indio que sueña con desprenderse de su origen y hacerse un perfecto inglés. Todavía no sabemos, ni falta que nos hace, que el nombre de Gibreel equivale al de Arcángel Gabriel; todavía no hemos advertido, y no es imprescindible, que Saladin posee un apellido sospechosamente similar al de Gregorio Samsa, el personaje de Kafka. Lo cierto es que, después de aterrizar sanos y salvos en una playa inglesa, Farishta hará valer su aura para salir adelante, mientras que Saladin se verá metamorfoseado en un chivo con cuernos y pezuñas, y arrastrado a desagradables situaciones.

Rushdie entiende muy bien que el problema de Babel no es solo lingüístico, sino identitario

Tenemos, pues, al ángel y al diablo, al Bien y al Mal… ¡y todavía quedan 400 páginas! Pero la narración avanza a un ritmo arrollador, con constantes alardes de recursos por parte del autor. A veces adopta el acento de las narraciones clásicas, nos sumerge en un relato que parece extraído de Las mil y una noches o del épico exotismo del Mahabhárata. Y de improviso, en cualquier momento, el discurso se vuelve realista y coloquial. El narrador omnisciente que creíamos desvanecido regresa para hacernos un guiño. Lo que parecía una ventana a la Historia no es más que un plató de cine, lo que parecía un sueño se ha entreverado con la realidad. Dicho así suena complicado, pero es tan sencillo como hacer zapping. Sí, ya no hay duda: este Rushdie es un vacilón, pero un vacilón que sabe muy bien lo que hace.

Claro que ahora, conforme seguimos adelante, vamos entendiendo que entre los dos personajes centrales se abre paso un tercero: Londres. No la ciudad del Big Ben ni del Támesis, sino el paradigma de la metrópoli superpoblada de súbditos llegados de todas las colonias y excolonias, una Babel donde conviven mil razas y credos. Para entendernos, lo que acabarían siendo todas las grandes ciudades de Europa, pero que en los años 80 simbolizaba como ninguna la capital británica. Y Rushdie entiende muy bien que el problema de Babel no es solo lingüístico, sino identitario. Para cada uno de sus moradores es más fácil aprender un idioma común que resolver las viejas cuestiones de la filosofía: quién soy, de dónde vengo, adónde voy.

En la selva humana de esta novela, casi todos quieren ser algo diferente de lo que son: Chamcha daría cualquier cosa por ser un gentleman, pero la inglesa Rose Diamond, por ejemplo, sueña con ser latinoamericana. La propia urbe, uno de los iconos mundiales más reconocibles, “se había vuelto inestable, revelando su verdadera naturaleza, caprichosa y atormentada, su angustia de ciudad que ha perdido su identidad y, por consiguiente, se debate en la impotencia de su egoísta y airado presente de máscaras y parodias, asfixiada y oprimida por el peso insoportable del pasado no desechado, mientras contempla la desolación de un futuro empobrecido”.

¿Y qué determina la identidad de una persona? Su aspecto físico, condicionado por su adn; sus raíces nacionales y culturales; y sus creencias. De ahí que los administradores de estos atributos –los progenitores, los gobernantes, los sacerdotes– posean un considerable poder: el poder de marcar los límites entre el Bien y el Mal. Algo que, según vamos adivinando, no es tan fácil de dirimir, no solo en las encarnaciones de Gibreel y Saladin, sino en las múltiples controversias que salen al paso: el secularismo se enfrenta al racionalismo, los versos susurrados por el ángel pertenecen al demonio y viceversa… Con una asombrosa intuición, Rushdie ve que la globalización, que muy pronto impondrá su hegemonía tras la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, abrirá nuevos campos de batalla donde los buenos y los malos volverán a confundirse en una amalgama sangrienta.

La novela podría leerse como un ejercicio de realismo mágico, aunque con un gran peso alegórico

Pero hay algo más que puede desafiar esa frontera, y es la Literatura, el Arte. Los versos satánicos están llenos de referencias literarias, aparte de las alusiones a textos sagrados. Algunas más escondidas, como el guiño a Kafka; otras explícitas, como la cita del Mefisto de Klaus Mann, la historia de un actor seducido por ese Mal supremo que fue el nazismo. Las hay que planean a lo largo y ancho de toda la historia, como es Cien años de soledad. De hecho, la novela podría leerse como un ejercicio de realismo mágico, aunque con un peso alegórico que va mucho más allá de García Márquez. Incluso encontramos algún remedo borgiano, más bien flojo, todo hay que decirlo. Y se impone, en fin, la tradición demoníaca que va de William Blake a Goethe, donde Rushdie iba a verse muy pronto, a su pesar: “El doctor Fausto sacrificó la eternidad a cambio de dos docenas de años de poder; el escritor se resigna a arruinar su vida y obtiene a cambio (eso si tiene suerte), si no la eternidad, por lo menos la posteridad”. En ambos casos, apunta el autor, gana el diablo.

La ruina viene casi siempre, huelga decirlo, de la mano de los otros detentadores del poder, como tendría ocasión de comprobar Rushdie en propia carne. Los políticos –Margaret Thatcher, por ejemplo– y los intérpretes de la palabra de Dios –el propio Jomeini– no resistirán la tentación de abusar de su fuerza. No menos profética se antoja la historia secundaria de Baal, el poeta satírico que dice no reconocer “más autoridad que la de mi Musa; o, para ser exactos, mi docena de Musas”, es decir, las doce prostitutas a las que encubrió y rebautizó con los nombres de las esposas del profeta. “Las prostitutas y los escritores, Mahound, somos la gente a la que no perdonas”, dirá poco antes de ser ejecutado. A lo que Mahound, apodo despectivo de Mahoma, replica: “Escritores y prostitutas. No veo la diferencia”. Ni para bien ni para mal, sospechamos…

“Escritores y prostitutas. No veo la diferencia” dice Mahound, el profeta

En la Babel global que se asomaba al siglo XXI, la que apenas podía empezar a soñar las posibilidades de internet y de las nuevas telecomunicaciones, el conflicto entre el Bien y el Mal no es, no puede ser, sino el de Uno contra el Otro. Jean Baudrillard, que se refiere al affaire Rushdie en un capítulo de La transparencia del mal, asevera en otras páginas del mismo ensayo que “la diferencia es una utopía, en su sueño de dividir los términos y su sueño posterior de reunificarlos (ocurre lo mismo con la distinción entre el Bien y el Mal: es un sueño dividirlos y una utopía aún más fantástica querer reconciliarlos)”. Lo decía a propósito de la sexualidad, que para él es necesariamente “exótica” –de lo contrario no habría jamás seducción–, pero sirve también para el casto entendimiento entre los pueblos. Puede que el infierno, como apuntaba Sartre, sean los otros, y las otras. Pero el cielo también pasa por ellos, y por ellas.

La historia de Gibreel y Saladin, cruzada por otras muchas pequeñas historias, se revela al fin como una de las más ricas y ambiciosas novelas que recordamos de una década, la de los 80, no demasiado pródiga en grandes empresas literarias. Habría sido una pena que sus múltiples lecturas, esas que 25 años después no han hecho más que empezar, hubieran quedado sepultadas bajo la ingente literatura periodística que generó en su día.