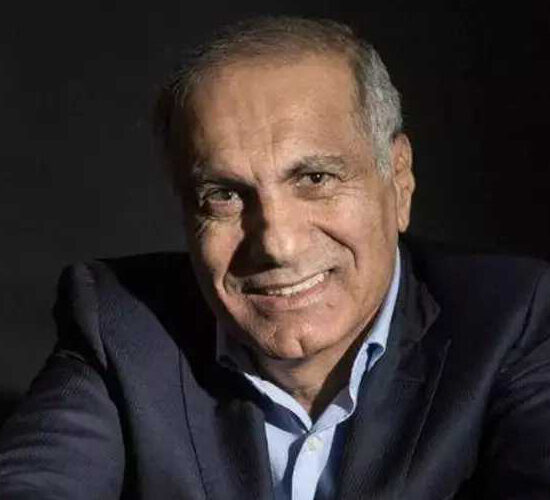

Kenizé Mourad

M'Sur

La conocemos como escritora: sí, es la autora de De parte de la princesa muerta, aquella novela sobre una nieta de sultanes otomanas criada en Líbano y casada con un príncipe de la India. Que la protagonista era, además, su propia madre, le añadía encanto a la historia. Pero Kenizé Mourad (París, 1939) es mucho más que una novelista de éxito. No era casualidad la minuciosidad con la que se documentaba para relatar bien la vida de su madre: es periodista. Acostumbrada a observar, a fijarse en los detalles, a memorizar, a relatar con fidelidad lo visto. Con fidelidad y sí, también con pasión.

Kenizé Mourad es una gran reportera, y durante una década larga, la de 1970-1980, se recorrió medio mundo para cubrir conflictos para su revista, Le Nouvel Observateur. Desde la revolución islámica de Irán a la guerra civil de Líbano o Etiopía. Luego colgó el chaleco de reportero para escribir novelas. Pero el clavo del que está colgado este chaleco, siempre está a alcance de mano en casa de un periodista: en 2002 se fue de nuevo a hacer reportajes. Era la II Intifada de Palestina y Kenizé Mourad se zambulló dentro. Recorrió pueblos y carreteras de Galilea a Gaza, habló con niños y adultos, israelíes y palestinos, activistas, abogados, colonos, campesinos, judíos, musulmanes y cristianos. El perfume de nuestra tierra es a la vez una road movie, un enjambre de voces, un perfil preciso de las poblaciones que llevan un siglo disputándose esta tierra. Y veinte años después de escribirse, cuando esta disputa se hace más cruel cada día, es tan actual como nunca, y quizás más necesario que nunca.

[Ilya U. Topper]

El perfume de nuestra tierra

Voces de Palestina y de Israel

(2003 · Reedición 2025)

Yenín

Una ciudad mártir

(…)

Cuando llegamos al hospital me dicen que el director está poniendo en marcha el dispositivo de urgencia en previsión de un nuevo ataque israelí. Si vuelvo dentro de una hora, tendré alguna oportunidad de verlo.

Justo a la salida se levanta un gran edificio blanco, la Universidad de Al-Quds, el nombre árabe de Jerusalén. Entro en la cafetería atestada de estudiantes que discuten y ríen, una juventud animada y ruidosa, al parecer despreocupada como en cualquier universidad del mundo. La única diferencia: chicos y chicas forman grupos separados. Me acerco a una mesa en la que tres muchachas con hiyab me reciben sonrientes.

—¿Discutir sobre la situación? ¡Bienvenida!

Abandonando la excesivamente ruidosa cafetería, nos sentamos en el pequeño murete del patio, a la sombra de un olivo. Soha, Zahira e Iman tienen entre dieciocho y diecinueve años. Las dos primeras viven en Qabatiya, un pueblo próximo, y estudian contabilidad; la tercera vive en el campo de refugiados de Yenín y quiere ser pedagoga.

Apenas empezamos la conversación, a nuestro grupo se unen media docena de muchachos interesados en lo que dirán las chicas. En esta ciudad mártir, muchos jóvenes hablan en la actualidad de sacrificarse en ataques suicidas. ¿Se trata de propósitos que expresan la rebelión y el dolor o de algo más?

Soha tiene una voz cristalina de adolescente que contrasta con la vehemencia de sus opiniones:

—¡Yo, después de lo que hemos vivido estos últimos tiempos, estoy dispuesta a hacer una operación mártir en Israel!

Las tres reaccionan con vehemencia cuando hablo de ataques suicidas porque para ellas la idea no es suicidarse, sino dar su vida por la causa de Palestina.

—A mi prima la han matado en los recientes acontecimientos —prosigue Soha—. Había salido a buscar comida porque en casa sus hijos lloraban de hambre. Pensó que tomando una callejuela por la parte de atrás, podría… —Las lágrimas no la dejan continuar. Su amiga Zahira le acaricia la espalda y ella vuelve a hablar con una vocecita temblorosa—: Le dispararon. No se sabe si murió en el acto o si sufrió mucho tiempo. No pudimos recuperar su cuerpo hasta pasados unos días.

Iman, una muchacha rubia de rostro angelical, dice que ella está también dispuesta y que no le tiene miedo a la muerte.

—Hoy estoy viva, pero mañana tal vez los israelíes vengan a matarme. Por tanto, prefiero ser una kamikaze para que al menos mi muerte sirva de algo, que le sirva a mi pueblo. No hace falta ser religioso ni creer en una vida futura. La religión bien puede ser el amor a tu tierra, a tu país. Por supuesto, se teme la muerte, pero elegir mi muerte significa escapar a mi condición de víctima, de esclava a merced del amo israelí; es escapar a lo arbitrario, a su arrogancia, la de ellos, que disponen como quieren de nuestra vida.

Yo insisto:

—Cada vez que se produce un atentado kamikaze —adopto con cierto alivio esta palabra que permite no elegir entre suicidio y martirio y, por tanto, no herir unas sensibilidades a flor de piel—, los israelíes replican matando a muchos más palestinos. Las cifras dicen que por una víctima israelí se producen cuatro palestinas. ¿Creéis que de verdad los atentados kamikazes son un buen medio para hacerlos retroceder?

Detrás de nosotros un estudiante se rebela:

—Nuestro país está ocupado. ¿Debemos permanecer pasivos?

Su vehemencia está a la altura de su desesperación, habría que ser de piedra para no sentir su dolor. Alzo la cabeza hacia él para mostrarle mi empatía, pero insisto:

—¿No es más realista intentar negociar?

—¿Qué negociaciones? —replica rápidamente Zahira, una muchacha alta de rostro grave—. Los israelíes no quieren negociar porque se verían obligados a devolvernos nuestro territorio. Agitan la idea de la negociación, pero cada vez que la presión internacional los obliga a sentarse a una mesa se las arreglan para hacer que todo fracase. ¿Quiere pruebas? Hay docenas de ellas. El invierno pasado, por ejemplo: Sharon pedía una semana de tranquilidad para retomar las negociaciones. El 16 de diciembre de 2001 Arafat decretó la tregua, había conseguido convencer a los extremistas de que la respetaran. La calma reinó durante 24 días. Pero el 14 de enero los israelíes asesinaron a Raed Al Karmi, el líder de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa de Tulkarem que había logrado mantener la tranquilidad en la región. ¡Entonces, por supuesto, todo volvió a empezar! Unos meses después, el 22 de julio, cuando las negociaciones secretas iniciadas por los británicos estaban a punto de concluir (el jeque Ahmed Yasin, dirigente espiritual de Hamás, había aceptado detener los atentados), una bomba lanzada en plena noche sobre un edificio de Gaza mató a un dirigente de Hamás, Salah Shehade, y a numerosos civiles, entre ellos, nueve niños. ¿Cómo quiere usted que creamos en la buena fe del Gobierno israelí?

Un muchacho se indigna:

—Si hay un muerto en Israel, todos los periódicos hablan de él, pero cuando se trata de nosotros apenas se menciona. Recientemente, en Yenín, mataron a mi primo de veinte años. No tenía fusil ni tampoco lanzaba piedras.

Cuando describen a sus parientes víctimas de los israelíes estos jóvenes no se atreven a decir que eran activistas, ni siquiera que lanzaban piedras. Quieren presentar a todos los palestinos como corderos conducidos al matadero, pues la propaganda es tal que ya no saben dónde situarse. Temen que, si dicen que alguien lanzaba piedras, al mundo le parezca razón suficiente para acabar con él. En este momento recuerdo lo que un amigo israelí, Michael Warschawski, militante de la paz israelo-palestina desde 1968 y presidente del Alternative Information Center (AIC) de Jerusalén, me explicaba:

—Esta es la perversidad de la forma de actuar israelí, que borra toda la historia anterior de la invasión y de la ocupación, con su cortejo de crueldades y de humillaciones. Toman como excusa un simple lanzamiento de piedras y dicen: «Nos atacan, tenemos que defendernos», pero callan que el ataque no es más que una respuesta muy débil a una agresión mucho más importante. Lo que hacen es tan enorme que, si se vuelven a tomar las cosas desde el principio, no hay manera de creerlo; el desequilibrio de fuerzas y de acciones es tan grande que no se comprende que el mundo no vea tan escandalosa injusticia. Y es que a los palestinos no se les da bien informar mientras que los israelíes son verdaderos maestros en el arte de la propaganda y de la manipulación de los medios de comunicación. Basta con ver cómo se informó sobre el fracaso de Camp David, cuando Arafat se llevó todas las culpas puesto que «Ehud Barak le ofrecía todo». Hasta que un año más tarde el consejero especial de Bill Clinton para Oriente Medio, Robert Malley, y tres miembros de la delegación israelí, Oded Eran, Amnon Lipkin-Shahak y Ami Ayalon, desmintieron la versión oficial. Pero el mal estaba hecho. Todos conservan en la mente la versión de Barak.

Sentado un poco aparte un hombre de unos treinta años, de rostro demacrado enmarcado por una barba, asiste a la conversación. Es profesor de inglés y un auténtico fedayín, dicen los estudiantes, que le piden que hable. Cuando le aseguro que mantendré incógnito su nombre, se echa a reír y dice:

―¡Ya estoy del otro lado!

Ahmed Fayed nació en el campo de Yenín en una familia que en 1948 huyó de Afula, su pueblo.

—Perdí a dos hermanos en abril cuando la última invasión. Uno era policía palestino y, siguiendo los Acuerdos de Oslo, colaboraba con los policías israelíes para mantener la calma. Cuando el ejército entró en el campo con sus carros de combate Merkava y sus excavadoras, después de haber bombardeado el cuartel general de la policía, ¿qué podía hacer sino tomar las armas para intentar defender a los suyos? Lo mataron delante de mí. Mi otro hermano tenía una discapacidad motora. El octavo día de la invasión a las cinco y media de la mañana, los israelíes lanzaron granadas incendiarias que prendieron fuego a nuestro hogar. Salimos a toda prisa para ver avanzar a una excavadora hacia la casa. Mi madre gritó: «¡Deteneos! ¡Hay un minusválido! ¡Dejadnos sacarlo!». La excavadora continuó avanzando. Entonces un vecino que hablaba hebreo se interpuso en el camino de la excavadora y le suplicó al oficial que nos diera una oportunidad de ir a buscar a mi hermano. El oficial aceptó. Apenas mi madre y mi hermana habían entrado, la excavadora se puso de nuevo a avanzar derribando las paredes. Nos pusimos todos a gritar. Solo ellas tuvieron entonces tiempo de escapar sin poder llevarse a mi hermano, que quedó enterrado bajo las ruinas. Siguió vivo dos días —continúa diciendo con voz alterada—. Lo oíamos gritar y pedir socorro. Con picos, con nuestras propias manos lo intentamos todo para sacarlo de allí. Los gritos se apagaron. Nunca encontramos su cuerpo aunque no dejamos de cavar, cavar…

Un momento de silencio y vuelve a hablar, con voz muy baja:

—En esa invasión perdí también a dos primos y a mis tres mejores amigos. Hoy mismo esperamos el cadáver de mi primo, un hombre de sesenta años, muy cariñoso, que no se había mezclado nunca en ninguna actividad política. Cuando los soldados entraron en el campo estaba en su casa con sus hijos. Lo cogieron y empezaron a torturarlo porque era mi primo. Luego se lo llevaron a la cárcel donde debieron continuar torturándolo. Hace tres días recibimos una llamada de un hospital israelí informándonos de que estaba muerto. Tengo además otro hermano joven que ha sido detenido y que está encarcelado en el campo de Ofra, cerca de Ramala. Hace dos meses que lo interrogan y hace quince días alguien lo vio; desde entonces no tenemos noticias suyas.

Se incorpora y hunde sus ojos en los míos. Ahora habla con tono firme:

—Pero continuaremos luchando hasta que seamos libres. No tenemos elección. Esta guerra es el enfrentamiento entre dos voluntades. Mientras nosotros no nos confesemos vencidos, ellos no pueden ganar. Aunque utilicen los armamentos más sofisticados y nosotros hondas y fusiles, al final venceremos porque el derecho está de nuestra parte. Es un combate entre dos principios; un principio de humanidad, la lucha por la libertad, por los derechos humanos básicos, y el sionismo, para el que el pueblo judío es el elegido y se considera, por tanto, superior a los demás. Incluso sus conciudadanos palestinos a los que llaman «árabes israelíes» son ciudadanos de décima categoría. La discriminación según la religión; ¿esa es su democracia?

—¿No podrían las negociaciones evitar todos esos muertos?

—Con las negociaciones de Oslo habíamos aceptado dos Estados, uno israelí y otro palestino, que vivirían en paz, uno al lado del otro. A partir de estos últimos acontecimientos está claro que éramos unos ingenuos y que los israelíes no quieren a ningún precio un Estado palestino.

—¿Y no cree usted que los atentados kamikaze son contraproducentes porque unen contra ustedes a los israelíes, incluso a los más moderados?

Ahmed se yergue como si le hubiera picado una serpiente.

—¡Los moderados! Hablemos de ellos. ¿Dónde estaba el Movimiento Israelí por la Paz? ¿Dónde estaban cuando se produjo esta última invasión? Creí en ese movimiento y hasta mantuve relaciones con ellos, pero nos han traicionado. Con su silencio han apoyado a Sharon.

»Debe usted comprender una cosa: nadie se convierte en kamikaze por desesperación, pues se sufre demasiado. No se trata de un acto aislado, sino de un acto de guerra, un acto político para pedir justicia y dignidad. El gesto del kamikaze es menos sangriento que la política de América, que arroja bombas que dejan miles de muertos y mutilados o centenares de miles de inválidos de por vida, como los irradiados de Hiroshima. Estamos dispuestos a cesar las acciones kamikaze si tenemos otros medios de lucha. Como ha dicho recientemente un líder de Hamás: «Dadnos F16 y dejaremos de lanzar bombas humanas».

Otros dos muchachos se han unido a nuestro grupo.

—El Ejército va a entrar muy pronto en la ciudad. Harían mucho mejor en marcharse —nos aconsejan.

Ahmed se levanta. Tiene una tranquilidad olímpica, como si la cercanía del peligro, el riesgo de morir hoy mismo, no tuviera ninguna importancia.

—Márchense. Los dejo, tengo que volver al campamento. Todos se han quedado allí a pesar de las demoliciones. Están decididos a luchar. Quieren vengar sus muertos.

Cuando se ha ido, me vuelvo hacia Iman:

—¡No pensarás volver ahora al campamento! Es demasiado peligroso. ¿Por qué no te quedas en casa de tus amigas?

La muchacha parece molesta por mi sugerencia:

—No, quiero volver a mi casa. Prefiero estar con mis familiares y mis amigos pase lo que pase. Soy solidaria.

A nuestro alrededor los muchachos sonríen.

—Es imposible. La tradición obliga a que una muchacha esté en su casa, sobre todo por la noche.

Estos jóvenes gallitos parecen encontrar normal que una muchacha ponga en peligro su vida para mantener sus convenciones. Objeto:

—¡Pero estaría en casa de una amiga!

Ante su expresión comprendo que una amiga tiene hermanos y que el mero hecho de pasar una noche bajo el mismo techo es suficiente para que pierda su reputación. Aun en estos tiempos de guerra, de peligros y de horrores, la mujer debe continuar sacrificando su vida a esa estrecha idea de la virtud.

Como hasta ahora no he tenido ocasión de ver el campamento, decido acompañar a Iman pese a las protestas de mi intérprete, que quiere abandonar Yenín lo antes posible y volver a su casa, en su pueblo, situado a algunos kilómetros del peligro.

El centro del campamento no es más que un montón de ruinas. Ni armazones de casas reventadas y destripadas o agujereadas por los impactos de los obuses ni tabiques a punto de derribarse. Eso lo vi en Beirut durante la invasión israelí de 1982 y en Grozni, la capital chechena bombardeada durante meses por los rusos. Lo que descubrimos es otra cosa: es como si un gigante loco hubiera reducido a migajas, metódicamente, metro a metro todo lo que constituyó el hábitat y la vida de su enemigo para hacer que desaparezcan sus huellas. Aniquilar toda posibilidad de reconocimiento y de memoria. Ya no quedan más que escombros donde solo pueden vivir las ratas. Incluso más que la voluntad de destruir, se ve una voluntad de negar hasta la existencia de una población. Dos meses después de los combates, el polvo amarillo y olores que preferimos no identificar hacen todavía irrespirable la atmósfera. Un diario israelí publicó el relato del bruto que había roturado el centro del campo durante setenta y dos horas seguidas con verdadera delectación, vanagloriándose de conducir su excavadora sobre casas que sabía habitadas, y de haber aplastado las viviendas y pulverizado las ruinas tan bien que así les había regalado a los palestinos ¡un hermoso terreno de fútbol!

Los helicópteros Apache giran por encima de nosotros. En el campamento el pánico llega al máximo. Las amas de casa corren con el velo al viento hacia la calle principal, donde se encuentran los comercios, y vuelven cargadas de fuentes de huevos seguidas por niños que sostienen por las patas gallinas que chillan. Una muchedumbre densa asalta el puesto del panadero y se atropella para comprar pirámides de panes. Todos se precipitan para aprovisionarse. Saben por experiencia que los helicópteros pueden dispararles en cualquier instante, pero asumen el riesgo. El último toque de queda duró cuarenta días. La población padeció duramente el hambre y muchos de los que se atrevieron a desafiar el toque fueron abatidos. Como ese panadero que salió una mañana para hacer el pan, porque no soportaba ya oír a los niños llorar de hambre. Los soldados abrieron fuego, quedó tendido en la calle sangrando y nadie pudo acudir a socorrerlo. Murió sin que le quedara en el cuerpo una gota de sangre.

A la entrada del campo, algunos jóvenes armados con kalashnikovs se preparan para defender a los suyos como héroes trágicos. En efecto, ¿qué pueden hacer con su armamento irrisorio contra el fuego de los helicópteros y de los carros? Me acerco sin muchas esperanzas de poder hablarles. Dentro del frenesí general no es el momento, pero ante mi sorpresa aceptan. Tienen ganas de dar testimonio, de decir lo que sienten en el fondo del corazón, conscientes de que quizá sea la última vez.

—Protejámonos tras el muro; aquí es demasiado peligroso. Los helicópteros disparan en cuanto ven el brillo de un fusil.

Son tres, dos estudiantes de Ciencias Sociales y un agricultor. Tienen unos veinticinco años. Delante de la periodista extranjera empiezan por fanfarronear:

—Los esperamos. Tenemos planes secretos para defender Yenín. La calle está minada para impedirles entrar. Las calles, no las casas, como ha querido hacer creer cierta prensa. ¿Cómo podríamos matar a los nuestros? —se indignan.

—¿Cuántos combatientes son ustedes?

—Numerosos, diseminados por todo el campamento.

En realidad, son muy pocos los que disponen de otra cosa que piedras. Muchos han caído muertos o heridos durante los cuarenta días de sitio y cientos han sido hechos prisioneros. Los que quedan son desesperados dispuestos a dar su vida.

—¿De verdad pueden ustedes impedir que entren los israelíes?

El que parece el jefe tiene el rostro curtido por el sol y el aspecto de un lobo flaco. Forma parte de los Tanzim, la juventud combatiente de Fatah. Detenido durante la Primera Intifada, ha pasado seis años en las cárceles israelíes.

Contesta a mi pregunta con una sonrisa escéptica. ¿Qué sentido tiene hacer teatro?

—Sé que voy a morir. Hoy, mañana, dentro de un mes, da igual. Lo que no es igual es la manera en la que muera: como un hombre combatiendo o como un cobarde intentando protegerme al fondo de una casa.

Ninguno de ellos se hace ilusiones, saben que no pueden nada contra la fuerza israelí y ya no creen en la intervención de la comunidad internacional, pero antes de que los detengan y torturen quieren morir con las armas en la mano, causándole algunas pérdidas, aunque sean mínimas, al enemigo.

© Kenizé Mourad (2003) | Traducción del francés: Miguel Rubio | Edición de MSur Libros, 2025.

Comprar el libro (18,95 €, envío gratuito)